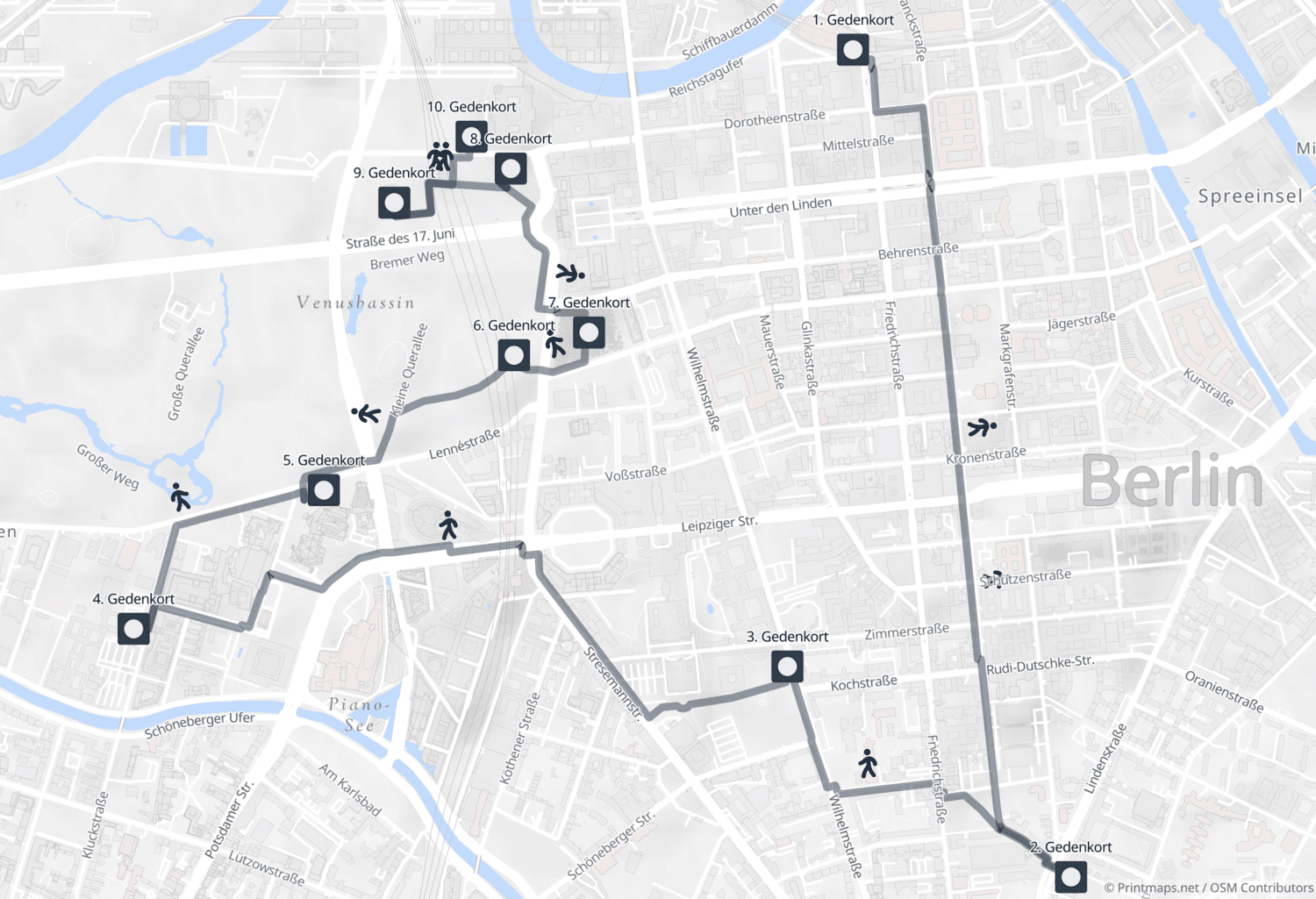

Ich habe einen Tagesausflug nach Berlin gemacht und an dem Tag viele Orte des Gedenkens besucht. Gestartet bin ich am Bahnhof Friedrichsstraße und am Ende erreichte ich den Berliner Hauptbahnhof. Hier erzähle ich euch von den Ausstellungen und Gedenkstätten.

Seiteninhalt

Denkmal „Züge in das Leben – Züge in den Tod“

Am Berliner Bahnhof Friedrichsstraße befindet sich wie am Bahnhof Dammtor in Hamburg (Denkmal „Kindertransport – Der letzte Abschied“) ein Denkmal für die Kindertransporte. „Züge in das Leben – Züge in den Tod“ lautet der Titel zu diesem Ort der Erinnerung.

Dieses ist das zweite Denkmal für die Kindertransporte. Erstellt hat diesen Ort der Zeitzeuge Frank Meisler, gemeinsam mit Lisa Sophie Bechner. Meisler konnte den Zweiten Weltkrieg aufgrund eines Kindertransports ab Danzig überleben. Die Einweihung war 70 Jahre nach dem ersten Kindertransport am 30. November 2008.

Das Denkmal zeigt zwei Kindergruppen, zerbrochene Koffer und ein Gleis als Symbol für den Aufbruch in das Leben und den Tod. Zwei Skulpturen erinnern an die Kinder, die durch Transporte in das Ausland oder durch Verstecke den Terror der Nationalsozialisten überleben konnten. Die Gruppe mit den 5 Kindern gedenkt 1,5 Millionen jüdischen Kindern und den anderen ermordeten Kindern (darunter Sinti und Roma, politische Gegner, slawische Völker sowie die Opfer der NS-Euthanasie) während des Holocaust. An der Häuserwand des Bahnhofsgebäudes findet ihr noch ein paar Informationstafeln mit Hintergründen zu den Kindertransporten.

Am 21. November 1938 beschloss das britische Parlament, Kinder aus Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei und Polen aufzunehmen. Bis Kriegsbeginn konnten so fast 10.000 Kinder nach Großbritannien fliehen. Kurz danach entschied auch Belgien insgesamt 1.000 Kinder zu retten. Die meisten Kinder verloren ihre gesamte Familie, da diese im Krieg von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet wurden.

Gehzeit etwa 31 Minuten

Jüdisches Museum

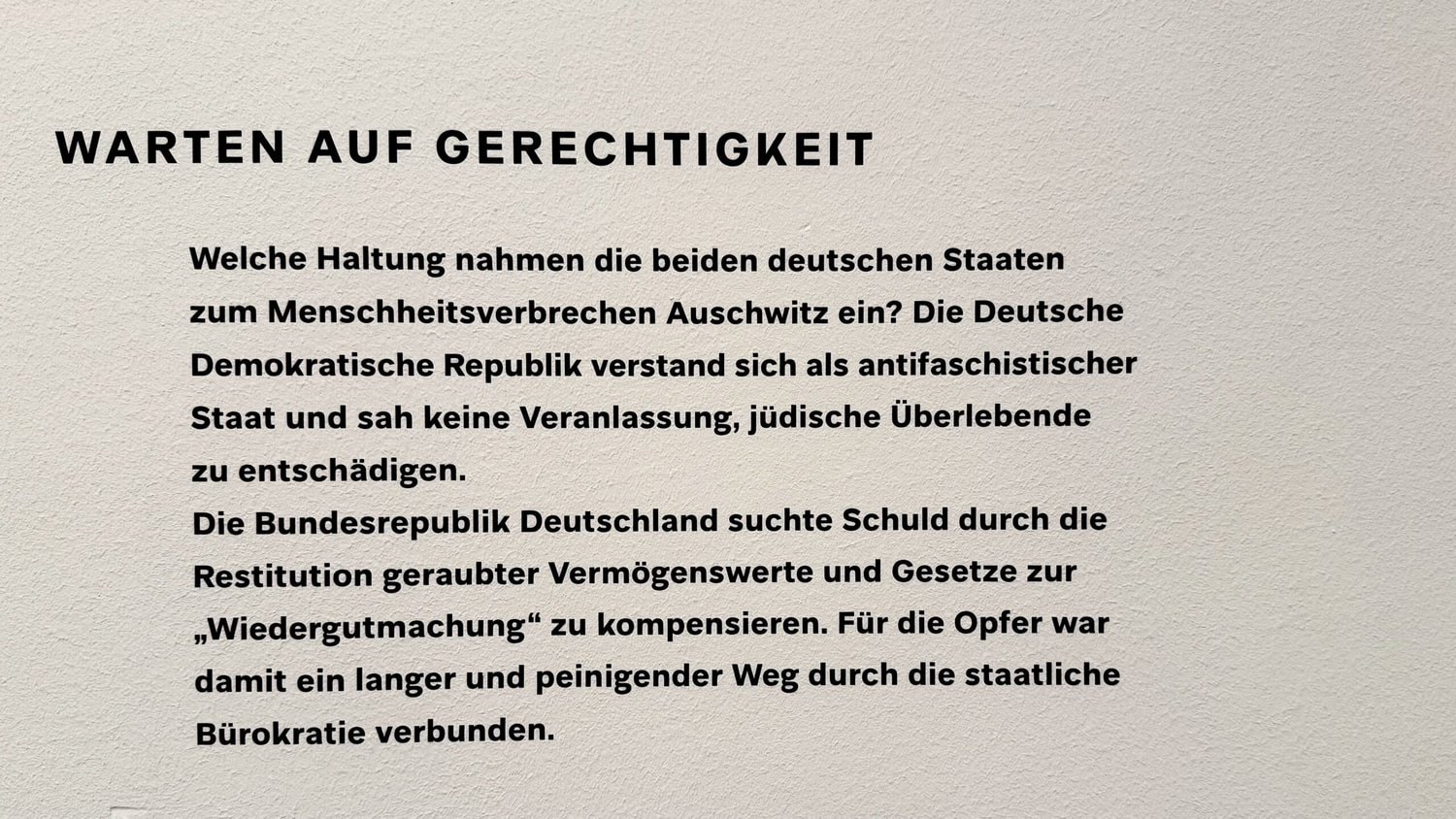

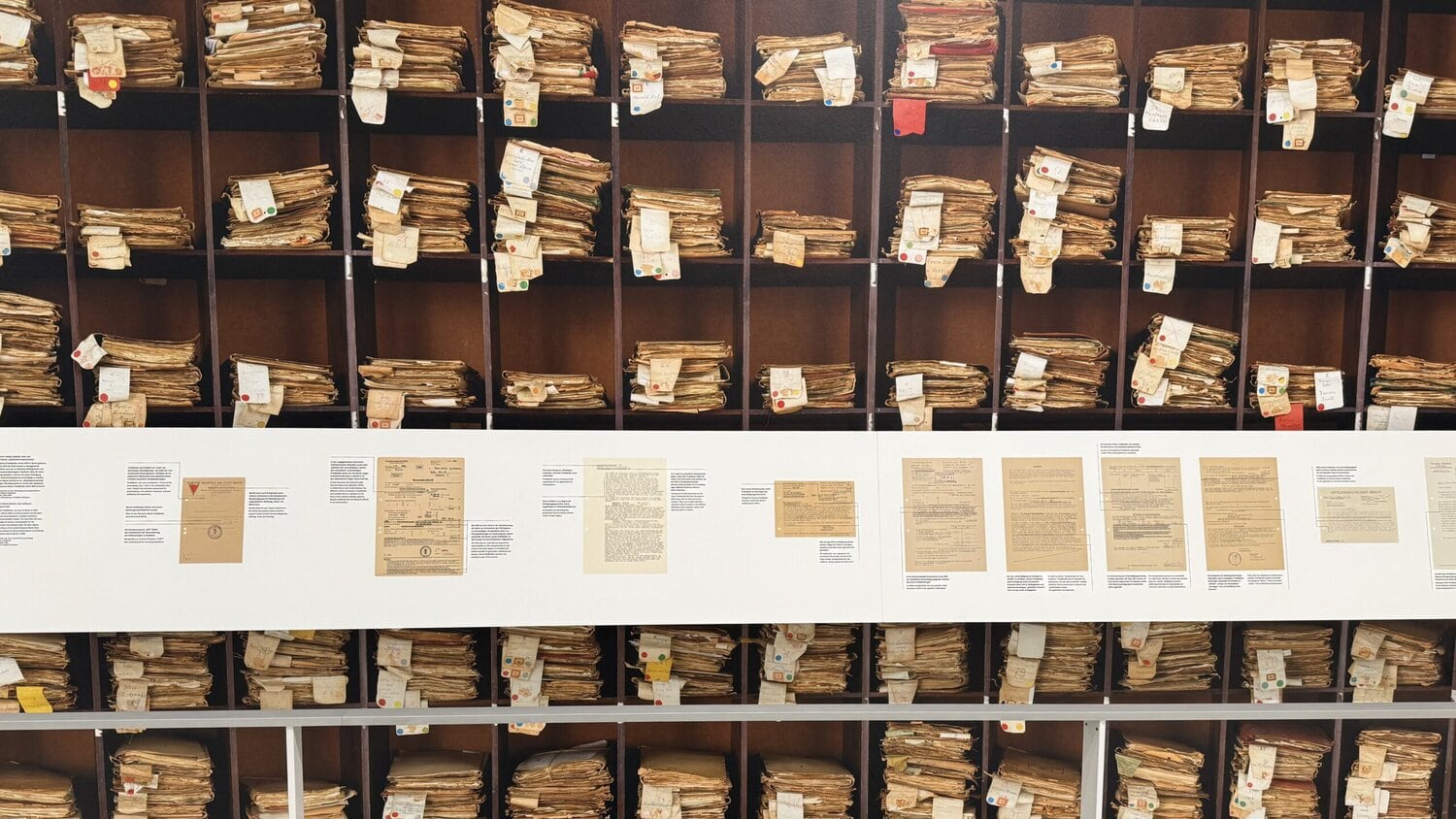

Im Jüdischen Museum gibt es eine kostenlose Dauerausstellung, welche ich mir angeschaut haben. In dieser erfahrt ihr etwas über das jüdische Leben und die jüdische Kultur früher und heute in Deutschland. Die Ausstellung ist sehr spannend gestaltet. Besonders der Mix aus digitalen und analogen Inhalten finde ich gut gelungen und ihr lernt hier wirklich interessante Dinge. Bereiche, wie der Raum mit der Ausstellung „Warten auf Gerechtigkeit“, lassen mich allerdings sprachlos zurück. Eine Schande, wie die Bundesrepublik Deutschland mit dem Thema Entschädigungen für die Opfer des Nationalsozialismus umgeht.

Ihr solltet euch das Jüdische Museum in Berlin unbedingt einmal anschauen, wenn ihr in Berlin unterwegs seid. Informationen zu dem Museum gibt es auf deren Website: Jüdisches Museum Berlin

Das Jüdische Museum in Berlin ist das größte in Europa und besteht aus 3 Gebäuden. Täglich kommen etwa 2.000 Menschen für eine Besichtigung an diesen Ort. Damit ist es eines der am meisten besuchten Museen in Deutschland.

Der Neubau des Jüdischen Museums im Zick-Zack-Stil wurde von Daniel Libeskind entworfen und ist durch drei sich kreuzende schiefe Achsen geprägt. Als Erstes ist dort die Achse der Kontinuität, welche zur Dauerausstellung führt. Dann gibt es noch die Achse des Exils, die in den „Garten des Exils“ führt. Die dritte Achse ist die Achse des Holocaust, welche im „Holocaust-Tower“ endet.

Der Garten des Exils besteht aus 49 hohen Betonstelen mit Ölweiden, die auf schiefem Grund stehen und Angst und Unsicherheit erfahrbar machen sollen. Ähnlich wie beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas, welches ich später noch besucht habe. Symbolisch verweisen die Stelen auf die Gründung Israels und die besondere Verbindung zu Berlin und Jerusalem. Der Holocaust-Tower ist ein dunkler und kalter Raum, in den nur sehr wenig Licht eindringt. Der Aufenthalt im Holocaust-Turm wirkt auf mich extrem beklemmend und nach 2-3 Minuten hatte ich das dringende Bedürfnis, diesen Raum wieder zu verlassen.

Gehzeit etwa 15 Minuten

Gedenkstätte Topografie des Terrors

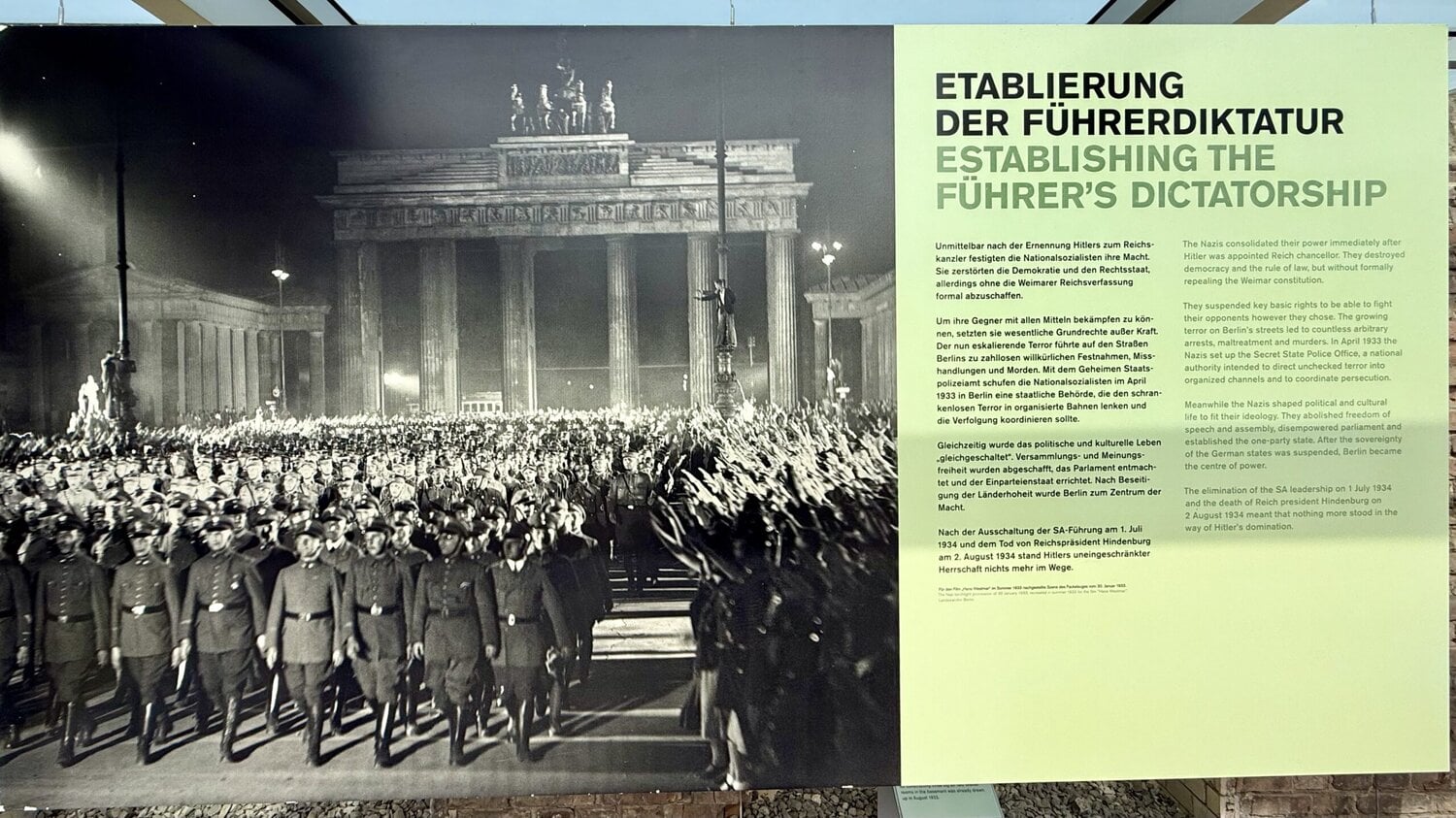

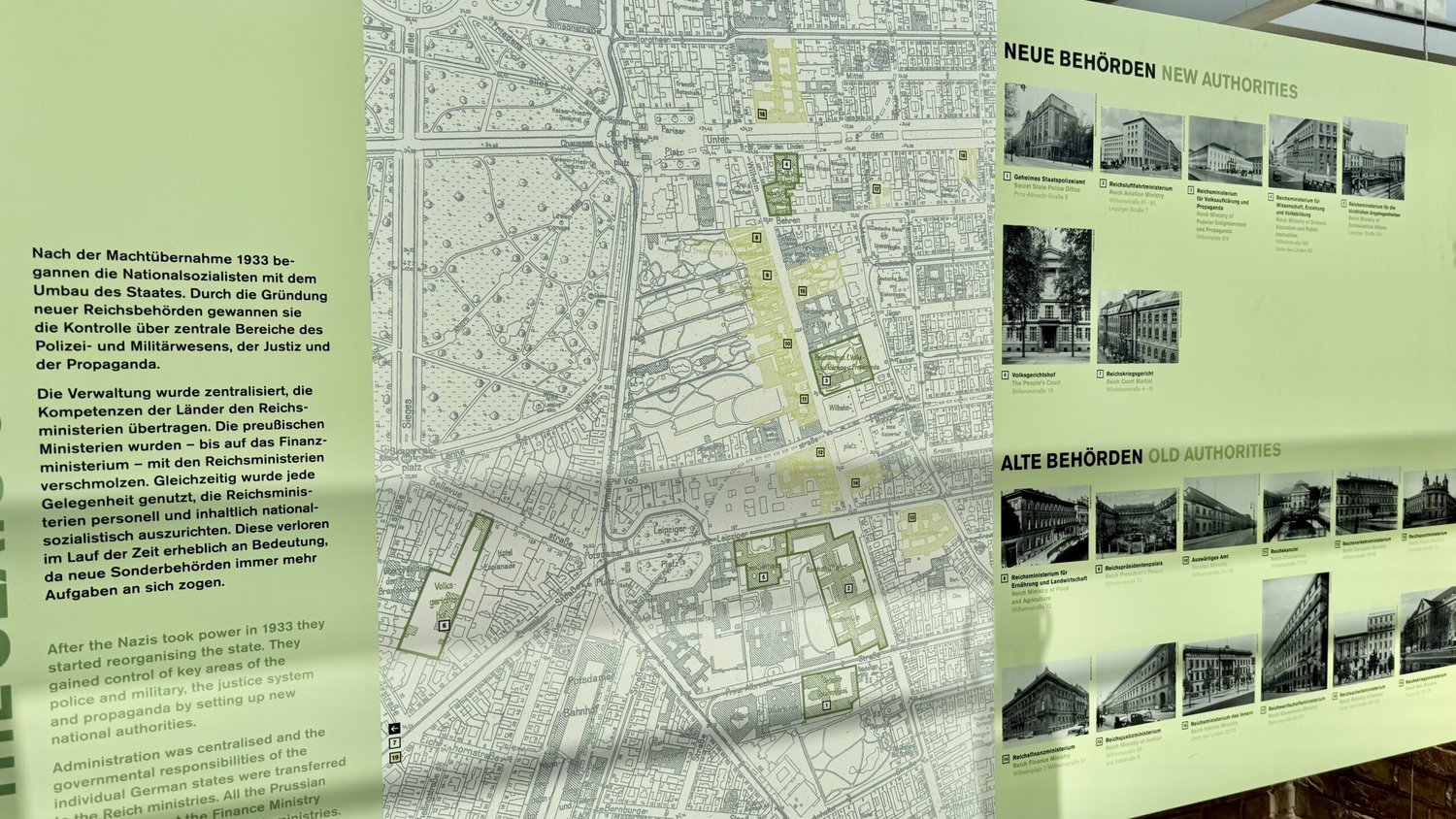

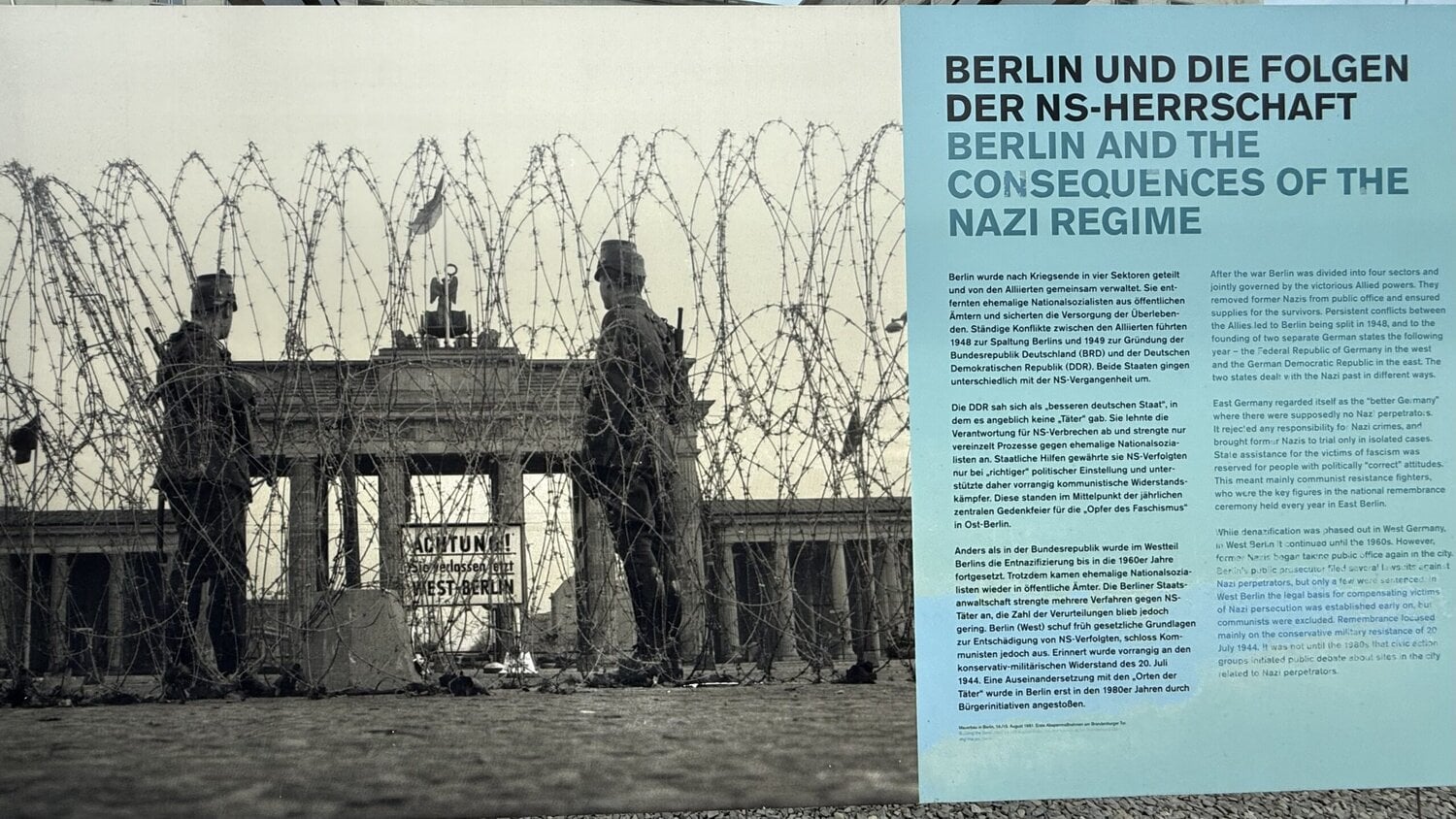

Diese Ausstellung, nahe dem Checkpoint Charlie, vermittelt euch die Entwicklung und die Folgen des Nationalsozialismus in Berlin von 1933 bis 1945. Es gibt einen Rundgang auf dem Gelände mit 15 Stationen, im Hauptgebäude befindet sich eine weitere Ausstellung und draußen im Graben seht ihr die Ausstellung „Zwischen Propaganda und Terror“.

Ihr werdet hier sehr viel über die Geschichte von Berlin in der Zeit des NS-Terrors lernen. Dieser Ort war im Dritten Reich das Gestapo-Hauptquartier und seit dem Jahr 1987 erinnert Berlin an diesem Ort an die grausamen Taten der Nationalsozialisten. Das Dokumentationszentrum wurde am 2. November 2007 eröffnet, die Ausstellung „Zwischen Propaganda und Terror“ folgte erst am 25. August 2010.

Hier könnt ihr gut und gerne 1-2 Stunden einplanen. Als ich dort war, haben viele Menschen diesen Ort besucht, um sich die Topografie des Terrors anzuschauen.

Berlin spielte im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle, da es die Hauptstadt des Deutschen Reiches war und dadurch auch das politische Machtzentrum der Nationalsozialisten gewesen ist. Hier befanden sich die wichtigsten Regierungsgebäude, das Hauptquartier der NSDAP sowie die Reichskanzlei Adolf Hitlers. Mit Kriegsbeginn 1939 wurde die Stadt stark militarisiert, zahlreiche Unternehmen produzierten nun Rüstungsgüter für den Krieg.

Ab Mitte 1940 flogen die Alliierten Luftangriffe auf Berlin und legten in den nächsten Jahren große Teile der Stadt in Schutt und Asche. Wohnviertel, Fabriken und die Infrastruktur lagen in Trümmern und die Bevölkerung litt unter Bombardierungen, Lebensmittelknappheit, Einberufungen und der permanenten NS-Propaganda. Viele Menschen suchten Schutz in Luftschutzkellern oder Bunkern.

Am Ende des Krieges kam es im April und Mai 1945 zur blutigen Schlacht um Berlin, in welcher geschätzt über 170.000 Menschen starben und mehr als 500.000 Menschen verletzt wurden. Hitler erlebte nach seinem Selbstmord am 30. April 1945 die Kapitulation von Berlin nicht mehr.

Berlin wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion aufgeteilt, was am Ende die Grundlage für den Kalten Krieg gebildet hat.

Gehzeit etwa 26 Minuten

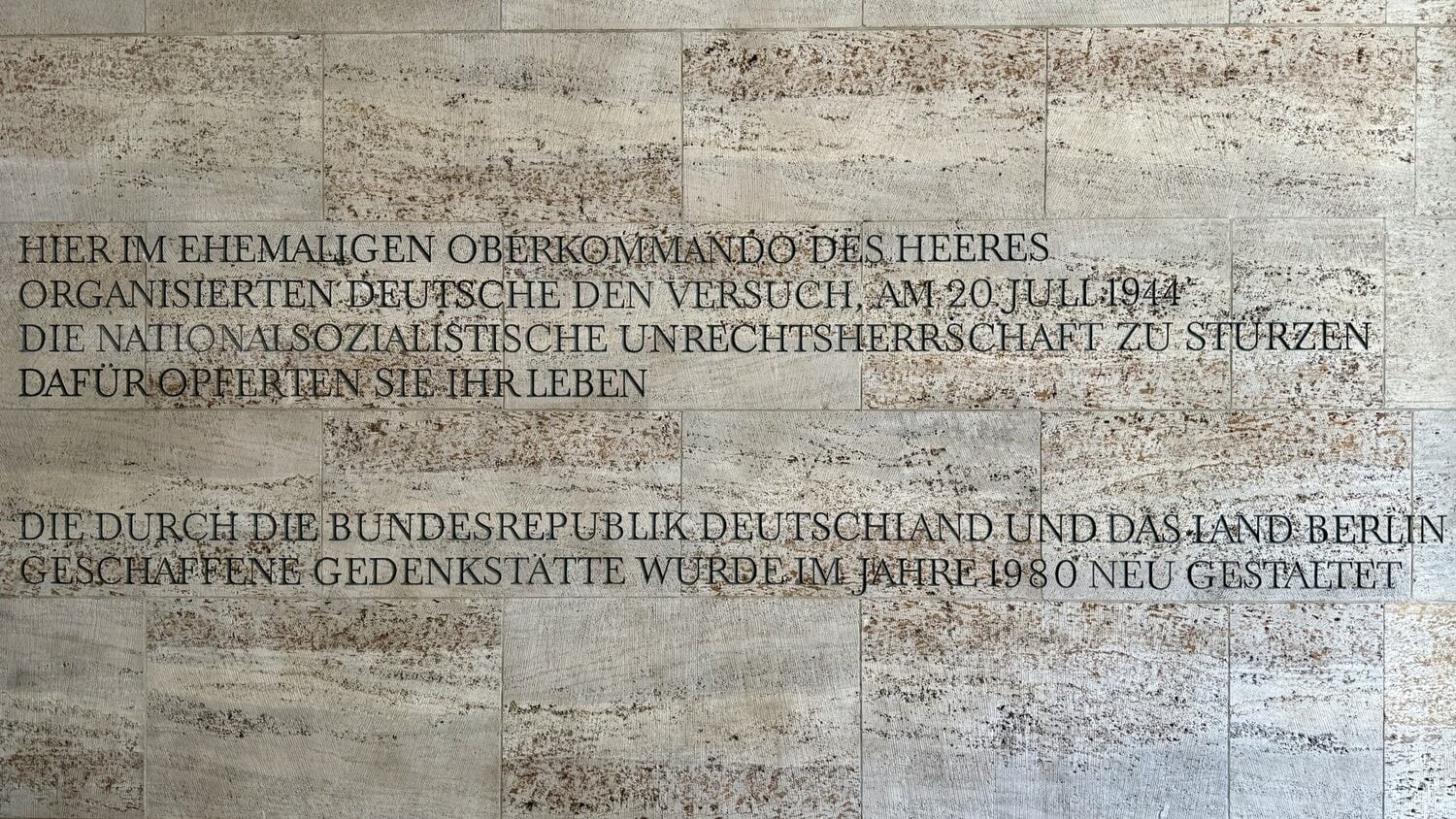

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

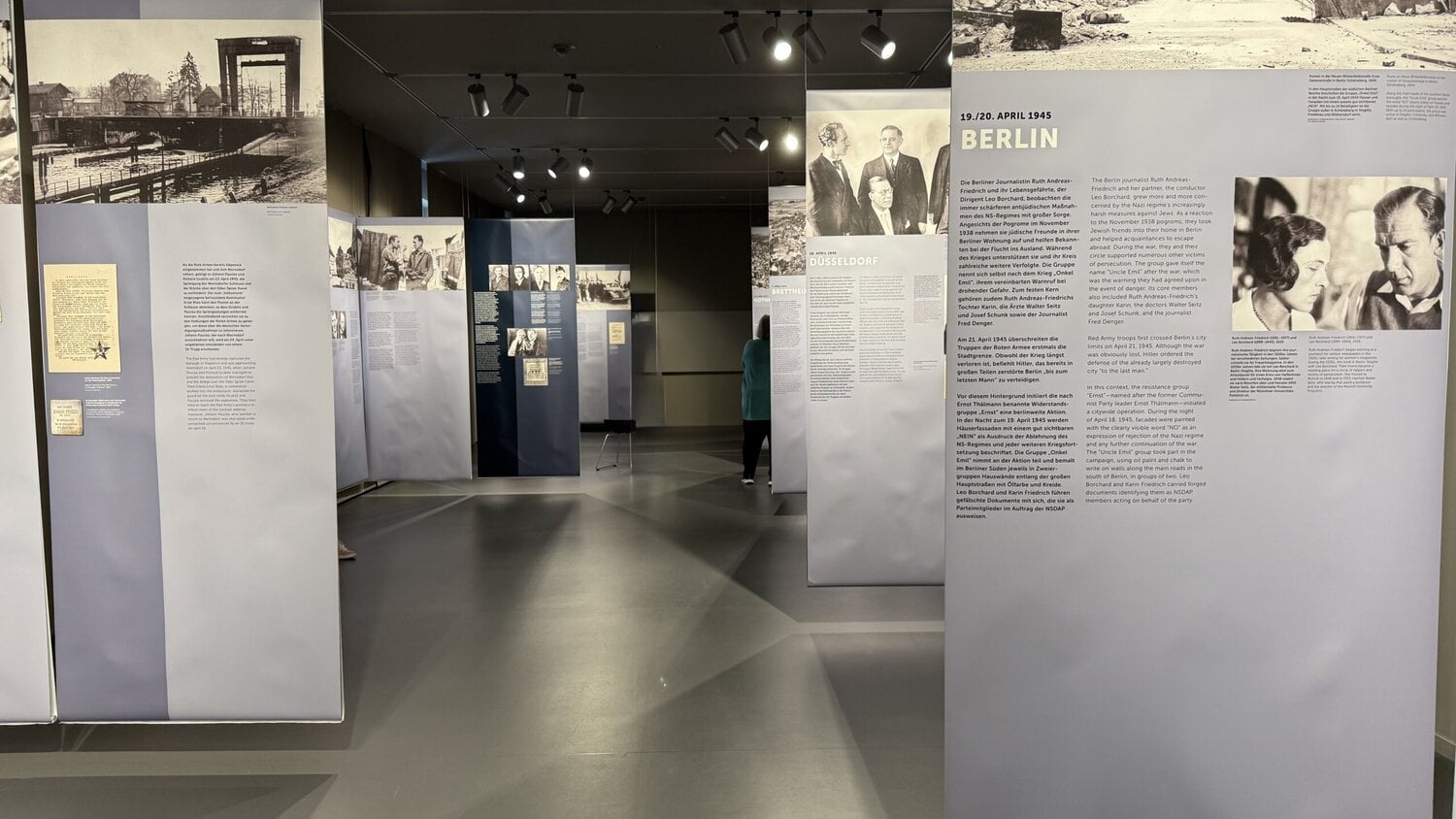

Diese Gedenkstätte war für mich mega spannend. Neben der Dauerausstellung habe ich mir noch die Sonderausstellung „1945 – Widerstand gegen den Nationalsozialismus am Kriegsende“ angesehen. Ihr erfahrt in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand sehr vieles über Menschen, welche sich im Laufe der Zeit für den Widerstand gegen die Hitler-Diktatur und seine Verbrechen entschieden haben. Nicht wenige Menschen haben diese mutige Entscheidung für den Widerstand mit dem Leben bezahlt. Diesen Widerständlerinnen und Widerständlern widmet diese Gedenkstätte seine ganze Aufmerksamkeit.

Für mich ist dieser Ort auch ein Zeichen dafür, dass wir um jeden einzelnen Menschen kämpfen müssen. Auch wenn heute viele Personen komplett lost der AFD und deren gefühlten Schwesterpartei CDU hinterherlaufen, gibt es bei vielen immer noch die Möglichkeit der Einsicht. Geschichten im Dritten Reich zeigen, dass ein Umdenken möglich ist, wie die Beispiele Stauffenberg oder auch Schindler zeigen.

Ich möchte euch auch die Website der Gedenkstätte empfehlen! Dort gibt es jede Menge Informationen zu Menschen aus dem Widerstand: GDW-Berlin: Gedenkstätte Deutscher Widerstand

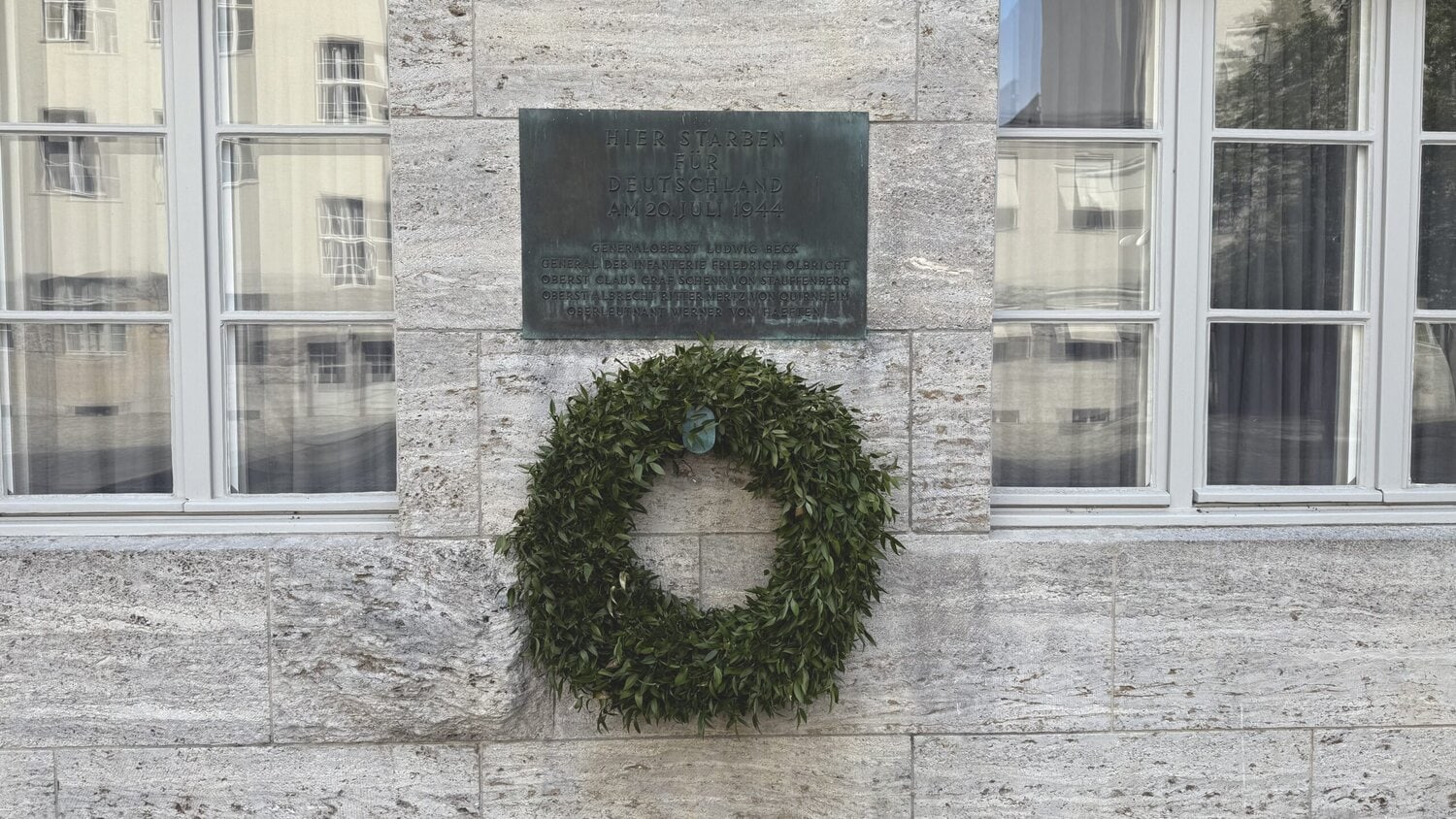

Der Bendlerblock in Berlin, wo die Gedenkstätte sitzt, war seit den 1930er-Jahren ein zentraler Ort des deutschen Militärs. Schon 1933 konfrontierte Hitler dort die Reichswehrführung mit seinen menschenverachtenden Zielen. An diesem Ort hatten wichtige Heeres- und Marineführungen dort ihren Sitz, u. a. das Allgemeine Heeresamt unter General Friedrich Fromm und später dann General Friedrich Olbricht.

Dort entstand unter Olbricht auch der Walküre-Plan. Offiziell für den Fall eines Aufstands von Zwangsarbeitern gedacht, wurde dieser Plan jedoch in einen Staatsstreichplan gegen Adolf Hitler umwandelte. Ab 1943 arbeitete Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Stabschef im Bendlerblock, von wo auch der am 20. Juli 1944 gescheiterte Umsturzversuch mit dem Hitlerattentat in der Wolfsschanze ausging. In derselben Nacht versuchte man alles um den Umsturz voranzutreiben, aber am Ende wurden Stauffenberg und seine Mitverschwörer ermordet.

Am 2. Mai 1945 wurde der Bendlerblock während der Schlacht um Berlin schließlich von der Roten Armee besetzt. Nur 7 Jahre später begann bereits die Nutzung als Gedenkstätte für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ein großer Teil des Bendlerblocks dient heute dem Bundesministerium der Verteidigung.

Gehzeit etwa 8 Minuten

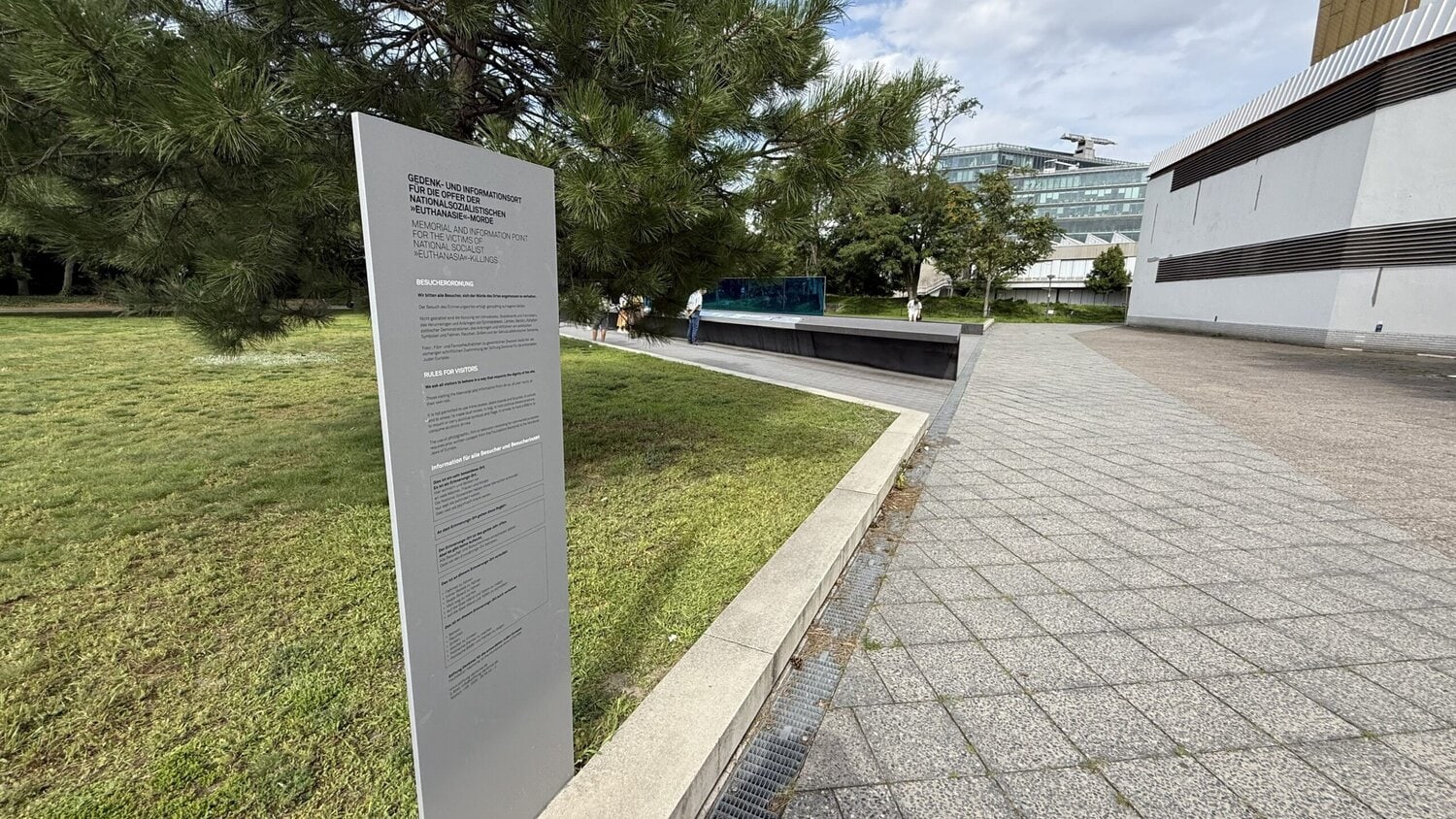

Gedenkort für die Opfer der NS-Euthanasie-Morde

Dieser Ort des Gedenkens ist für die NS-Opfer der Euthanasieprogramme im Dritten Reich. In der Zeit von 1933 bis zum Kriegsende sind in den verschiedenen Euthanasieprogrammen 600.000 Menschen misshandelt worden. Rund ein Drittel dieser Menschen sind gestorben.

Der Ort dieser Gedenkstätte ist historisch passend, da nur wenige Meter entfernt in der Nazizeit hier die „T4“-Zentrale war, in welcher die „T4“-Aktion geplant wurde. Dabei wurden insgesamt über 70.000 Menschen ermordet, welche nach der Meinung der Nationalsozialisten „lebensunwert“ waren.

Das Denkmal wurde am 2. September 2014 eingeweiht. Die Art der Gestaltung mit der blauen Glaswand soll sowohl Distanz als auch Nähe ermöglichen und verweist auf die Grausamkeit der Nazi-Verbrechen, schafft aber auch genug Raum für die Erinnerung. Eine kleine Ausstellung erzählt euch Hintergründe und beleuchtet dabei die Opfergruppen und auch die Täter.

Der Ort macht deutlich, dass die systematische Misshandlung und Ermordung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen nicht nur ein Vorläufer der späteren Vernichtungspolitik war, sondern ein zentrales Kapitel der Nazi-Gewalt.

Die T4-Aktion kurz erklärt

Die sogenannte „Aktion T4“ war ein Mordprogramm der Nationalsozialisten, das 1939 begann und offiziell 1941 endete. Aber auch bis Kriegsende wurden weiterhin Menschen im Sinne dieser Aktion gefoltert und ermordet. Benannt nach der Adresse Tiergartenstraße 4, dem Sitz der Planungszentrale, organisierte die Aktion die systematische Ermordung von Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen sowie psychischen Erkrankungen.

Die Aktion war laut den Nazis eine „rassenhygienische Notwendigkeit“ und so wurden Menschen aus Heilanstalten in extra dafür eingerichtete Tötungsanstalten verlegt. Die Ermordungen dieser Menschen erfolgten durch Gaskammern, Medikamente oder auch gezieltes Verhungernlassen. Die T4-Aktion löschte das Leben von rund 70.000 Menschen aus. Das war einer der ersten industriell organisierten Massenmorde und gilt als Wegbereiter für den Holocaust.

Gehzeit etwa 9 Minuten

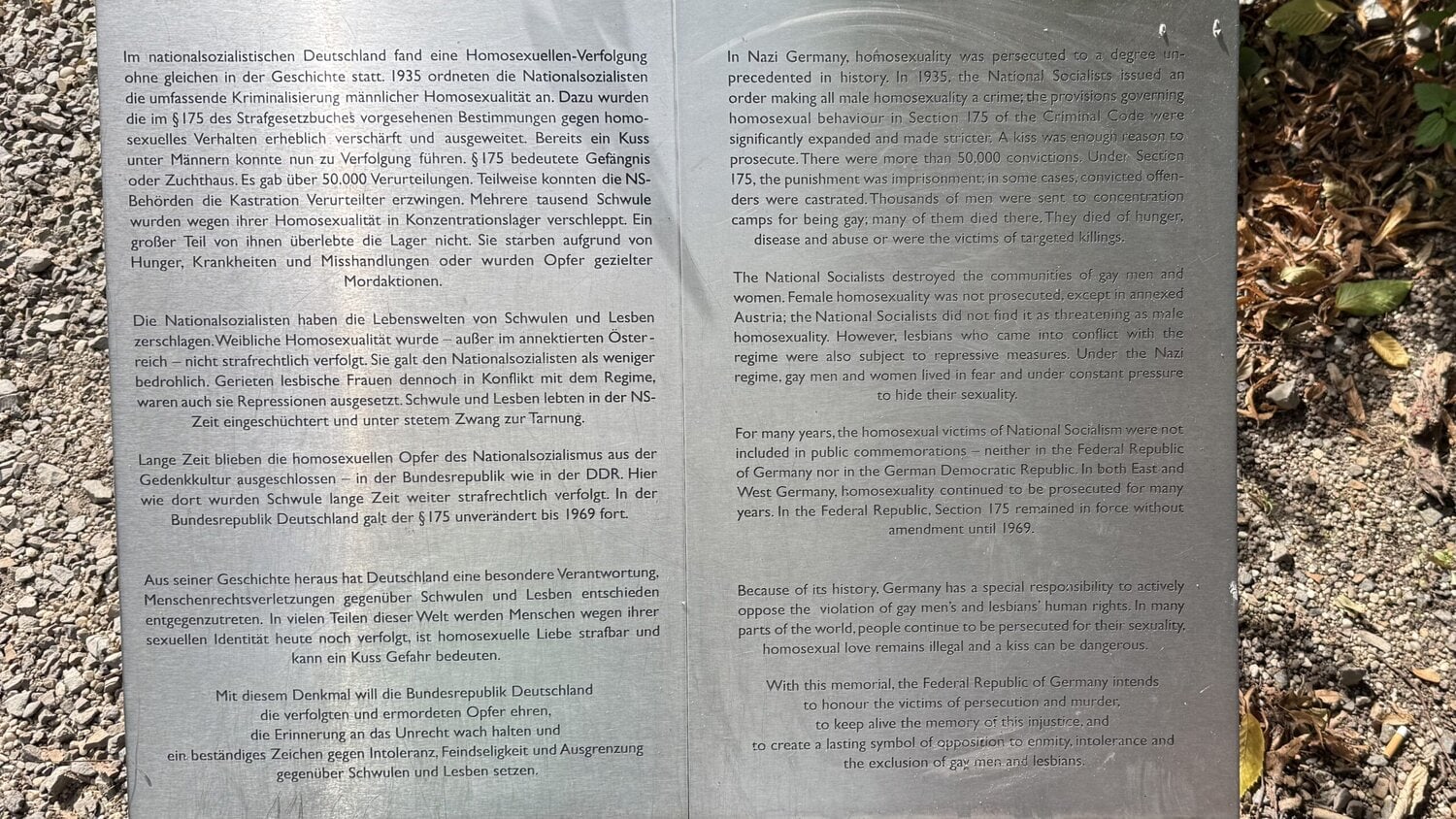

Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen

Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen befindet sich direkt im Berliner Tiergarten gegenüber des Holocaust-Mahnmals. Es wurde am 27. Mai 2008 eingeweiht und erinnert an die tausenden Menschen, die aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt, inhaftiert und oft in Konzentrationslagern ermordet wurden.

Es gab insgesamt über 50.000 Verurteilung von homosexuellen Menschen, da diese gegen den § 175 des damaligen Strafgesetzbuches verstoßen haben. Homosexuelles Verhalten wurden von den Nazis strengstens untersagt.

Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, wird mit Gefängnis bestraft.

§ 175 in der Zeit des Nationalsozialismus

Hier könnt ihr mehr zum § 175 und seiner Geschichte vor, während und nach dem Nationalsozialismus nachlesen. Der Paragraf wurde erst 1994 gestrichen.

Paragraf 175 und die NS-Kampagne gegen Homosexualität | Holocaust-Enzyklopädie

Das Mahnmal besteht aus einem großen und grauen Betonquader mit einem eingelassenen Fenster. Hinter diesem Fenster ist eine Filmsequenz zu sehen, welche sich regelmäßig ändert. Diese Szenen zeigen gleichgeschlechtliche Paare, welche sich küssen. Dieses schlichte, aber sehr auffällige Denkmal stellt einen Appell für Toleranz und Akzeptanz dar. Eine Gedenktafel direkt an der Hauptstraße, wenige Schritte vom Denkmal entfernt, bietet euch noch mehr Informationen zu der Geschichte dieses Ortes der Erinnerung.

Kleine Anekdote am Rande, ein älterer Herr hatte sich die Videos angeschaut, drehte sich um und ging mit dem Kommentar:

Das ist ja nichts besonderes, ich verstehe nicht, warum so viele Menschen damit Probleme haben.

Dem habe ich nichts hinzuzufügen!

Gehzeit etwa 3 Minuten

Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Dieses Holocaust-Mahnmal erinnert an die 6 Millionen ermordeten Juden in der Zeit des Dritten Reichs. Das Denkmal wurde von Peter Eisenmann entworfen und ist am 10. Mai 2005 eröffnet worden. Die Fläche des Mahnmals beträgt etwa 19.000 m² und besteht aus ursprünglich 2711 Betonstelen auf einem welligen Untergrund.

Ihr findet das Mahnmal nur ein paar Schritte vom Brandenburger Tor entfernt. Es grenzen folgende Straßen an das nahezu viereckige Grundstück: Behrenstraße, Cora-Berliner-Straße, Hannah-Arendt-Straße und Ebertstraße. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas liegt in Berlin-Mitte auf dem Gelände, wo früher einmal die Stadtvilla von Joseph Goebbels stand. Ein SS-Bunker befindet sich immer noch unter dem Areal, er wurde allerdings nach umfangreichen Dokumentationen versiegelt. An diesem Ort verlief zwischen 1961 und 1989 auch der Todesstreifen der Berliner Mauer.

Aufbau des Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Der Boden ist wellenförmig mit Steigungen zwischen 0,5° und 2°. Die 2711 quaderförmigen Stelen sind in Reihen angeordnet. Die Stelen haben unterschiedliche Höhen bis zu 4,7 Metern. Die Wege sind nicht breit genug, um nebeneinander zu gehen. Einige Wege sind allerdings besonders gekennzeichnet und dann auch für Menschen mit Rollstuhl geeignet.

Unter diesem Denkmal befindet sich auch noch eine große Gedenkausstellung. Hier werden auch etwa 4 Mio. Namen von bekannten Holocaustopfern genannt.

Die Geschichte dieser Gedenkstätte

1988 gab es die Idee für den Bau eines Denkmals. 6 Jahre später wurde dann ein Wettbewerb ausgeschrieben, in dem über 500 Vorschläge eingereicht wurden. Am Ende gab es einen Favoriten. Auf einer 20.000 m² großen und schiefen Betonebene sollen die Namen der NS-Opfer eingemeißelt werden. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl lehnte diesen Entwurf 1995 allerdings ab.

2 Jahre später wurden neue Entwürfe von Architekten und Bildhauern eingeholt. Ziel war, dass das Denkmal nicht die Aufgabe einer Gedenkstätte übernimmt, sondern die vorhandenen Gedenkstätten an historischen Orten ergänzt. Es folgten viele Diskussionen und Kontroversen rund um die Finale Gestaltung des Denkmals.

Mitte 1999 gab es dann im Bundestag ausführliche Debatten über das Denkmal. Es wurden auch Anträge gestellt, das Mahnmal nicht zu bauen und die freien Mittel in andere NS-Gedenkstätten oder eine jüdische Universität zu investieren. Das wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt. Am Ende gab es noch weitere Vorschläge die aber auch abgelehnt wurden.

Im April 2003 begann dann der Bau des Denkmals und wurde im Oktober 2003 wieder unterbrochen. Grund für die Unterbrechung war der geplante Anti-Graffiti-Schutz für die Steinstelen. Diese sollte von der Firma Degussa AG kommen. Das Tochterunternehmen Degesch hatte den Nazis damals das Giftgas Zyklon B hergestellt, welches in den Konzentrationslagern zur Ermordung von Juden eingesetzt wurde. Nach langen Diskussionen ging der Bau aber unter Beteiligung der Degussa AG weiter, da das Unternehmen seine Vergangenheit vorbildlich aufgearbeitet hatte. Im November 2003 ging der Bau dann weiter und wurde Ende 2004 fertiggestellt. Es folgte die Bepflanzung des Grundstückrands, das war in der Planungsphase übrigens eine Idee von Helmut Kohl. Außerdem wurde noch die Ausstellung am Ort der Information gestaltet.

Am 10. Mai 2005 wurde das Denkmal dann endlich feierlich eröffnet. Die gesamten Baukosten betrugen bis zum Ende 27,6 Mio. Euro.

Baumängel und Vandalismus am Holocaust-Mahnmal

Mit Vandalismus hat dieser Gedenktort relativ wenig Probleme. Den größten Vandalismus-Fall gab es am 23. August 2008. Es wurden mehrere Säulen mit insgesamt 11 Hakenkreuzen beschmiert.

Doch in Bezug auf Baumängel gibt es hier größere Probleme. Die Stelen wurden aus Kosten- und Gewichtsgründen hohl gelassen, die Wandstärke beträgt 15 cm. Das führte dazu, das nur 3 Jahre nach Fertigstellung bereits rund die Hälfte aller Stelen Risse hatte. Die sonnenzugewandte Seite hat teilweise Temperaturen von über 80 °C, die andere Seite bleibt deutlich kühler. Laut Gutachten kommt es dadurch zu Materialspannungen, die zu diesen Rissen führen.

Zwei Stelen wurde Ende 2010 in das Institut für Bauforschung nach Aachen gebracht zur Analyse. Eine wurde wieder in das Denkmal eingefügt, die andere wurde zerlegt. Daher besteht das Denkmal seitdem nur noch aus 2710 Stelen. Im Laufe der Zeit mussten immer mehr Stelen durch Manschetten gesichert werden. Die Sanierungskosten für das Denkmal sollen in einem zweistelligen Millionenbetrag liegen.

Deutung des Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin

Ursprünglich waren die Stelen aus Stein im Entwurf von Eisenmann/Serra kein themenbezogenes Symbol. Das Denkmal sollte eher als „Zone der Instabilität“ wahrgenommen werden. Es sollte viel mehr eine neue Idee der Erinnerung entwickelt werden.

Im Laufe der Zeit gab es immer wieder neue Diskussionen um die Bedeutung der Stelen. Dabei waren unter anderem Grabsteine, Sarkophage, Kriegerdenkmäler sowie Soldatenfriedhöfe. Die betreuende Stiftung sieht in den minimal geneigten Stelen und den gefühlt schwankenden Boden ein „Gefühl der Verunsicherung“.

Projekt Yolocaust vom Shahak Shapira

Erwähnenswert finde ich noch das Projekt Yolocaust. Im Januar 2017 stellte Shahak Shapira eine Woche das Satireprojekt ins Internet. Hier kombinierte er im Internet gefundene Selfies, welche am Denkmal erstellt wurden, mit historischen Fotos aus den Konzentrationslagern und Massengräbern. Yolocaust war medial sehr erfolgreich und stellt eine kritische Reflexion mit dem alltäglichen Umgang des Mahnmals dar. Bilder könnt ihr noch über die Internetsuchmaschine eures Vertrauens finden. Ein paar Informationen und Feedbacks zu dieser Aktion gibt es auch unter https://yolocaust.de/

Mein persönliches Empfinden bei diesem Denkmal

Was in den Projekt Yolocaust aufgezeigt wurde, kann ich leider sehr gut nachvollziehen. Ich war jetzt bereits drei mal beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Jedes mal fand ich den Tourismus um diese Gedenkstätten sehr abschreckend. Tobende und schreiende Jugendliche, Menschen die diesen Happy-Smile-Selfie-Wahn verfallen sind, Menschen die einen auf Modeshow machen usw. Selbst ein ehemaliger FC St. Pauli Spieler hatte bereits sein persönliches Yolocaust hier hinter sich. Wenn ihr bei Instagram mal die Bilder anschaut zu diesem Ort, werdet ihr sehen, was ich meine.

Ich habe das Gefühl, dieses Denkmal verfehlt seine Wirkung bei vielen bzw. sie verstehen einfach nicht, was mit diesem Ort bezweckt werden sollte. Lärmendes und wildes Umherlaufen sollte es doch sicher nicht sein. Das fühlt sich zumindest für mich so komplett falsch an!

Gehzeit etwa 6 Minuten

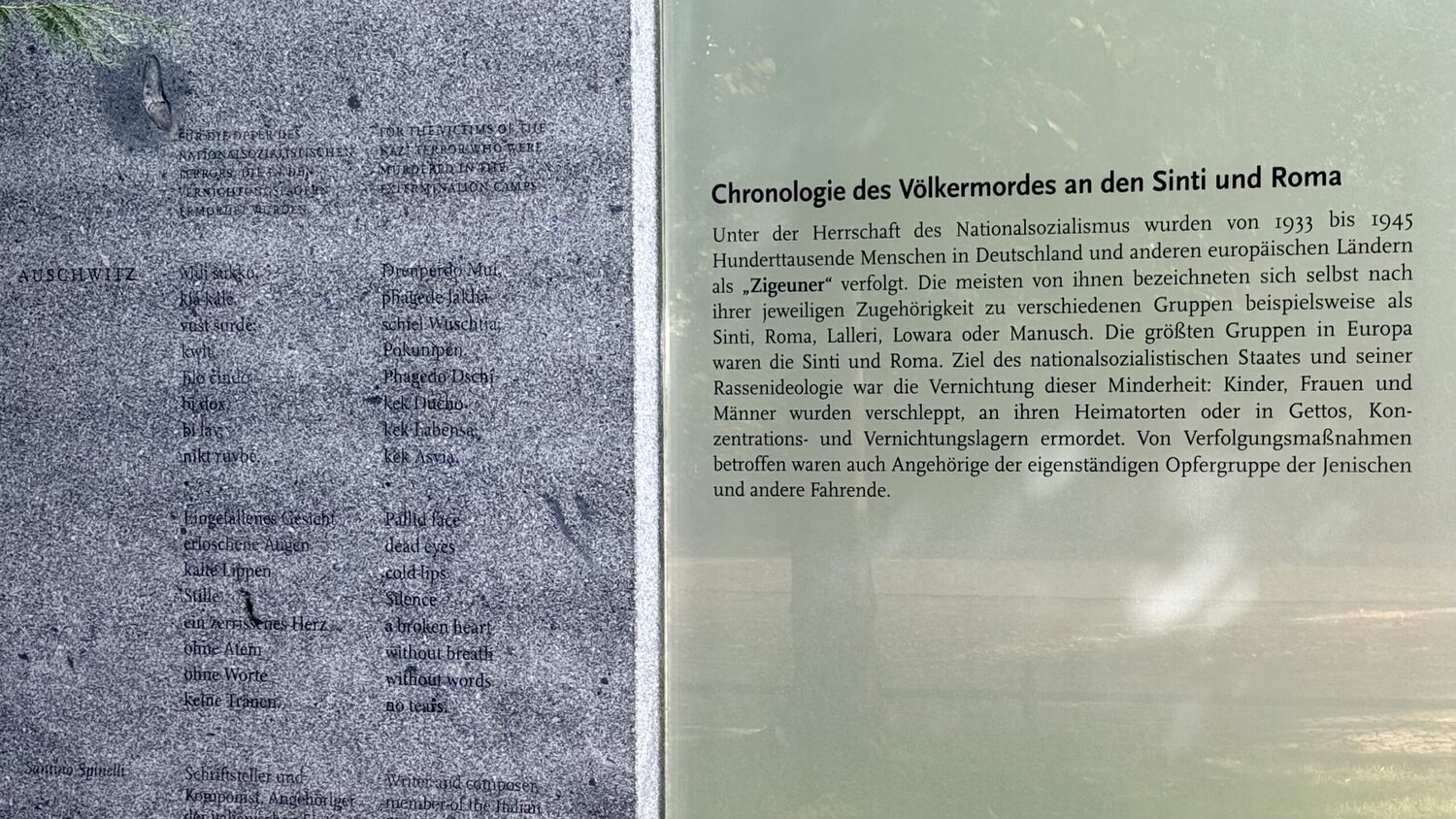

Sinti und Roma Denkmal

Das Denkmal erinnert an den Porajmos. Das Wort Porajmos bezeichnet den Völkermord an den Roma Europas durch die Nazis. Dabei kamen über 500.000 Frauen, Kinder und Männer ums Leben.

Das Denkmal

Das Gelände ist durch eine milchglasfarbende Glaswand abgegrenzt. Auf dieser Wand findet Ihr ganz viele Informationen über den Völkermord an den Sinti und Roma. In der Mitte des Denkmals befindet sich ein Brunnen mit einer dreieckigen Stele aus Stein sowie einer frischen Blume.

Gestaltet wurde diese Gedenkstätte durch Dani Karavan. Die Kreisform des Brunnens symbolisiert die Gleichheit, das Wasser die vergossenen Tränen. Die Form des Dreiecks soll an die Häftlingsmarkierungen in den Konzentrationslagern erinnern. Die Blume ist zeitgleich Symbol für das Leben, die Trauer und die Erinnerung.

Das Sinti und Roma Denkmal wurden mit Lautsprechern ausgestattet, über die eine eigens für dieses Mahnmal geschriebene Melodie abgespielt wird. Diese stammt aus der Feder von Romeo Franz und nennt sich „Mare Manuschenge“

Rund um den Brunnen sind ganz viele Steinplatten verlegt, auf diesen stehen die Namen der Konzentrationslager, wie z. B. Neuengamme oder Auschwitz.

Die Geschichte des Sinti und Roma Denkmal

Im Jahr 1992 wurde das „Denkmal für die Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes an den Sinti und Roma“ durch die Bundesregierung beschlossen. So wurde auch die lange bestehende Forderung des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma erfüllt.

Rund um dieses Denkmal gab es lange Streit. Auch im Jahr 2000 wollte die CDU Berlin eine solche Gedenkstätte nicht, da das Stadtzentrum nicht zu einer Gedächtnismeile werden sollte. Ein ehemaliger Berater der Adenauer-Regierung war sogar der Auffassung, dieses Denkmal sei unangebracht, da die Sinti und Roma gar nicht Opfer des nationalsozialistischen Rassismus gewesen seien.

Aber auch rund um die Widmung gab es zwischen der Bundesregierung und den Opferverbänden lange Diskussionen. Im Wesentlichen ging es darum, wie die Opfergruppe bezeichnet werden soll. Die Bundesregierung hatte „Zigeuner“ vorgesehen, dieses wurde von den Opferverbänden der Sinti und Roma allerdings als unwürdig abgelehnt

Da es durch die verschiedenen mitwirkenden Gruppen nicht zu einem Kompromiss kam, wurde nun anstelle einer Widmung die „Chronologie des Völkermordes an den Sinti und Roma“ erarbeitet und Ende 2007 dann auch einstimmig beschlossen.

Im Jahr 2008 wurden die Bauarbeiten an dieser Gedenkstätte symbolisch am 19. Dezember begonnen. Dieses ist der offizielle Gedenktag des Bundesrates für die Opfer des Völkermords an den Roma. Durch Konflikte zwischen dem Künstler Dani Karavan und den mit dem Bau beauftragen Parteien zögerte sich die Fertigstellung bis ins Jahr 2012 hinaus. Am 24.10.2012 wurde das 2,8 Mio. Euro teure Sinti und Roma Denkmal eingeweiht. Anwesend waren unter anderem Angela Merkel und Joachim Gauck.

Gehzeit etwa 5 Minuten

Sowjetisches Ehrenmal

Das Sowjetische Ehrenmal im Tiergarten erinnert an die gefallenen Soldaten der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, insbesondere an die 80.000 gefallenen Soldaten von der Schlacht um Berlin.

Das Ehrenmal im Tiergarten wurde bereits kurz nach dem Kriegsende noch 1945 errichtet. Das Sowjetische Ehrenmal liegt zentral an der Straße des 17. Juni, unweit des Brandenburger Tors. Hier ruhen etwa 2.500 sowjetische Soldaten, die bei der Eroberung Berlins gefallen sind. Die monumentale Gestaltung mit Granitsäulen, Kanonen und Panzern ist riesig und kann nicht übersehen werden. Es handelt sich um Panzer und Kanonen, welche bei dem Kampf um Berlin im Einsatz waren.

Die Inschrift des Ehrenmals auf Deutsch übersetzt lautet:

Ewiger Ruhm den Helden, die in dem Kämpfen mit den deutsch-faschistischen Eindringlingen für die Freiheit und Unabhängigkeit der Sowjetunion fielen!

Das Sowjetische Ehrenmal im Tiergarten ist ein wichtiger Ort des Gedenkens an die Opfer des Krieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Es gibt noch weitere Sowjetische Ehrenmale in Berlin.

Gehzeit etwa 5 Minuten

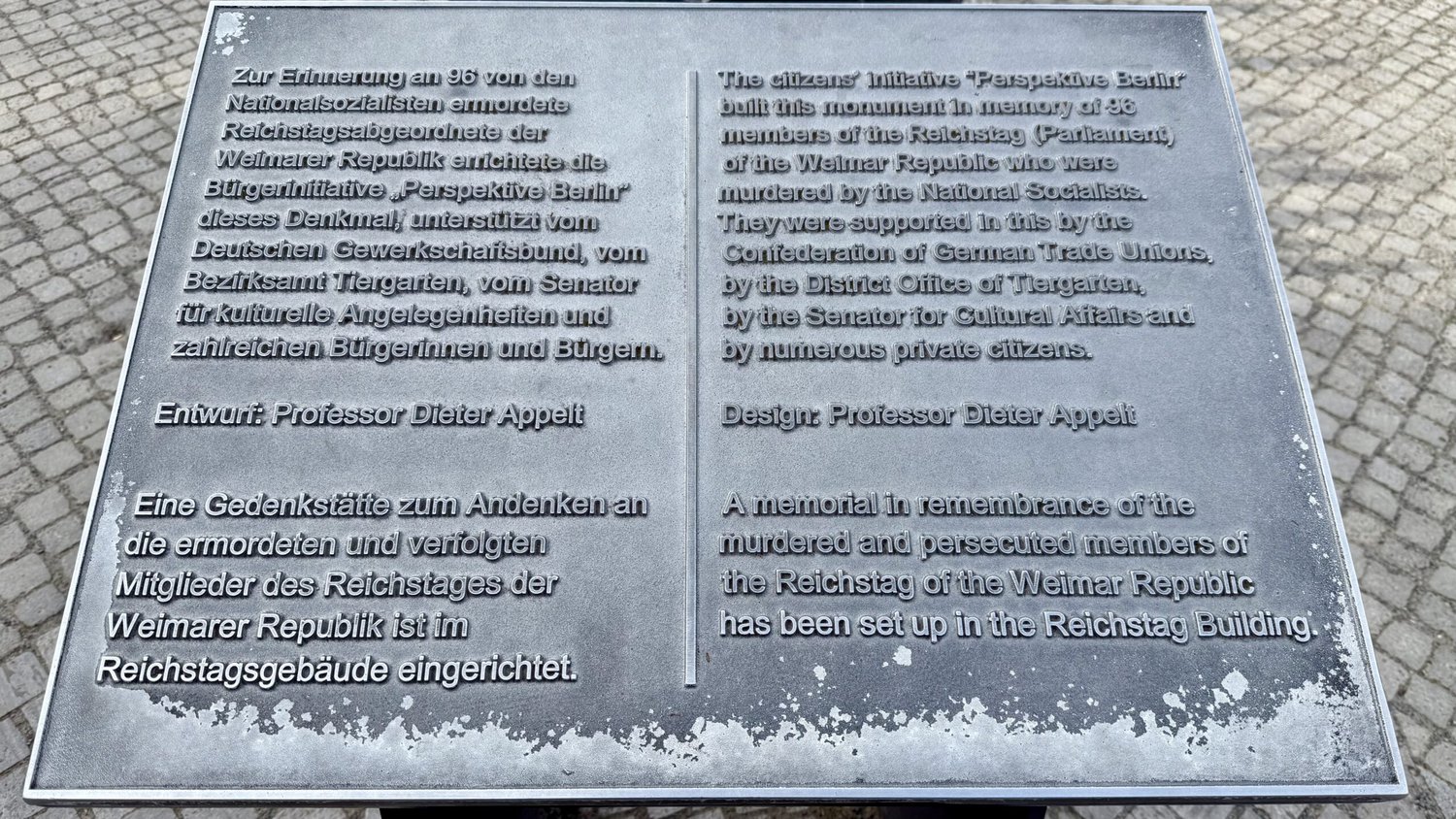

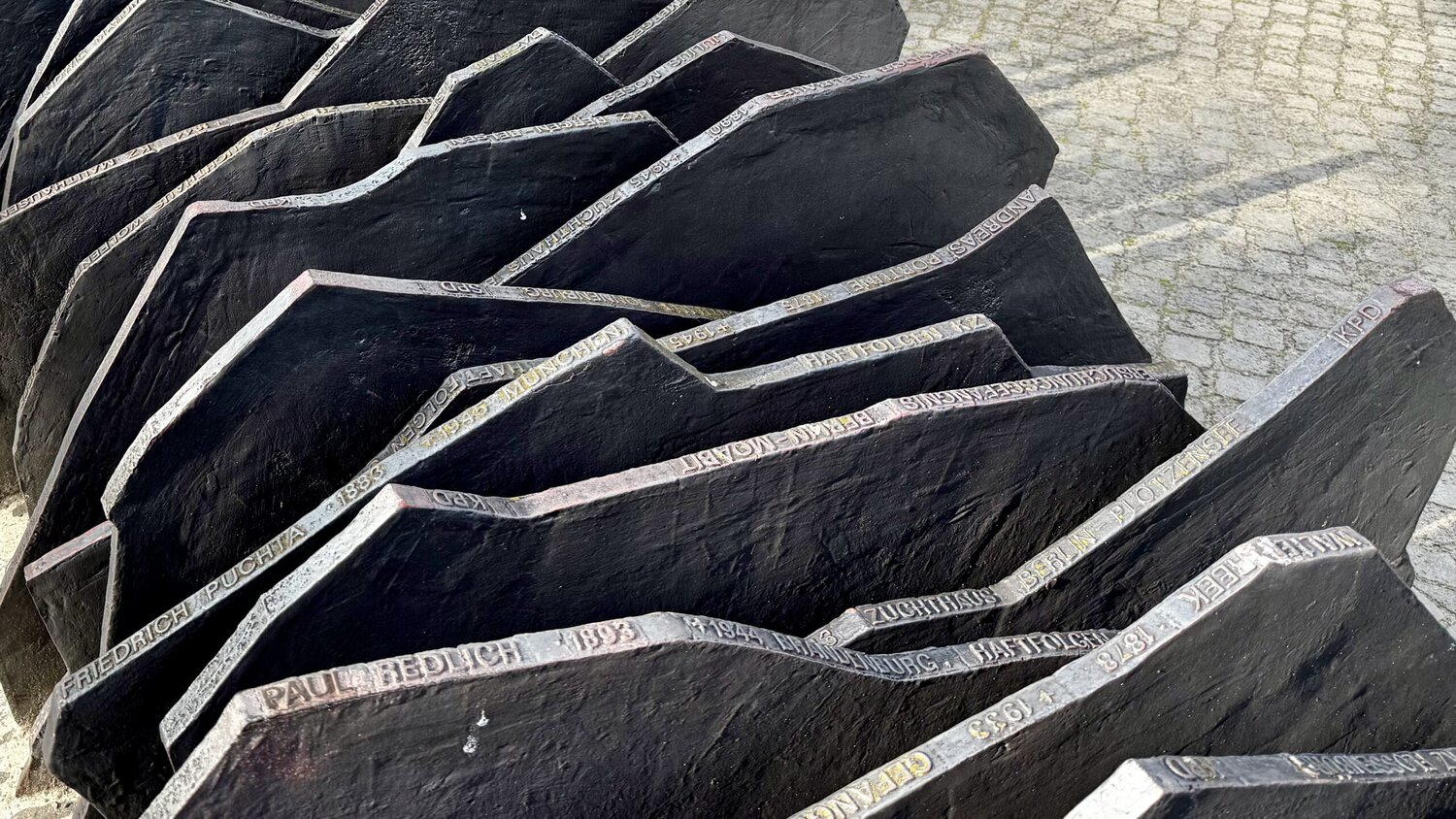

Denkmal für 96 ermordete Reichstagsabgeordnete durch die Nationalsozialisten

Das Denkmal für die 96 von den Nationalsozialisten ermordeten Reichstagsabgeordneten befindet sich seit dem 26. Februar 1992 auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude in Berlin, direkt am zentralen Eingang für Besucher vom Deutscher Bundestag.

Dieser Ort der Erinnerung gedenkt an jene Parlamentarier der Weimarer Republik, die zwischen 1933 und 1945 aufgrund ihres politischen Engagements verfolgt und ermordet wurden. Das Mahnmal besteht aus 96 gusseisernen uneinheitlichen Tafeln, die auf dem Boden aufgestellt sind. Jede Platte trägt den Namen eines Abgeordneten, seine Lebensdaten, die Parteizugehörigkeit und den Ort seines Todes.

Die große Mehrheit der an diesem Ort genannten Menschen gehörte den linken Parteien SPD und KPD an, aber auch Abgeordnete kleinerer Parteien sind vertreten. Sie alle stehen stellvertretend für den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime und für die Zerstörung der ersten deutschen Demokratie.

Dieses Denkmal, geschaffen von Berliner Kunststudenten, geht zurück auf eine Initiative des Vereins „Perspektive Berlin e.V.“ und wurde von Gewerkschaften, Politik und engagierten Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. Es handelt sich hier um mehr als ein Erinnerungsort! Es macht die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Teilhabe sichtbar und mahnt, die Opfer von Diktatur und politischer Verfolgung nicht zu vergessen.

Fazit zu meinem Gedenkstätten-Spaziergang in der Innenstadt von Berlin

Was soll ich sagen, dieser Tag war krass anstrengend für Körper und Geist. Viele Kilometer und noch viel mehr Informationen später ging es mit dem Zug wieder nach Hause.

Die Ausstellungen sind wirklich sehenswert, ganz besonders die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und die Topografie des Terrors haben mir extrem gut gefallen. Ihr lernt, wie der Machtapparat von Hitler gewachsen ist und dass es auch immer wieder Menschen gibt, die einem Hoffnung machen. Ich nehme für mich mit, dass man den Kampf gegen Rechts niemals aufgaben darf!

Wenn ihr ein langes Wochenende in der Gegend seid, würde ich pro Tag nur eine Ausstellung besuchen, da es am Ende sonst doch sehr anstrengend für den Kopf wird. Aber alles in allem könnt ihr auch mit 8-10 Stunden diesen Ausflug nachmachen. Hier und da habt ihr Möglichkeiten mit Bus und Bahn Abkürzungen zu nehmen, aber das bekommt ihr sicher mit der Karten-App eures Vertrauens gut selber geplant. Wenn nicht, fragt ruhig in den Kommentaren!

Habt ihr schon welche dieser Orte des Gedenkens in Berlin besucht? Wenn ja, wie waren eure Eindrücke, was habt ihr für euch mitgenommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Gedanken.

Schreibe einen Kommentar