Ich habe einen Spaziergang durch St. Pauli gemacht und dabei 9 Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus besucht. Hier erzähle ich euch mehr zu dieser Tour.

Seiteninhalt

Gedenktafeln an den Landungsbrücken

Ihr findet zwei Gedenktafeln an den Landungsbrücken an Brücke 3. Hier erfahrt ihr die unterschiedlichen Geschichten hinter den Schiffen St. Louis und Exodus 1947.

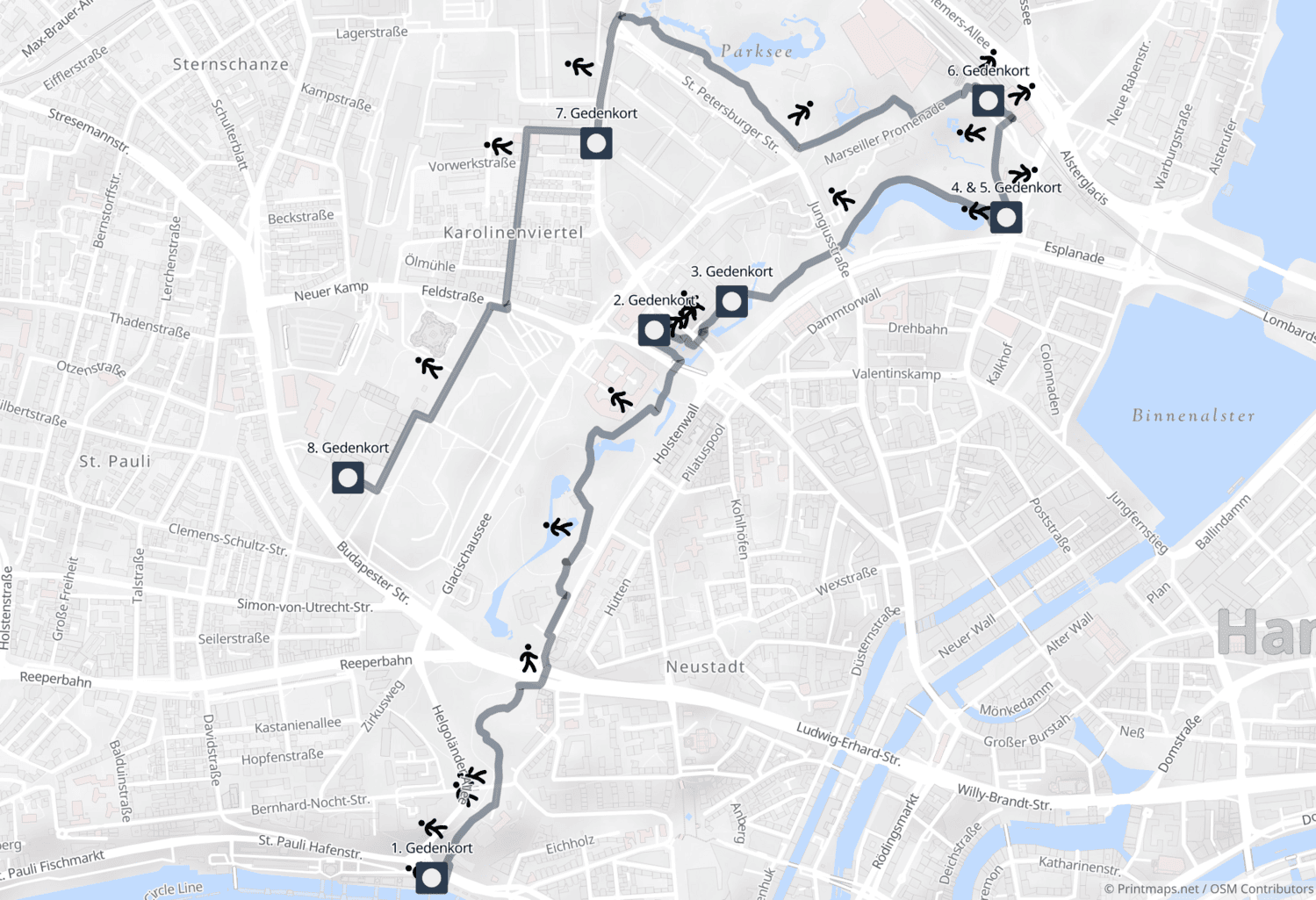

Gedenktafel für das Flüchtlingsschiff „St. Louis“

Die erste der Gedenktafeln an den Landungsbrücken an Brücke 3 erzählt das Schicksal der Passagiere der St. Louis. Am 13. Mai 1939 fuhr das deutsche Schiff St. Louis mit etwa 900 deutschen Juden Richtung Kuba, um der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen. Doch Kuba nahm schlussendlich nur 23 Passagiere auf. Die anderen Menschen an Board irrten tagelang mit dem Schiff umher, bis schließlich die Niederlande, Großbritannien, Belgien und Frankreich sich entschlossen, die Menschen aufzunehmen. Am 17. Juni 1939 kam die St. Louis in Antwerpen an.

Aufgrund der Besetzung der Zufluchtsländer durch die Nationalsozialisten wurden dennoch ein Großteil dieser Menschen in den Folgejahren von den Nazis gefangen genommen und in Konzentrationslager gebracht und dort ermordet.

Gedenktafel für das Auswandererschiff „Exodus“

Die zweite der Gedenktafeln an den Landungsbrücken erzählt die Geschichte der Exodus 1947. Auf diesem Schiff sind nach dem 2. Weltkrieg rund 5.000 Juden von Frankreich Richtung Palästina aufgebrochen. Palästina war damals von Großbritannien besetzt. Vor Haifa wurden die geflüchteten Juden von britischen Kriegsschiffen angegriffen und dann in den Hafen geschleppt. Von dort wurden die Holocaustüberlebenden auf drei Schiffen zurück nach Frankreich geschickt. Die Menschen haben sich am Ziel geweigert, die Schiffe zu verlassen und wurden dann von der britischen Regierung weiter nach Hamburg geschickt.

Im Hamburger Hafen wurden am 8. September 1947 die Menschen dann von britischen Soldaten unter Gewalt von den Schiffen geholt und in Busse und Bahnwaggons gedrängt und in Lager interniert und auch dort sehr schlecht behandelt. Das ganze geschah vor den Augen der Weltpresse und sorgte für einen weltweiten Aufschrei. Als Befreier so mit Holocaustüberlebenden umzugehen, blieb nicht folgenlos.

Großbritannien musste Ende September 1947 die Besetzung von Palästina aufgeben, was den Hafen von Haifa wieder frei zugänglich machte. Am 6. Oktober 1947 wurden dann die Holocaustüberlebenden auf Druck der Öffentlichkeit wieder freigelassen. Viele der Juden machten sich dann wieder auf den Weg über Frankreich nach Palästina, wo sie dann die Gründung des Staates Israels vorantrieben.

Gehzeit etwa 25 Minuten

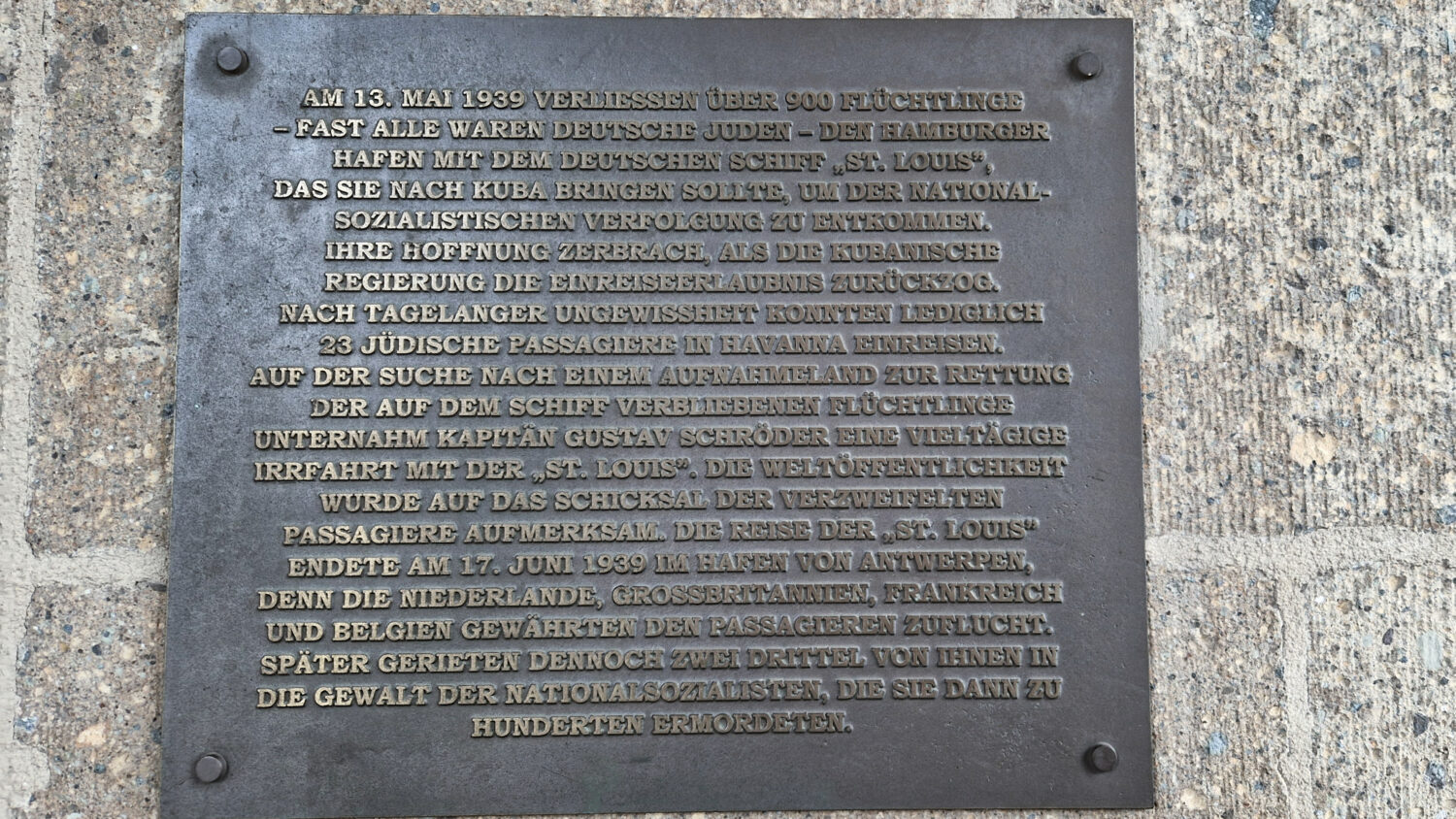

Mahnmal Hier und Jetzt für die Opfern der nationalsozialistischen Justiz in Hamburg

Nach langjährigen Forderungen des Richtervereins und in enger Zusammenarbeit mit der Kulturbehörde wurde das von der Justizbehörde beauftragte Mahnmal geschaffen. Am 1. Oktober 1997 fand die Einweihung der Arbeit von Künstlerin Gloria Friedmann am Oberlandesgericht Hamburg statt. Das Mahnmal präsentiert sich in Form eines grauen Betonquaders, auf dem die Jahreszahl 1933 auf der Rückseite eingraviert ist. Eine eindrucksvolle farbige Großaufnahme der Stadt Hamburg auf der Vorderseite ergänzt diese Darstellung.

Das Mahnmal wird durch 90 Eisenstelen erweitert, auf denen ursprünglich verschiedene Pflanzen in Töpfen angepflanzt wurden. Hier fanden Rosen ihren Platz neben Brennnesseln und Heilkräuter wuchsen neben giftigen Gewächsen. Diese vielfältige Auswahl an Pflanzengattungen sollte symbolisch für die Diversität von Kulturen, Religionen, sozialen Schichten und Nationen stehen. Zeitweise erfolgte eine einheitliche Bepflanzung der Töpfe, vorwiegend mit Stiefmütterchen. Dadurch ging die ursprüngliche Absicht und Symbolik hinter dem Mahnmal in der Zeit verloren.

Am Eingang des OLG Hamburg ist auch noch eine Texttafel angebracht mit folgendem Text:

Wir gedenken der Opfer, die von 1933 bis 1945 durch Richter und Staatsanwälte der Hamburger Justiz entrechtet, mißachtet, gequält, ihrer Freiheit beraubt und zu Tode gebracht worden sind. Ihr Leiden ist uns Mahnung

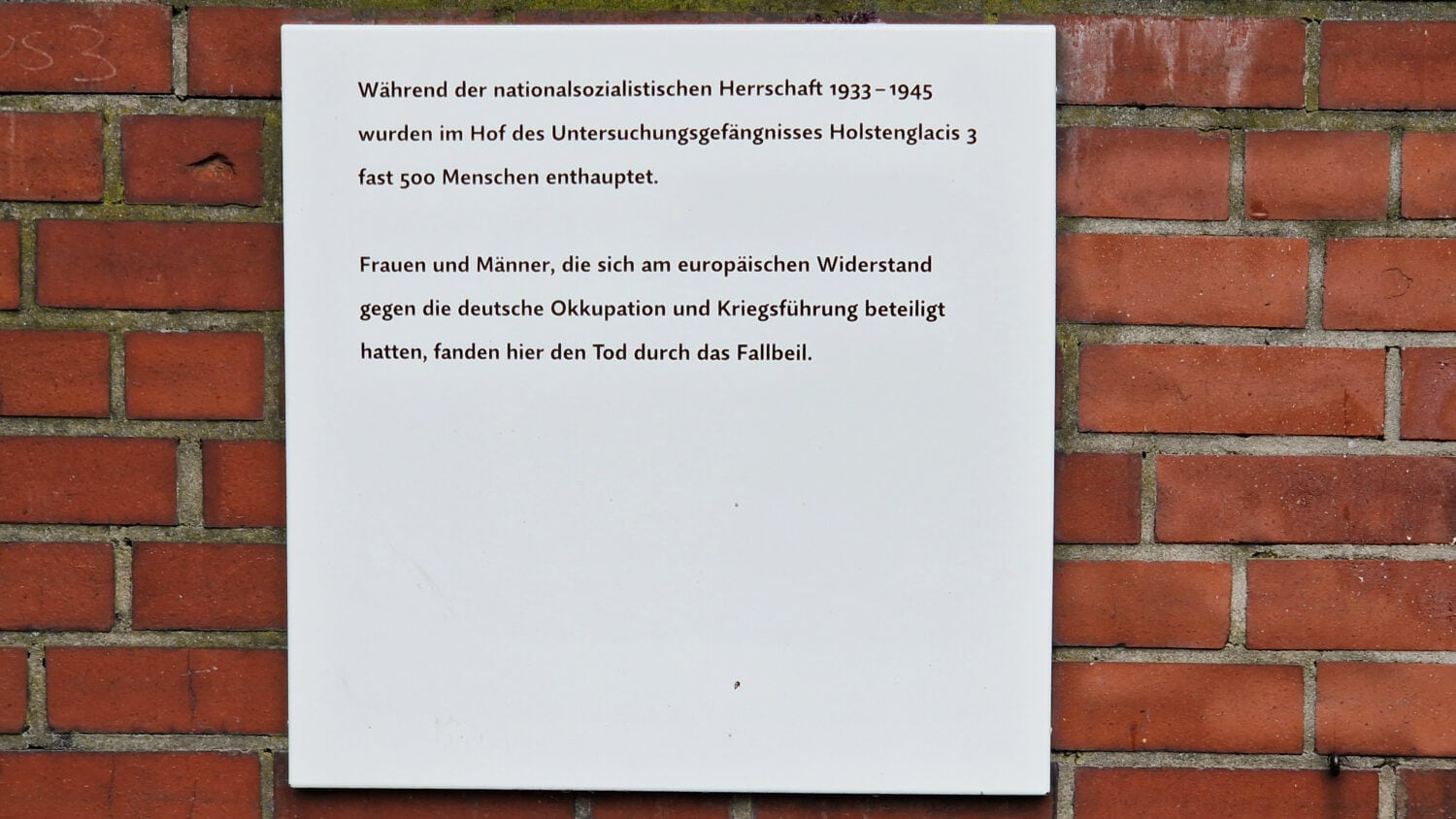

Der Täter – Die Hamburger Justiz

Während der Zeit des Zweiten Weltkrieges waren vor allem Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus dem Ausland unter denjenigen, die zu leiden hatten. In Hamburg wurden mehr als 200 Todesstrafen verhängt, meistens wurden diese im Untersuchungsgefängnis an der Holstenglacis durch die Verwendung des Fallbeils vollstreckt. Viele andere Verurteilte fanden den Tod, weil sie aus dem Strafvollzug an die SS übergeben wurden, um in den Konzentrationslagern durch Zwangsarbeit ermordet zu werden.

Gehzeit etwa 4 Minuten

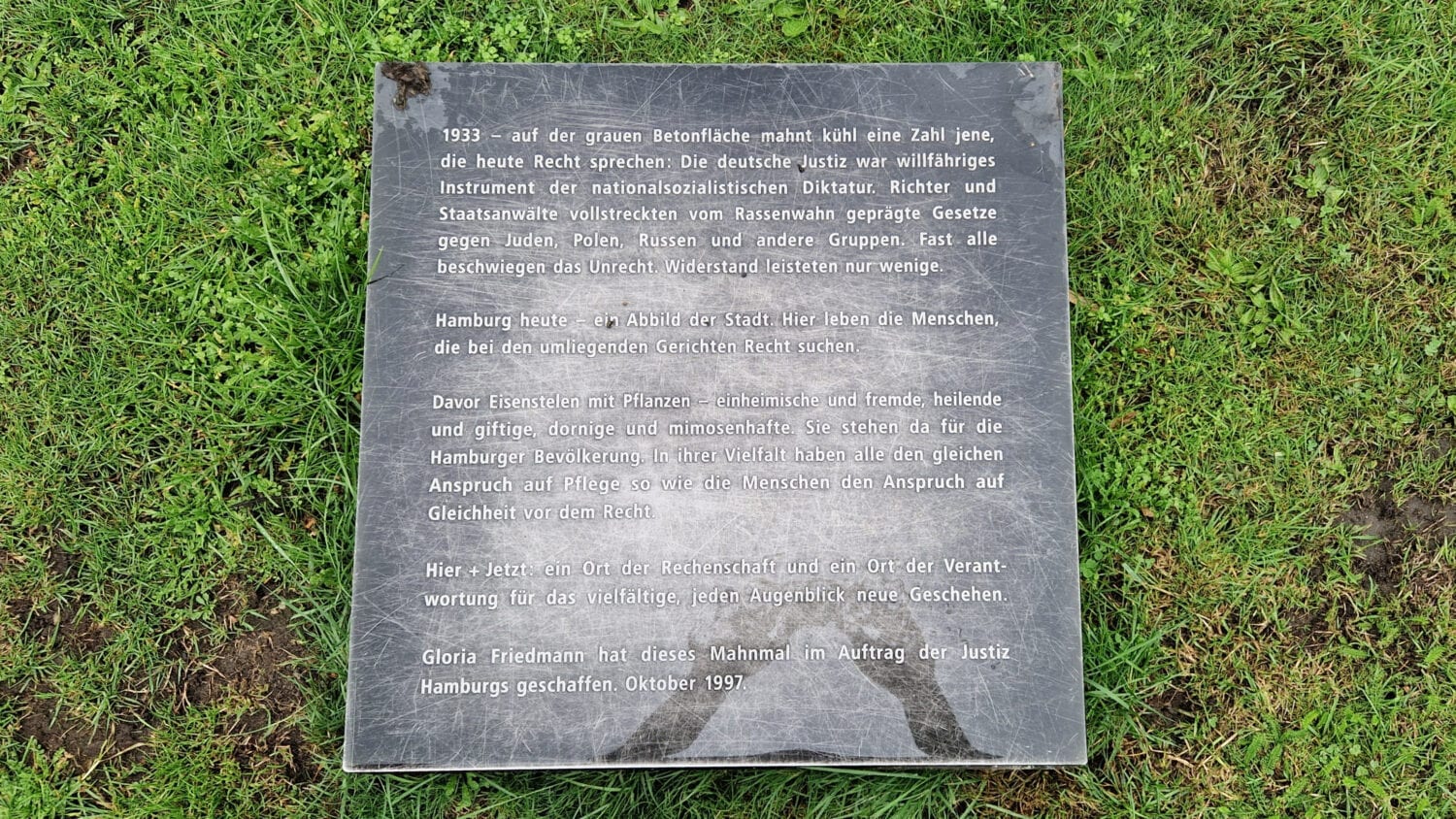

Mahnmal für die NS-Opfer im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis

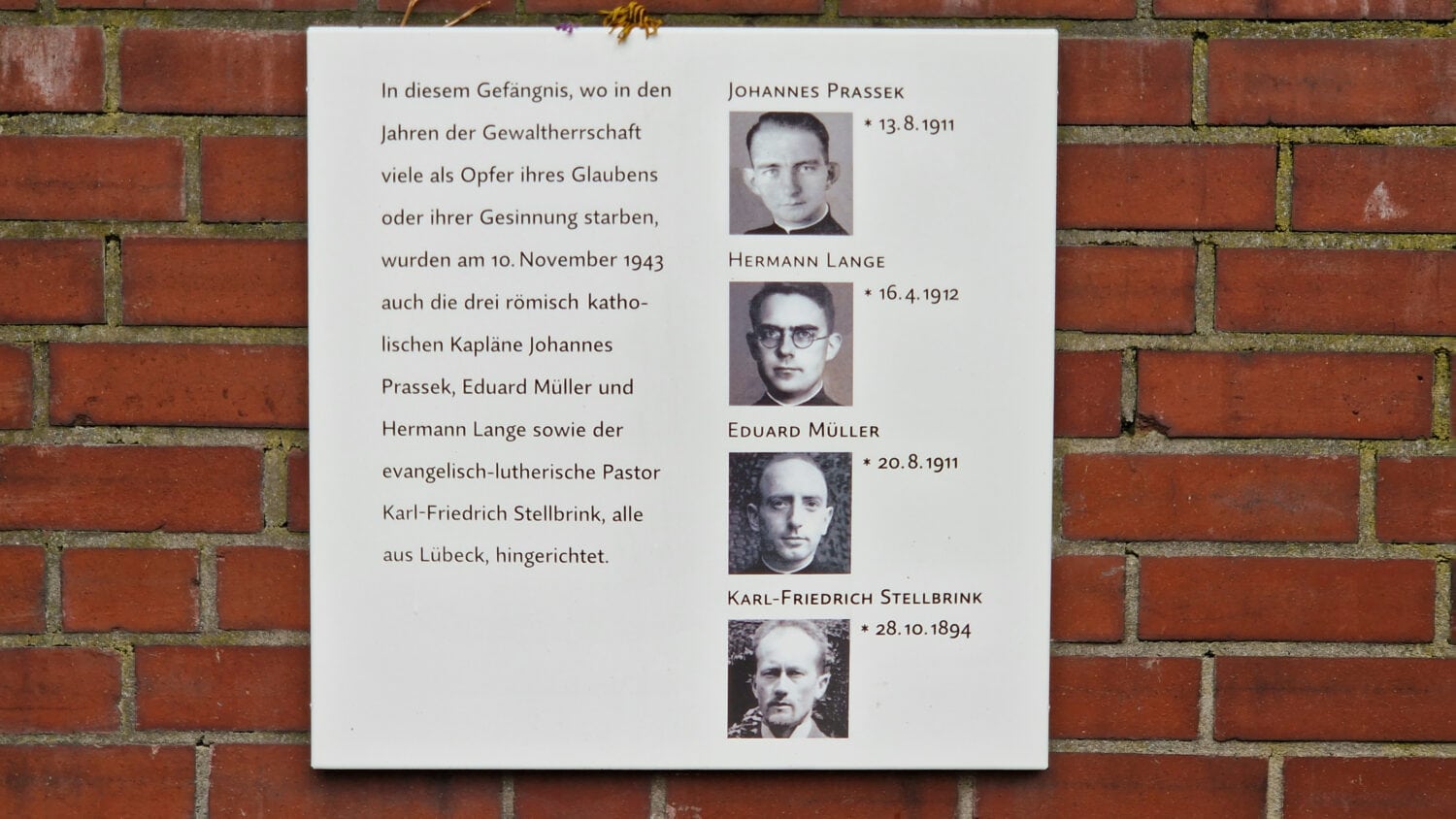

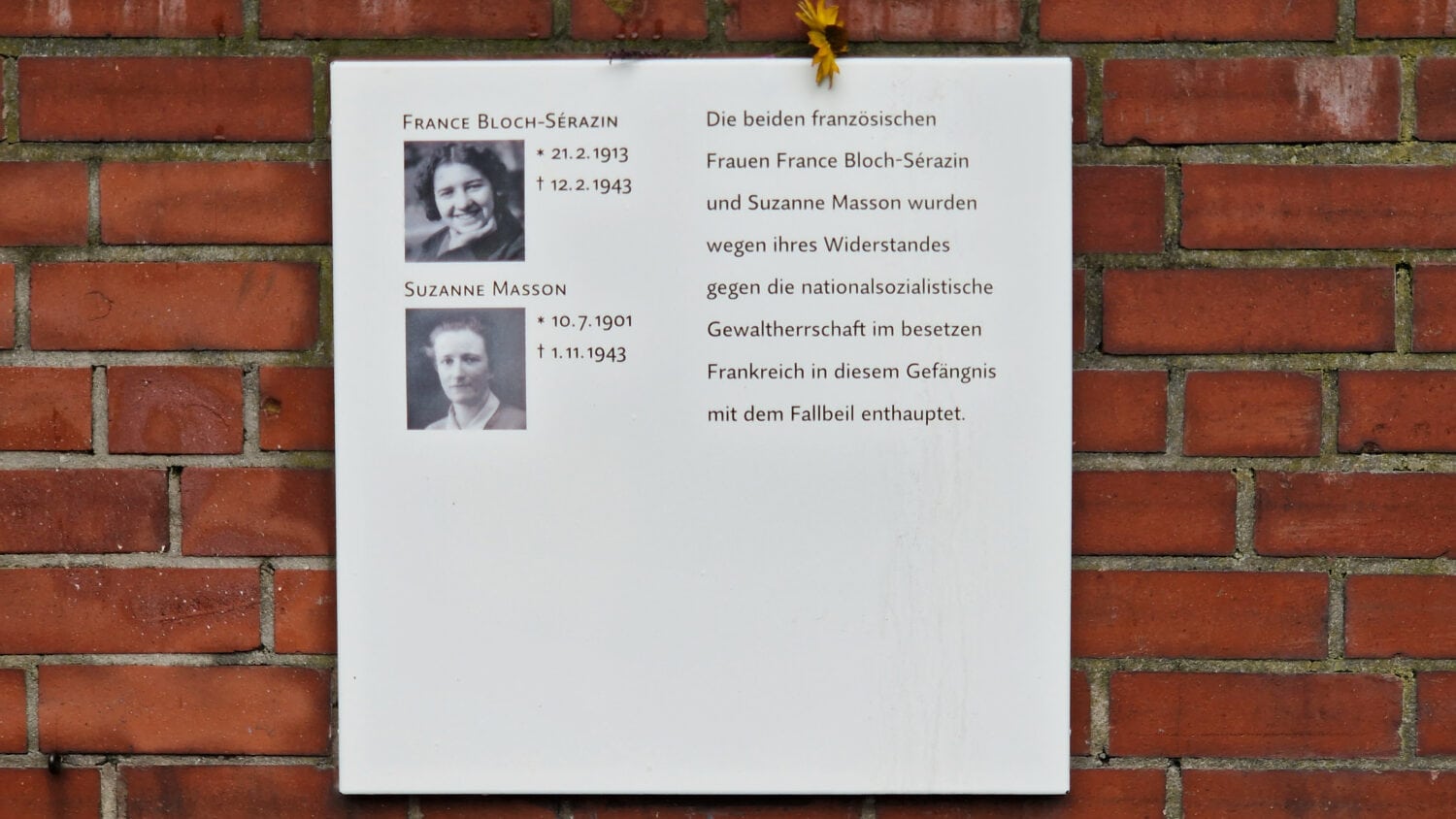

An einer Mauer in den Wallanlagen hinter dem Untersuchungsgefängnis Holstenglacis erinnern seit 1988 drei Tafeln an die 1943 dort hingerichteten französischen Widerstandskämpferinnen sowie vier Theologen aus Lübeck.

Gedenktafel für die ermordeten Inhaftierten

An einer Wand auf der Rückseite des Untersuchungsgefängnis Holstenglacis findet ihr insgesamt 3 Gedenktafeln, die ihr euch hier anschauen könnt.

Erinnerung an die Opfer der Nazi-Justiz am Untersuchungsgefängnis Holstenglacis

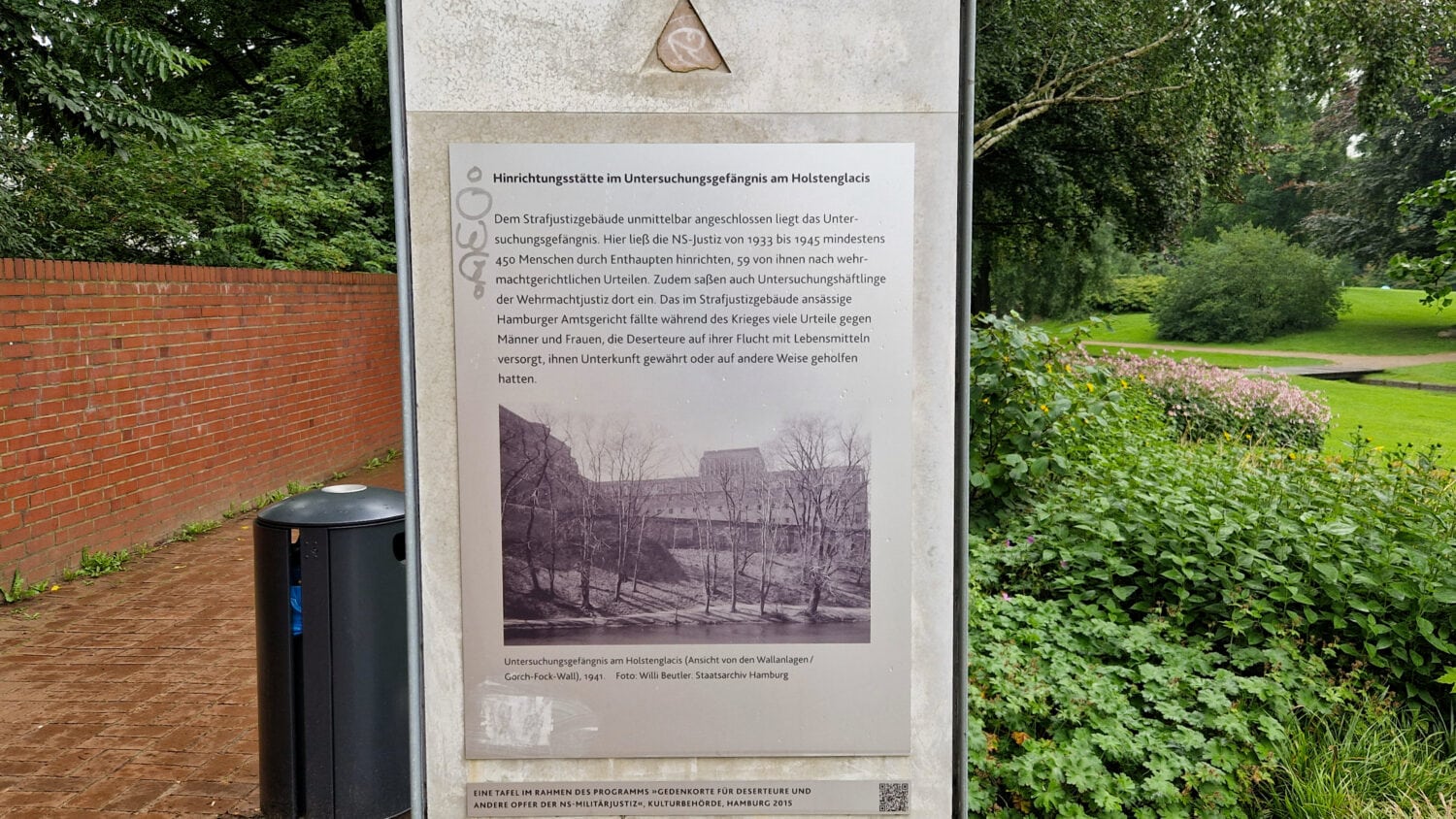

Ebenso steht seit 2015 an dieser Position in den Wallanlagen eine Stele, welche die Erinnerung an die Opfer der Nazi-Justiz aufrecht hält, die während der Kriegsjahre im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis hingerichtet wurden. Diese Stele wurde im Rahmen eines Tafelprogramms errichtet, das den „Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz“ am Stephansplatz ergänzt.

Dem Strafjustizgebäude unmittelbar angeschlossen liegt das Untersuchungsgefängnis. Hier ließ die NS-Justiz von 1933 bis 1945 mindestens 450 Menschen durch Enthaupten hinrichten, 59 von ihnen nach wehrmachtgerichtlichen Urteilen. Zudem saßen auch Untersuchungshäftlinge der Wehrmachtsjustiz dort ein. Das im Strafjustizgebäude ansässige Hamburger Amtsgericht fällte während des Krieges viele Urteile gegen Männer und Frauen, die Deserteure auf ihrer Flucht mit Lebensmitteln versorgt, ihnen Unterkunft gewährt oder auf andere Weise geholfen hatten.

Gehzeit etwa 14 Minuten

Gegendenkmal zum „76er-Denkmal“

Ein paar Meter vom Bahnhof Dammtor entfernt am Park Planten un Blomen befindet sich das „Gegendenkmal zum 76er-Denkmal“. Hier erzähle ich euch, was es damit auf sich hat.

Was ist das 76er-Denkmal?

Hierbei handelt es sich um einen hohen Block aus Muschelkalk. Auf diesem Block sind 88 lebensgroße Soldaten abgebildet, welche in den Krieg marschieren. Auf dem Denkmal befindet sich die Aufschrift „Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen“. Das Denkmal ist bereits vor dem 2. Weltkrieg erbaut worden und sollte auf einen neuen Weltkrieg einstimmen. Seit den 1970ern wurden die Stimmen gegen dieses Denkmal immer lauter und so folgte dann ab 1985 das Gegendenkmal.

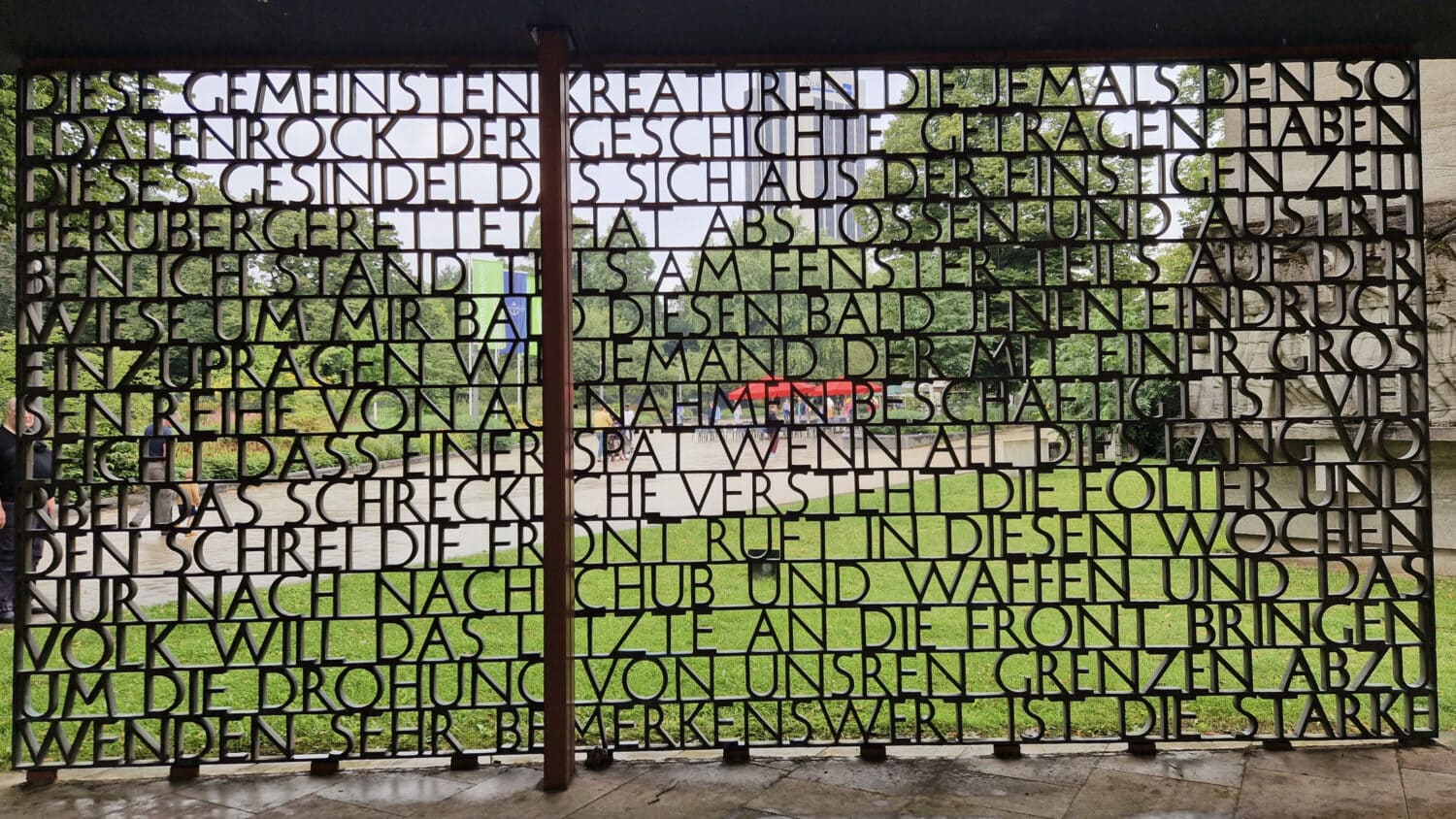

Das Gegendenkmal zum 76er-Denkmal

Das Gegendenkmal besteht aus zwei Teilen. Ursprünglich sollten es noch mehr werden, aber das Geld hat nicht ausgereicht. Der erste Teil wurde am 8. Mai 1985 eingeweiht und gedenkt an die Opfer vom Hamburger Feuersturm. Hier werden verbrannte Leichen dargestellt vor einer Wand, welche nach oben immer brüchiger wird. Der zweite Teil wurde rund 1,5 Jahre später eingeweiht und nimmt sich dem Thema Cap Arcona an. Die Marmorskulptur zeigt eine große Welle, welche eine Gruppe von Menschen erfasst. Diese erinnert an die rund 7.000 Menschen, die nach den KZ-Lagerräumungen auf Schiffen wie der Cap Arcona ums Leben kamen.

Gehzeit etwa 1 Minute

Gedenkstätte an Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz

Eingeweiht wurde diese im November 2015 von Olaf Scholz, welcher damals noch Bürgermeister von Hamburg war, sowie einem überlebenden Wehrmachtsdeserteur. Die Deserteure wurden lange nicht als Opfer der Nazis anerkannt, dieses Denkmal soll diese Menschen nun endlich angemessen würdigen.

Die Errichtung wurde einstimmig von der Bürgerschaft beschlossen und intensiv diskutiert. Daran waren auch Opferverbände, Wissenschaft und die Fachöffentlichkeit beteiligt. 2014 wurde der Entwurf des Hamburger Künstlers Volker Lang gewählt und im Folgejahr dann der Bau begonnen und auch abgeschlossen.

Das Denkmal ist als Dreieck gestaltet, welches durch seine offene Bauart auch Bezug zu dem „Gegendenkmal zum 76er-Denkmal“ sowie dem „76er-Denkmal“ nimmt. Das Denkmal ist heute ein Zeichen für Zivilcourage und Gerechtigkeit.

Ergänzungen zu diesem Denkmal für die Opfer der NS-Militärjustiz findet ihr an folgenden Orten:

- Gräberfeld Deutscher Soldaten auf dem Friedhof Ohlsdorf

- Standortschießplatz am Naturschutzgebiet Höltigbaum

- Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis in den Wallanlagen

- Gericht des Admirals der Kriegsmarinedienststelle Hamburg

- Gericht des kommandierenden Generals und Befehlshabers im Luftgau

- Kaserne in der Bundesstraße als Dienstsitz von Heeresgerichten

- Wehrmachtuntersuchungsgefängnis Altona

- Generalkommando der Wehrmacht in Hamburg

Gehzeit etwa 6 Minuten

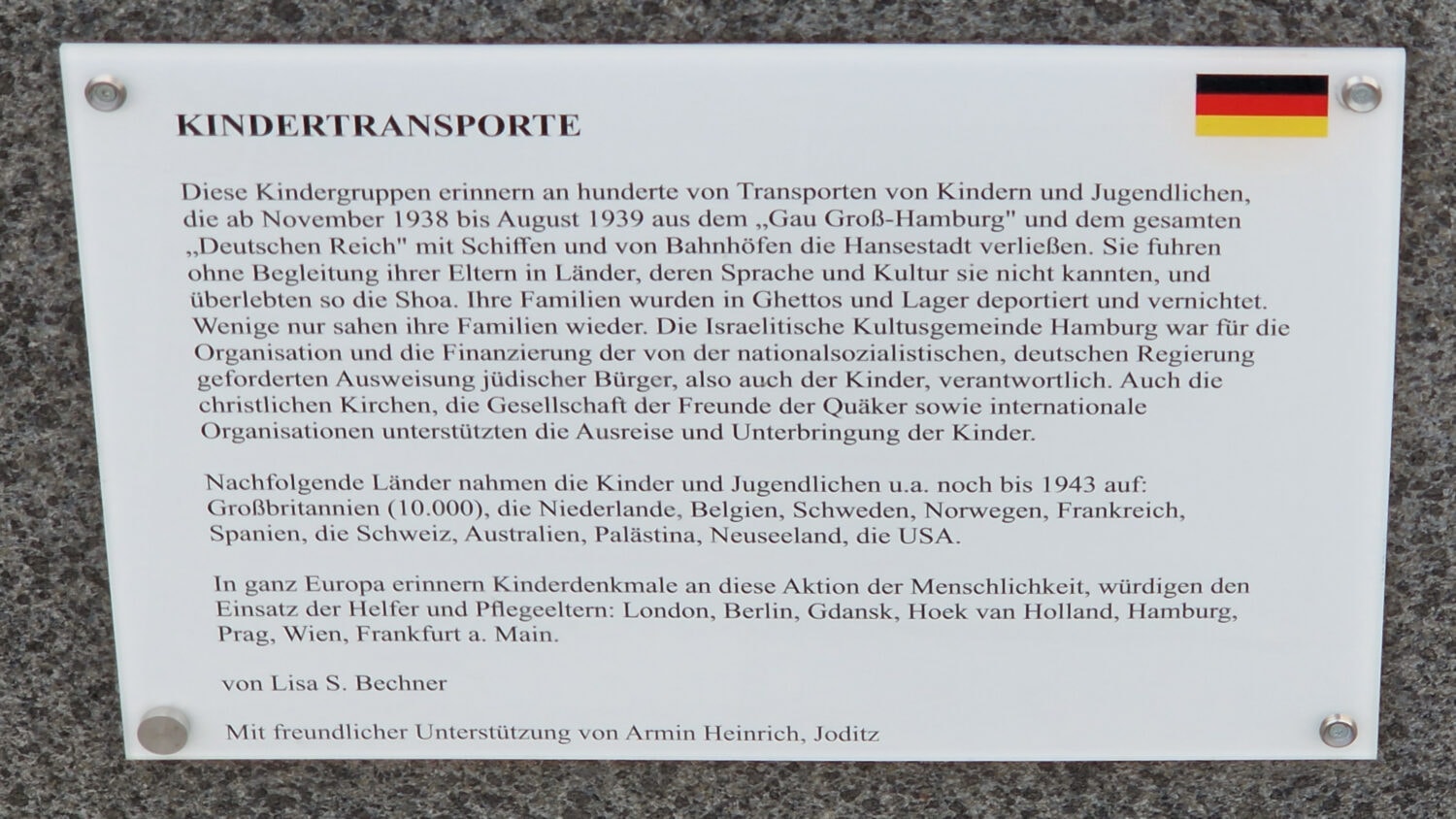

Denkmal „Kindertransport – Der letzte Abschied“

Dieses Denkmal wurde aus Spenden finanziert und durch Frank Meisler und Arie Ovadia entworfen. Ähnliche Orte des Gedenkens gibt es z. B. noch in Berlin, Hoek van Holland, London, Prag und Gdansk.

Was ich sehr spannend fand. Bei vielen Gedenkstätten, wo ich etwas länger verweilte, gingen die Menschen achtlos vorbei. An diesem Denkmal war ich bestimmt 20 Minuten und es sind mehrere Menschen stehen geblieben, um sich die Skulpturen anzuschauen.

Kindertransporte in der Vorkriegszeit

Am Bahnhof Dammtor auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz findet ihr das Denkmal. Dieses wurden 2015 dort aufgestellt. Dieser Ort erinnert mit seiner Bronzeskulptur an die Kindertransporte aus dem Nazi-Reich raus. In dem Jahr vor Kriegsbeginn wurden Tausende Kinder aus jüdischen Familien nach Großbritannien und andere Länder gebracht. Allein aus Hamburg wurden so mehr als 1.000 Kinderleben durch diese Transporte gerettet.

Viele Kinder haben im Verlauf des Krieges die ganze Familie verloren. Sie waren so die einzigen Familienmitglieder, die nicht von den Nazis getötet wurden.

Gehzeit etwa 20 Minuten

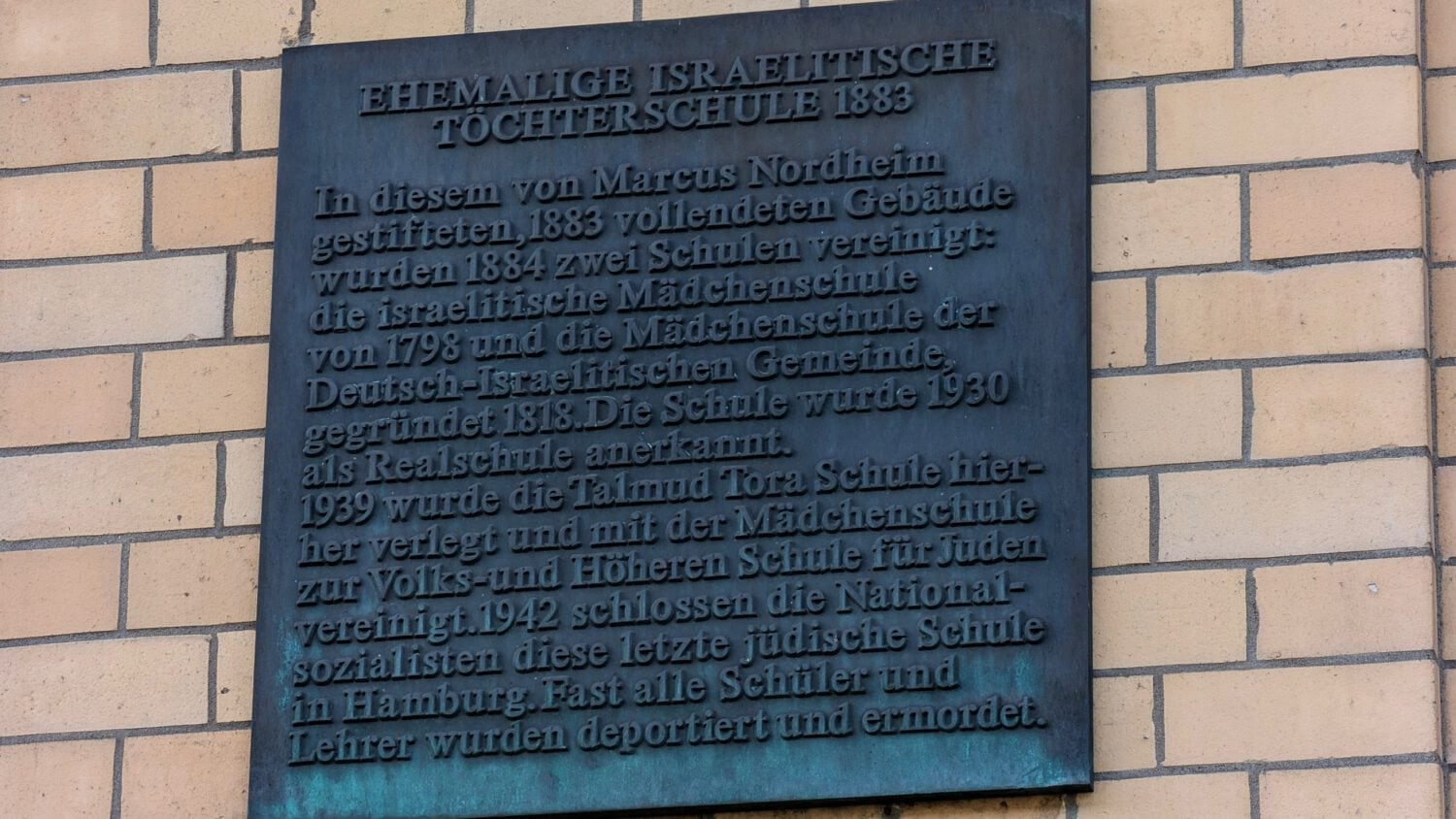

Gedenktafel für die ehemalige Israelitische Töchterschule

Die Israelitische Töchterschule entstand 1884 durch den Zusammenschluss von 2 jüdischen Mädchenschulen. Aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen, wurde die Töchterschule kontinuierlich vergrößert und ab 1924 in Grund-, Volks- und Realschule unterteilt. Mit der Machtübernahme der Nazis im Jahr 1933 sank die Schülerinnenzahl durch die Deportationen deutlich. Gleichzeitig wechselten viele jüdische Mädchen an diese Schule, nachdem sie aus anderen Einrichtungen ausgeschlossen wurden. Die Schule bot so gut es ging ein schützendes Umfeld für die Kinder. 1939 wurden die Schülerinnen der Israelitische Töchterschule mit der Talmud-Tora-Jungenschule zusammengelegt, was aber nach kurzer Zeit wieder rückgängig gemacht wurde.

Trotz Krieg lief der Schulunterricht zunächst weiter. Nach Beginn der Deportationen im Herbst 1941 schrumpfte die Schülerinnenzahl deutlich und ab Mai 1942 musste die Schule ihr Gebäude verlassen und der Unterricht für jüdische Kinder wurde verboten. Immer mehr Menschen wurden deportiert. Das Schulgebäude wurde in den letzten Kriegsjahren durch die Gestapo besetzt.

Nach dem Krieg wurde das Gebäude zunächst als Sprachheilschule genutzt und 1981 unter Denkmalschutz gestellt. Dieses Haus entwickelte sich in den 1980er-Jahren zu einer Gedenk- und Bildungsstätte. Heute finden dort Veranstaltungen zur jüdischen Geschichte statt. Es gibt auch eine Dauerausstellung und eine Stadtführungen. Seit 1998 trägt das Gebäude den Namen von Dr. Alberto Jonas, einem ehemaligen Schuldirektor.

Gehzeit etwa 17 Minuten

FC St. Pauli Gedenkstätten am Millerntor

Am Millerntor findet ihr die FC St. Pauli Gedenkstätte zur Erinnerung an die gefallenen Vereinsmitglieder während des ersten und zweiten Weltkrieges. Ihr findet diese Gedenkstätte auf dem Harald-Stender-Platz (auch als Südkurvenvorplatz bekannt), der direkt vor der Südtribüne gegenüber des Kartencenters zu finden ist. Ihr könnt es quasi nicht übersehen.

FC St. Pauli Gedenkstätte am Millerntor

Diese 2004 errichtete Gedenkstätte besteht unter anderem aus einem großen Gedenkstein mit der Inschrift:

Dem Gedenken unserer Gefallenen, 1914-1918, 1939-1945.

An dieser Stelle wird allen Vereinsmitgliedern, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallen sind, gedacht. Direkt daneben gibt es noch eine Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus. Der Text auf der Tafel lautet:

Zum Gedenken an die Mitglieder und Fans des FC St. Pauli, die während der Jahre 1933 bis 1945 durch die Nazi-Diktatur verfolgt oder ermordet wurden.

Erweiterung der Gedenkstätte im Jahr 2008

2008 wurde die Gedenkstätte durch einen Gedenkstein für die Vereinsmitglieder Paul und Otto Lang erweitert. Die beiden legten ihrer Zeit den Grundstein für die Gründung der Rugby-Abteilung des Vereins. Diese Abteilung arbeitet noch bis heute wirklich sehr erfolgreich im Frauen- und Herren-Rugby.

Den Besuch dieser Gedenkstätte könnt ihr auch sehr gut mit einer Stadionbesichtigung des Millerntors oder einem Heimspiel des FC St. Pauli kombinieren.

Fazit zu diesem Gedenktstätten-Spaziergang auf St. Pauli

Der Spaziergang dauert rund 2,5 bis 3 Stunden und vermittelt euch die Geschichten vieler Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Die Tour führt weite Teile durch Grünanlagen und ist somit nicht nur informativ, sondern auch wirklich schön!

Welche dieser Orte des Gedenkens habt ihr euch bereits angeschaut und was ist euer Eindruck gewesen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare!

Schreibe einen Kommentar