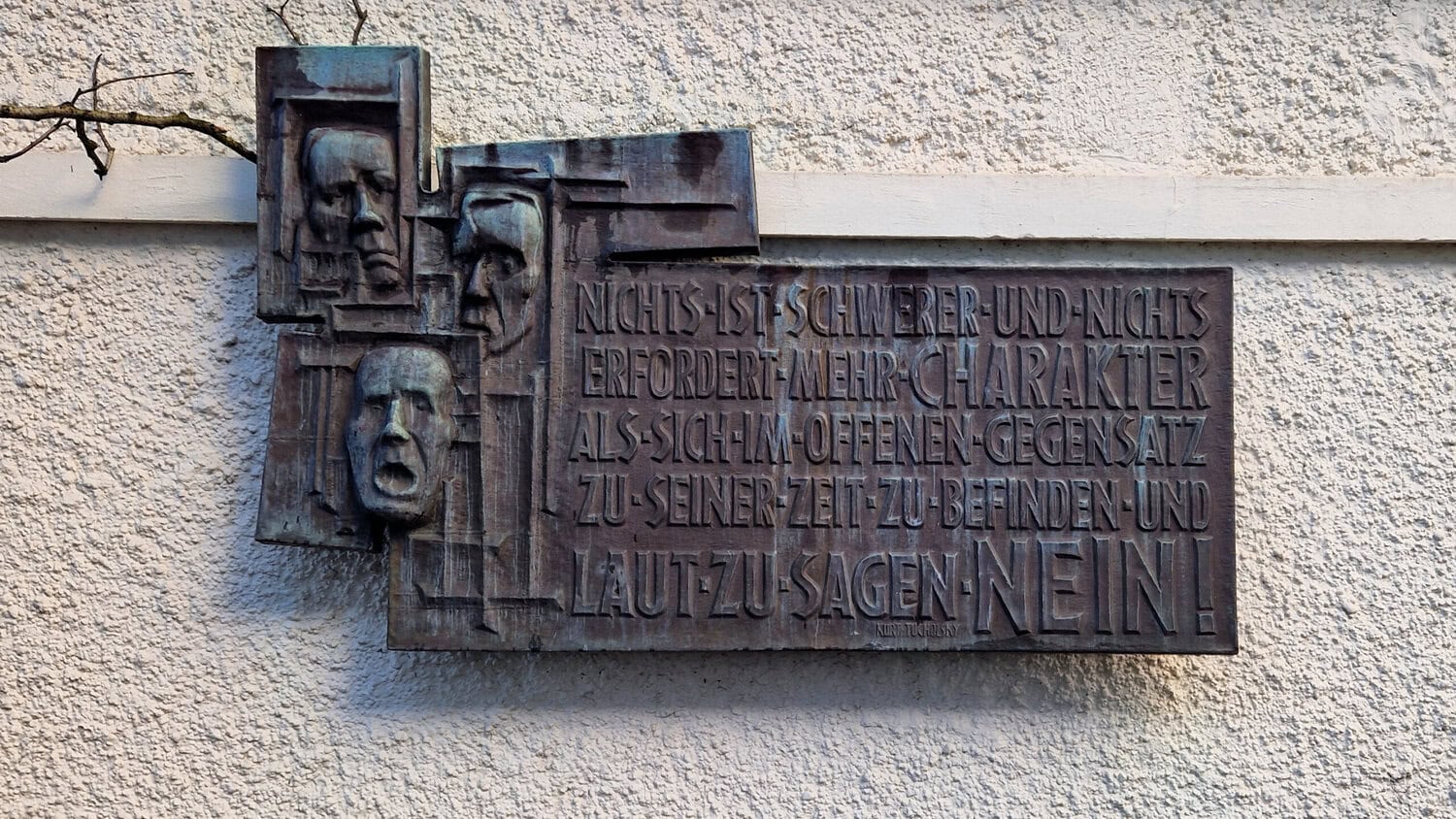

Ich bin in Bremen spazieren gewesen und habe dabei mehrere Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus besucht. Die Tour startet und endet am Bremer Hauptbahnhof und dauert etwa 3-4 Stunden.

Vom Bahnhof Bremen geht ihr etwa 20 Minuten zu der ersten Gedenkstätte in der Wallanlage von Bremen.

Seiteninhalt

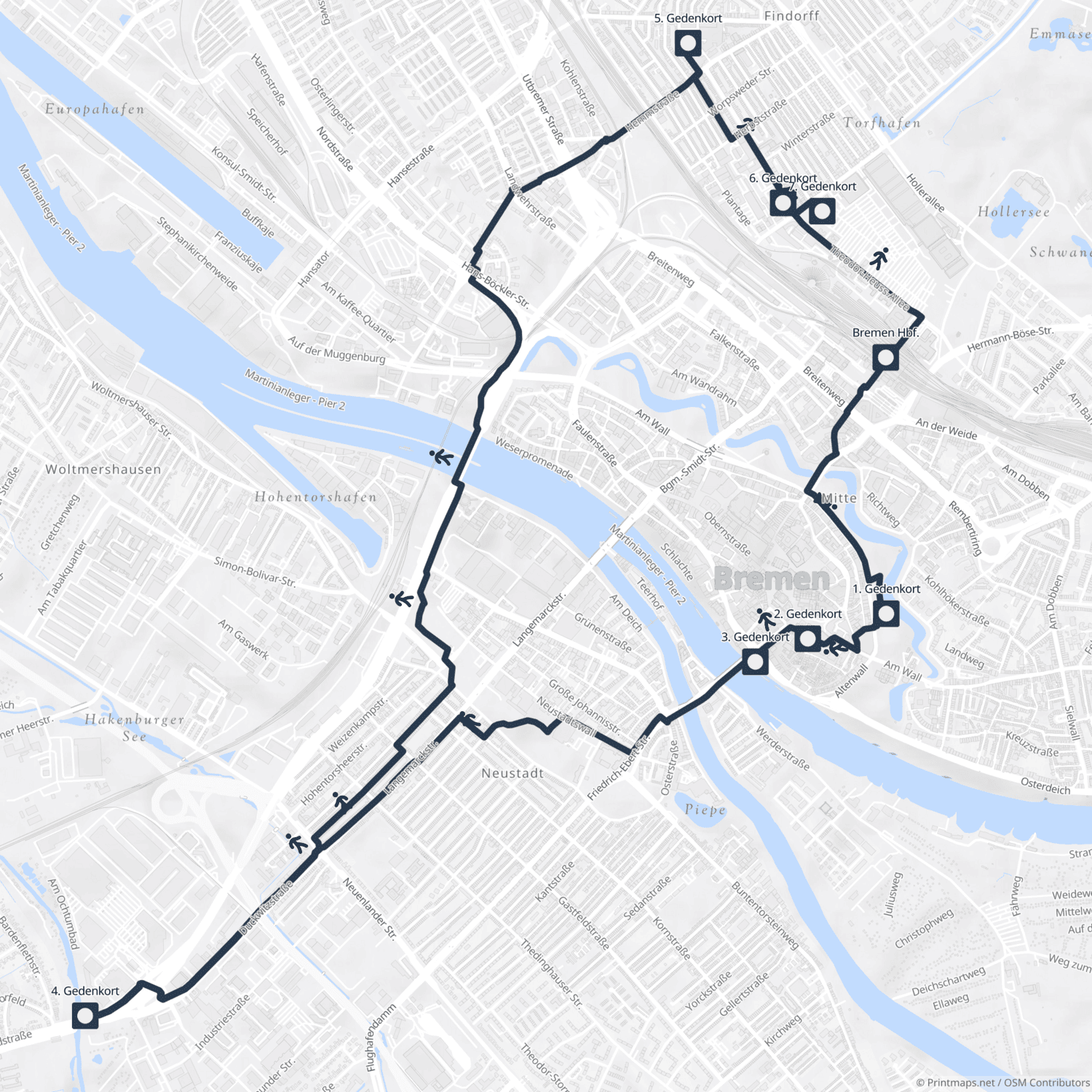

Lidice-Mahnmal in Bremer Wallanlagen

Lidice, eine kleine tschechoslowakische Gemeinde, geriet am 10. Juni 1942 in den Fokus der Nazis als Vergeltungsmaßnahme für das Attentat auf Reinhard Heydrich, einen hochrangigen SS-Offizier und Reichsprotektor von Böhmen und Mähren.

Am 10. Juni 1942 durchsuchten deutsche Polizeibataillone das Dorf Lidice. Männer wurden überwiegend direkt erschossen, Frauen und Kinder wurden deportiert. Lidice wurde dem Erdboden gleichgemacht, Häuser wurden niedergebrannt und der Name Lidice wurde von der Landkarten gestrichen. Das Ausmaß der Zerstörung und das Leid der Bevölkerung war entsetzlich. Die Vergeltungsmaßnahme startete aufgrund der Annahmen, dass die Bewohner von Lidice den Heydrich-Attentätern Unterschlupf gewährt haben. Dieses erwies sich im Nachhinein als falsche Annahme.

Über 300 Männer wurden in Massengräbern erschossen, während die Frauen nach Ravensbrück und Auschwitz deportiert wurden. Die Nazis teilten die Kinder auf verschiedene Lager auf und ermordeten diese dann. Einige „eindeutschungsfähige“ Kinder wurden in nationalsozialistische Familien gebracht und adoptiert. Der Angriff auf Lidice ist zu einem Symbol für die Brutalität und Unmenschlichkeit des nationalsozialistischen Regimes geworden.

Reaktion und Wiederaufbau

Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Entsetzen auf das Lidice-Massaker. Ein paar Städte oder Stadtteile auf dieser Welt (z. B. in den USA, Panama, Brasilien, Mexiko, Venezuela, Peru, Kuba, Israel) haben sich in Lidice umbenannt und somit Solidarität bekundet. Auch heute heißen diese Orte noch so.

Das ursprüngliche Dorf wurde nach dem Krieg nicht an der gleichen Stelle wieder aufgebaut. Stattdessen hat man an diesem Ort eine Gedenkstätte und ein Museum eingerichtet. Lidice wurde etwa 300 Meter entfernt neu aufgebaut.

Das Lidice Mahnmal in Bremen

Die Vernichtung von Lidice steht als mahnendes Beispiel für die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und die Notwendigkeit, die Erinnerung an solche Ereignisse zu bewahren, um auch künftige Generationen vor Hass, Diskriminierung und Gewalt zu warnen.

Seit den 80er-Jahren pflegt Bremen intensive Beziehungen zu Lidice, die unter anderem zur Umbenennung der Jugendbildungsstätte St. Magnus in LidiceHaus führten. Im Jahr 1989 schuf der Bremer Künstler Jürgen Waller das Lidice Mahnmal. Dieses besteht aus verkohlten Mauer- und Holzresten, die sich neben der Bronze-Figur „Jüngling“ vom Künstler Herbert Kubica befinden.

Ursprünglich sollte diese Jüngling-Figur von den Nazis den Gefallenen des Freikorps Caspari und der Division Gerstenberg gewidmet werden. Die Skulptur wurde 1936 in Bremen an der Liebfrauenkirche aufgestellt. Nach einer Einlagerung während des Zweiten Weltkriegs in der Kunsthalle wurde er 1951 in den Wall-Anlagen aufgestellt, allerdings ohne Sockel und Siegerkranz.

Jürgen Waller zeigt mit seiner Installation den Weg von der Zerstörung durch die Freikorps bis zur Vernichtung von Lidice durch die Nazis. Das Freikorps Caspari wurde im Januar 1934 in die SA-Reserve II übernommen. Bereits zuvor hatte Walter Caspari bedeutende Funktionen in der Bremer Polizei inne. Als Kommandeur trug er maßgeblich zur Ausbildung der Bremer Polizeibataillone bei, die später eine unrühmliche Rolle bei den Deportationen und der Ermordung zahlreicher europäischer Juden spielten.

Gehzeit etwa 10 Minuten

Mahnmal für die Opfer der Reichskristallnacht in Bremen

Dieses findet ihr ganz in der Nähe von der Haltestelle Domsheide in der Dechanatstraße 9. Das Mahnmal, welches bei Google Maps nur als „Juden Denkmal“ gelistet ist, besteht aus einem massiven schwarzen Gebilde aus Beton. Es wurde von Hans D. Voss entworfen und steht seit 1982 an dem Gebäude Landherrnamt.

Das Mahnmal befindet sich ganz in der Nähe des Ortes, an dem damals die Synagoge in Brand gesteckt wurde. Es gibt eine Inschrift für die während der Reichskristallnacht getöteten 5 Juden an diesen Ort. Hier werden die Opfer des Nationalsozialismus auch namentlich genannt.

UNSERE JÜDISCHEN MITBÜRGER

MARTHA GOLDBERG

DR. ADOLF GOLDBERG

HEINRICH ROSENBLUM

LEOPOLD SINASOHN

SELMA SWINITZKI

WURDEN IN DIESER STADT IN DER

NACHT VOM 9. ZUM 10.11.1938 ERMORDET

Für alle, die gerade nicht so genau wissen, was in der Reichskristallnacht vorgefallen ist, habe ich dieses nachfolgend kurz zusammengefasst.

Was ist in der Reichskristallnacht passiert?

Die Reichskristallnacht, auch als Novemberpogrome 1938 bekannt, ereignete sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 im nationalsozialistischen Deutschland. Dies war eine systematische Gewaltaktion gegen Juden, bei der Synagogen angezündet und jüdische Geschäfte zerstört sowie geplündert wurden. Zahlreiche jüdische Bürger sind dabei misshandelt, verhaftet oder getötet worden. Der Name „Reichskristallnacht“ leitet sich von den Glassplittern ab, die durch die Zerstörung von Scheiben jüdischer Wohnungen, Häuser und Läden in den Straßen verstreut wurden. Dieser traurige Vorfall markierte einen dramatischen Wendepunkt im zunehmenden staatlichen Antisemitismus und war ein frühes Zeichen für die systematische Verfolgung der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten.

Gehzeit etwa 5 Minuten

Arisierungs-Mahnmal

Ich war anschließend am Arisierungs-Mahnmal in Bremen an der Weserpromenade. Hier erfahrt ihr die interessanten Hintergründe zu diesem Ort des Erinnerns.

Woran erinnert das Arisierungs-Mahnmal in Bremen?

Das Mahnmal erinnert an den systematischen Raub an dem jüdischen Volk durch die Nationalsozialisten. Damit soll die wirtschaftliche Bedeutung des Holocausts aufgezeigt werden. Auch Unternehmen aus der Hansestadt Bremen waren an diesen Enteignungen, dem Transporten und der Weiterverwertung beteiligt und profitierten entsprechend davon.

Wie ist die Idee zu diesem Mahnmal entstanden?

Die Idee kam Henning Bleyl beim 125-jährigen Firmenjubiläum des Logistikkonzerns Kühne und Nagel. Der Logistikkonzern war früher auch in die Transporte von Raubgut involviert. Dieses dunkle Kapitel der Firmengeschichte wurde auf dieser Veranstaltung allerdings nicht thematisiert.

Als Kühne und Nagel dann seinen Stammsitz in Bremen neu bauen wollte und sich um öffentliche Flächen bemühte, hat der Journalist zusammen mit der taz eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um 4 Quadratmeter vor der neuen Firmenzentrale zu kaufen. Kühne und Nagel bekam den Zuschlag für die Fläche. Aber die Stadt hat entschlossen, das Mahnmal an einem anderen Ort zu errichten. Einen interessanten Artikel dazu findet ihr hier: Vier Quadratmeter Wahrheit

Das Mahnmal an der Weser

Das Arisierungs-Mahnmal von Evin Oettingshausen wurde im September 2023 eröffnet und ist thematisch einzigartig. Bisher gab es scheinbar kein Mahnmal, welches speziell das Thema Enteignung von Juden behandelt. Der Standort an der Weser ist passend, da an diesem Ort die Schiffe mit dem Raubgut aus den besetzten Ländern ankamen.

Oben an der Straße ist ein großes Fenster im Boden, welches keinen klaren Blick auf den 6 Meter tiefen Schacht gibt. Dadurch lässt sich nur erahnen, was sich in diesem befindet. Das soll ein Symbol für die große Geschichtslücke zu diesem Thema sein, welche bis heute noch vorhanden ist. Von der Weserpromenade könnt ihr durch 2 Fenster in diesen Schacht schauen und seht da Reliefs als Beispiele für das Raubgut.

Das Mahnmal findet ihr an der Wilhelm-Kaisen-Brücke Ecke Martinistraße. Die Baukosten betrugen rund 500.000 Euro und wurde nicht nur durch die Stadt getragen. Damals profitierten neben dem Staat auch Privatmenschen und Firmen von den Enteignungen. Entsprechend haben sich Privatpersonen mit 62.000 Euro Spenden an dem Bau beteiligt. Auch der Verein der Bremer Spediteure, Kühne und Nagel ist da Mitglied, hat sich an den Kosten beteiligt.

Gehzeit etwa 54 Minuten

Zur nächsten Station ist es ja doch recht weit mit knapp einer Stunde Gehzeit. Ihr könnt auch die Straßenbahn von der Station „Domsheide“ zur Station „Bardenflethstraße“ nehmen.

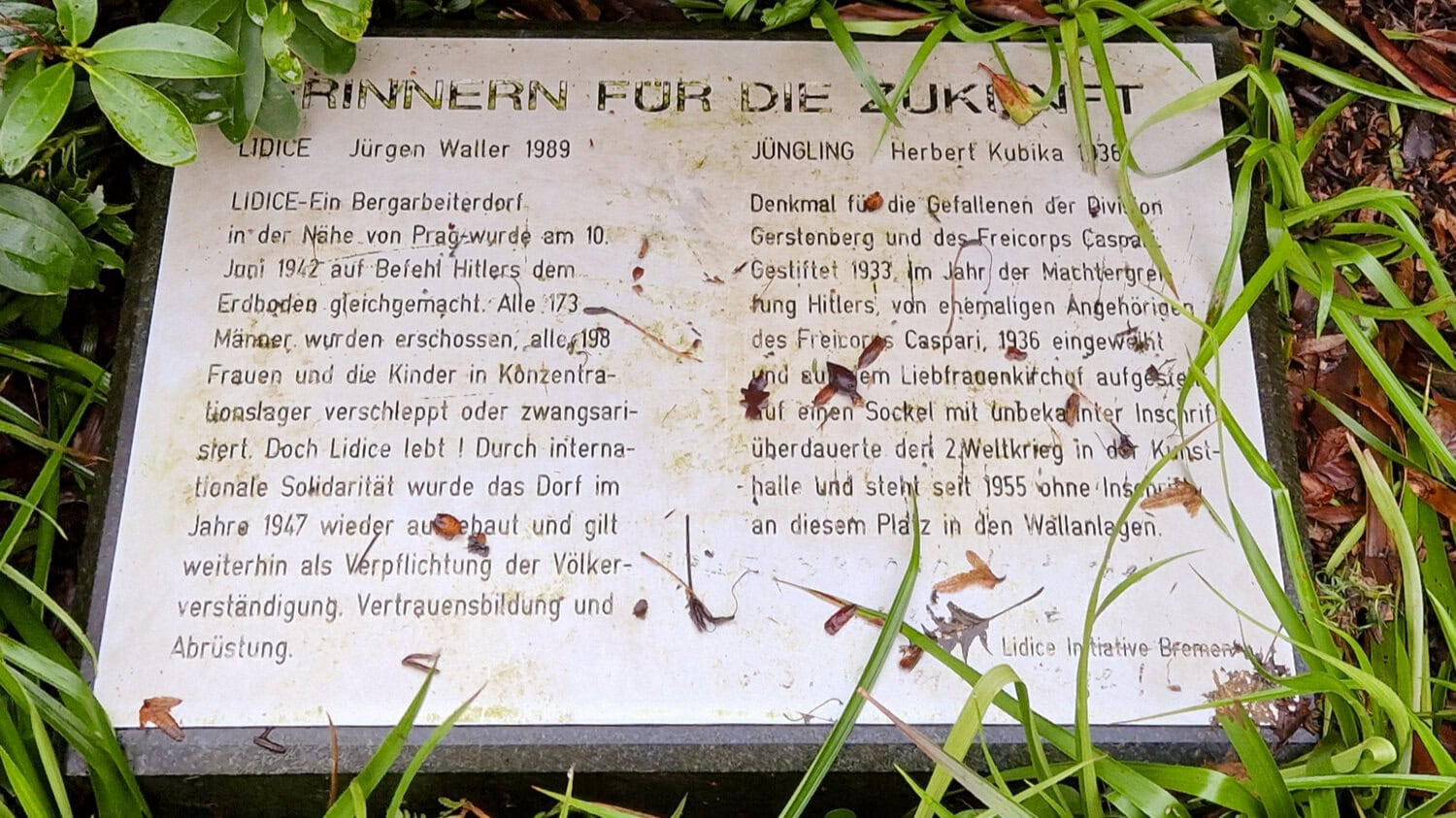

Gedenkstätte Sowjetische Kriegsgefangene

Am Grollander Ochtum, einem kleinen Bach im Süden von Bremen, findet ihr eine Gedenktafel für sowjetische Kriegsgefangene in Bremen.

An der Gedenktafel gibt es eine Sitzbank auf dem Ochtumdeich, auf der ihr mit bestem Blick auf das Wasser eine kleine Pause einlegen könnt, um euch die Gedenktafel genauer anzuschauen. Die Straßenbahnstation Bardenflethstraße befindet sich hier auch nur wenige Meter von entfernt und auf dem Deich könnt ihr Richtung Flughafen oder zum Fluss Ochtum spazieren. Auch gibt es einen kleinen Bootsanleger, sodass ihr diese Gedenkstätte auch in eure Paddeltour einbinden könnt.

Hier in der Nähe in der Duckwitzstraße wurden während des Zweiten Weltkriegs über 200 sowjetische Kriegsgefangene in Bremen eingesperrt und als Zwangsarbeiter für die Rüstungsindustrie in den Francke Werken eingesetzt. Die Francke Werke produzierten Munition und Granaten und hatten eine Werkstatt für die Reparatur von Flugzeugmotoren. Zu den Aufgaben der Kriegsgefangenen gehörten auch die Sortierung von Müll sowie die Herstellungen von Schweinefutter.

Die ersten Menschen kamen am 03.12.1941 in diesem Lager für sowjetische Kriegsgefangene an. Ein zweites Lager für 50 Kriegsgefangene wurde direkt hinter den Francke Werken aufgebaut. Nach nur 3 Monaten wurden die Lager aber wieder aufgelöst, als sich eine Fleckfieberepidemie unter den Gefangenen ausbreitete. Die Menschen wurden in das Lager Wietzendorf transportiert.

Viele Menschen starben in diesen beiden Lagern aufgrund der unmenschlichen Bedingungen, welche die Nationalsozialisten dort bewusst in Kauf genommen haben.

Gehzeit etwa 85 Minuten

Auch hier ist die Strecke sehr weit, aber es gibt hier auch die Option wieder in die Straßenbahn zu steigen und zur „Domsheide“ zurückzukehren und dann einen Teil zur nächsten Gedenkstätte durch die Altstadt von Bremen zu spazieren.

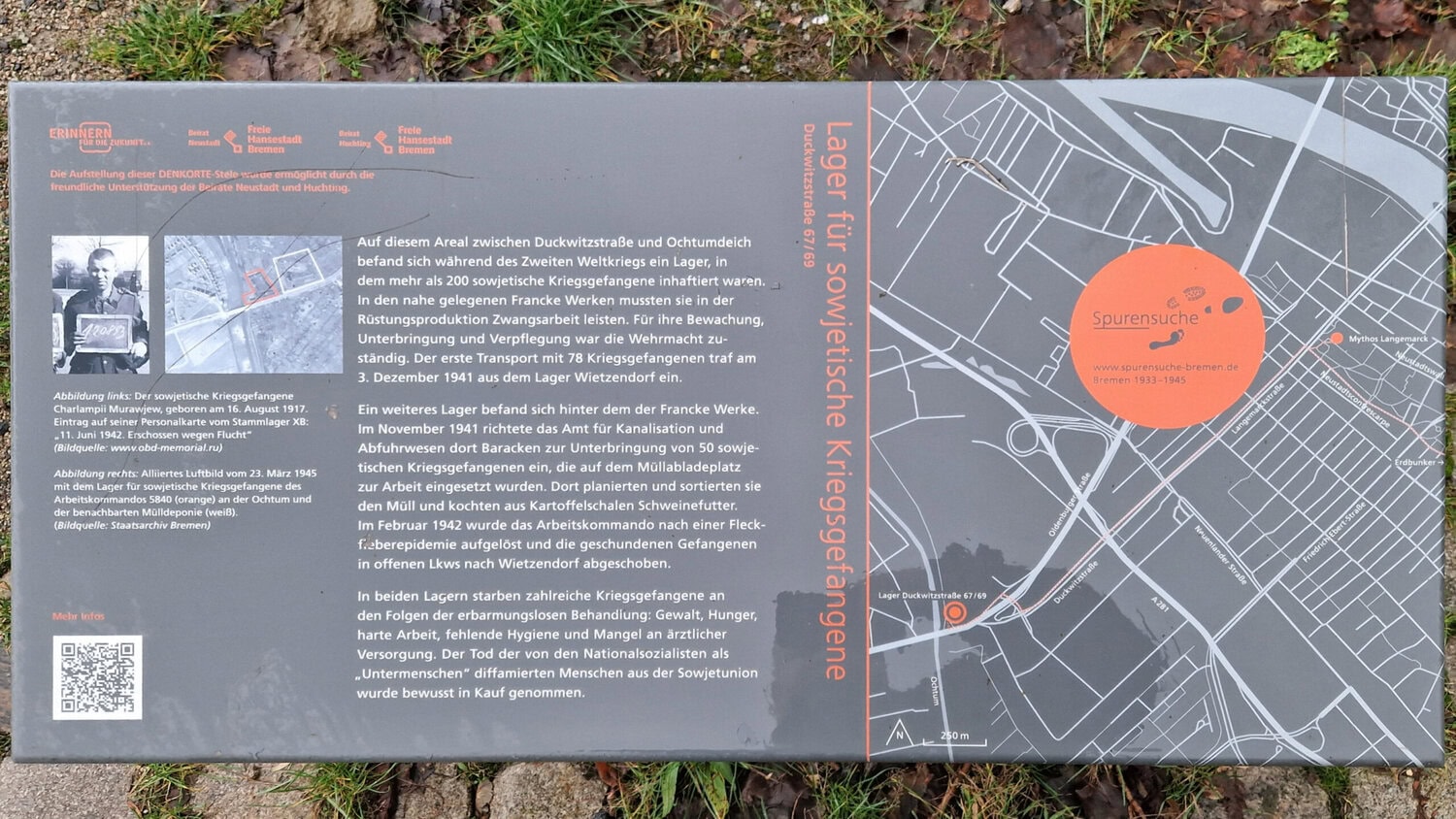

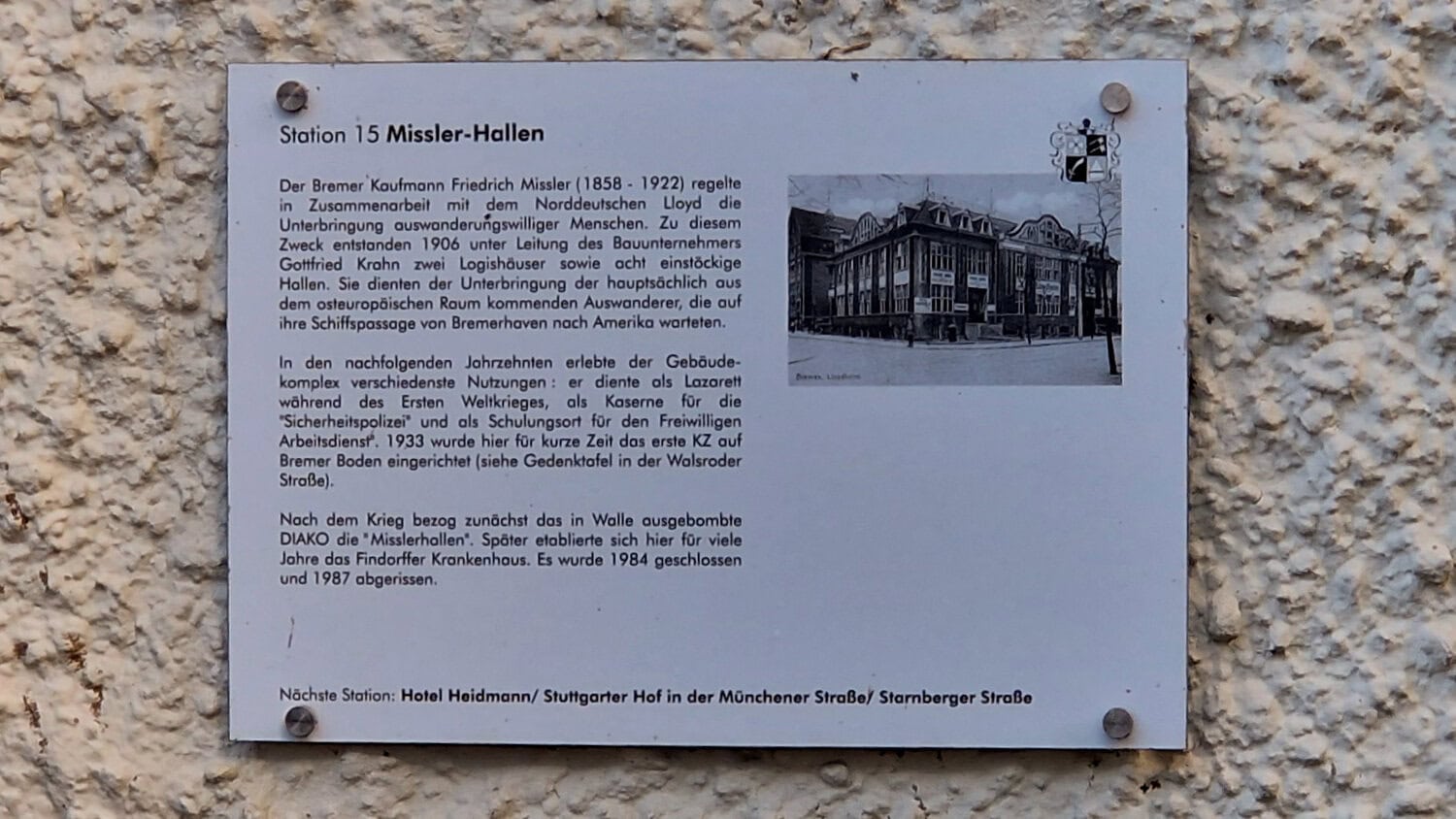

Gedenktafel für Häftlinge des KZ-Missler

Die Gedenktafel wurde von Fritz Stein erschaffen und befindet sich seit 1983 an dem Gebäude eines Senioren- und Pflegeheims in der Walsroder Straße 7. Diese erinnert an die Opfer des Konzentrationslagers Missler in Bremen. Die Gedenktafel, welche direkt neben dem ehemaligen Eingang des Konzentrationslagers angebracht ist, zeigt eine Darstellung von drei gequälten Gesichtern und trägt ein Zitat von Kurt Tucholsky.

Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen NEIN!

Kurt Tucholsky

Zudem befindet sich an diesem Gedenkort noch eine Bodenplatte sowie eine Informationstafel, welche über das KZ Missler informieren.

Das KZ Missler in Bremen

Das Konzentrationslager Missler wurde Ende März 1933 auf Anweisung des Innensenators und SA-Sturmbannführers Theodor Laue in den ehemaligen Auswandererhallen errichtet. Unter der Leitung des SS-Hauptsturmführers Otto Löblich wurden anfangs etwa 159 Häftlinge, hauptsächlich verfolgte Kommunisten und Sozialdemokraten, in die sogenannte Schutzhaft genommen. Später stieg die Anzahl der Inhaftierten auf bis zu 300 Menschen an.

Am 11. Juli 1933 entschied der Polizeisenator, das KZ Missler aufzulösen. Da das Konzentrationslager mitten in einem Wohngebiet lag, blieb das Leid der Insassen nicht vor den Anwohnern verborgen. Es gab sogar Bilder von Inhaftierten in der Bremer Bevölkerung. Daher galt dieser Standort als unhaltbar. Die Häftlinge wurden mit einem Binnenkahn auf andere Lager verteilt.

Nach den Ereignissen der Reichspogromnacht in Bremen am 9. November 1938 dienten die Missler-Hallen erneut der SA, um kurzzeitig die inhaftierten jüdischen Männer und Frauen dort zwischenzulagern. Am 11. November wurden die Männer in das Gefängnis nach Oslebshausen gebracht, während die Frauen wieder freigelassen wurden.

Gehzeit etwa 15 Minuten

Wandbild „Den Gegnern und Opfern des Faschismus“

Im Jahr 1984 wurde das Wandbild „Den Gegnern und Opfern des Faschismus“ in der Admiralstraße 8 in Bremen geschaffen. Seit 2016 steht dieses Wandbild unter Denkmalschutz.

Das imposante Wandbild hat die Maßen von 23 m × 19 m und befindet sich an dem Luftschutzbunker F 6 aus dem Zweiten Weltkrieg. Jürgen Waller hat das Bild und Eckhard Jung die Schriften geschaffen. Das Landesamt für Denkmalpflege Bremen bezeichnet es als das herausragendste Wandbild in Bremen. Das Wandbild befindet sich in unmittelbarer Nähe zum ersten Bremer KZ, des ehemaligen KZ Missler.

In verschiedenen Szenen erzählt das Gemälde von den Aktivitäten, Verfolgungen und Ermordungen von Widerstandskämpfern sowie von Menschen, die aus rassistischen Motiven verfolgt, interniert und getötet wurden. Über die gesamte Breite der Bunkerfront erstreckt sich in großen Buchstaben die Inschrift: „Den Gegnern und Opfern des Faschismus“. Als Rahmen des Wandbilds sind seitlich und unten dem Bild die Namen von Menschen aufgeführt, die aus politischen, rassistischen oder anderen Gründen in den Bremer Konzentrationslagern inhaftiert, misshandelt und oft auch ermordet wurden.

Gehzeit etwa 3 Minuten

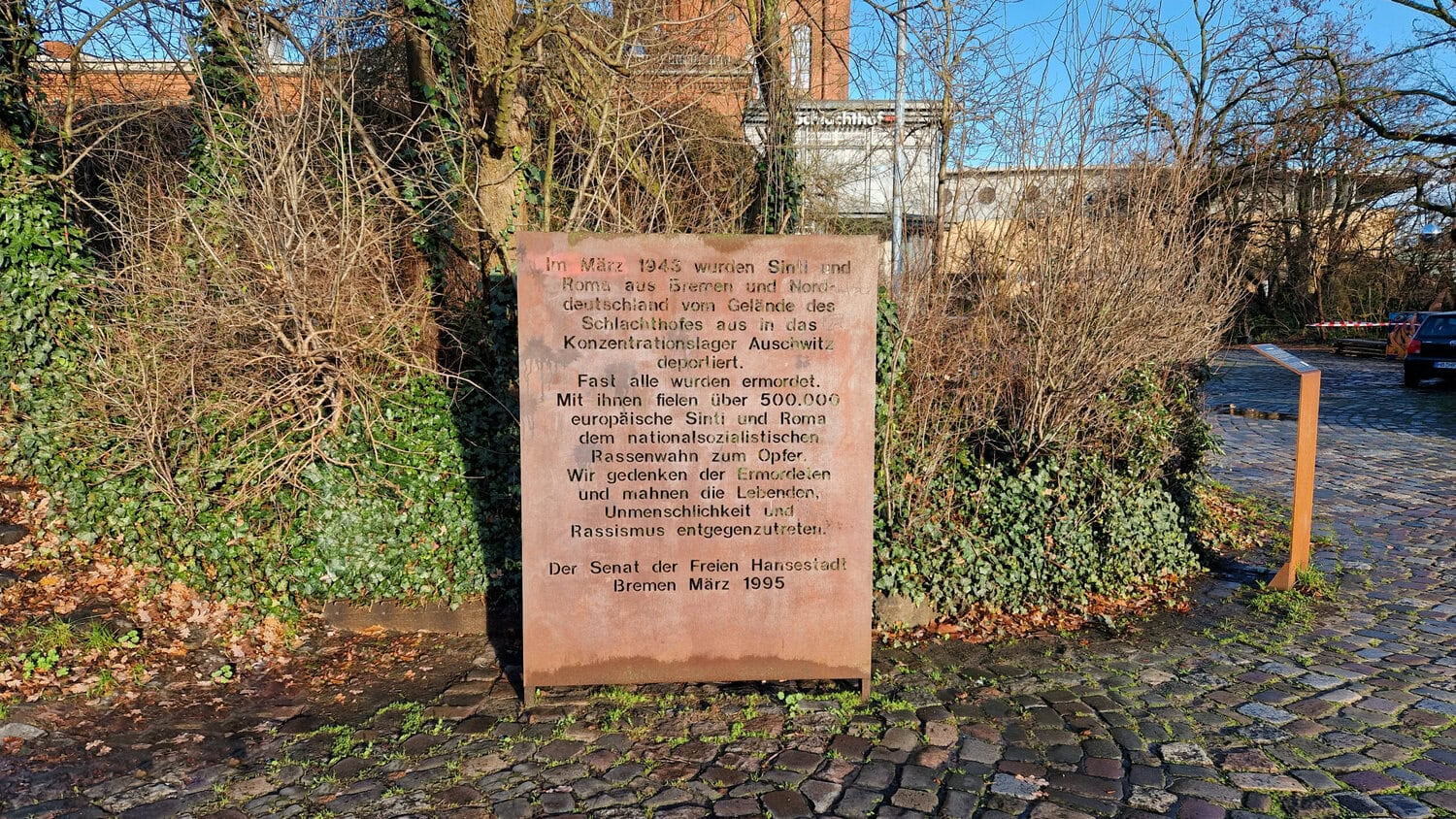

Sinti und Roma Gedenkstätte

Auf dem Gelände des heutigen Kulturzentrum Schlachthof befindet sich eine Gedenkstätte für deportierte und ermordete Sinti und Roma. Von diesem Ort wurden im März 1943 Sinti und Roma aus Nordwestdeutschland in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert und sind dort dann überwiegend ermordet worden. Allein aus dem Weser-Ems-Gebiet wurden hier rund 300 Sinti und Roma mehrere Tage festgehalten, bevor diese dann in den Tod geschickt wurden.

Die Bedingungen im Schlachthof sollen unerträglich gewesen sein. Es war viel zu kalt, es gab keine Betten und die Menschen mussten ohne Wolldecken auskommen. Die Betroffenen versorgten sich notdürftig selbst. Die Bedingungen waren unmenschlich.

An diesem Ort wird den Opfern des nationalsozialistischen Rassenwahns gedacht und zur Bekämpfung von Rassismus aufgerufen. Ihr findet die Gedenkstätte in der Findorffstraße 51 in Bremen. Die Buslinie 24 hält in Sichtweite an der Haltestelle Theodor-Heuss-Allee.

Familie-Schwarz-Platz

Um die Ecke auf dem Gelände des Kulturzentrum Schlachthof findet ihr auch noch den Familie-Schwarz-Platz. Hier steht eine Gedenktafel, welche die Geschichte der Familie Schwarz erzählt, die 1928 nach Bremen kamen und am 8. März 1943 aufgrund der Sinti-Zugehörigkeit deportiert wurden. Lediglich eine Tochter überlebte den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma.

Von dieser Gedenkstätte braucht ihr noch etwa 10 Minuten zum Bremer Hauptbahnhof zurück und da endet dann dieser Gedenkstätten-Spaziergang durch Bremen.

Fazit zu meinem Gedenkstättenspaziergang in Bremen

Neben den Gedenkstätten gibt es auf der Tour auch viele weitere schöne Orte zu entdecken. Besonders nördlich der Weser. Daher ist das auf jedem Fall ein Spaziergang, welcher sich gut durch klassische Sightseeing-Stationen erweitert lässt. In Bremen gibt es noch weitere Gedenkstätten, welche ich zu einem späteren Zeitpunkt sicher noch besuchen und vorstellen werde.

Habt ihr schon eine dieser Stationen besucht, und wenn ja, wie war euer Eindruck dabei? Schreibt es mir gerne in die Kommentare!

Schreibe einen Kommentar