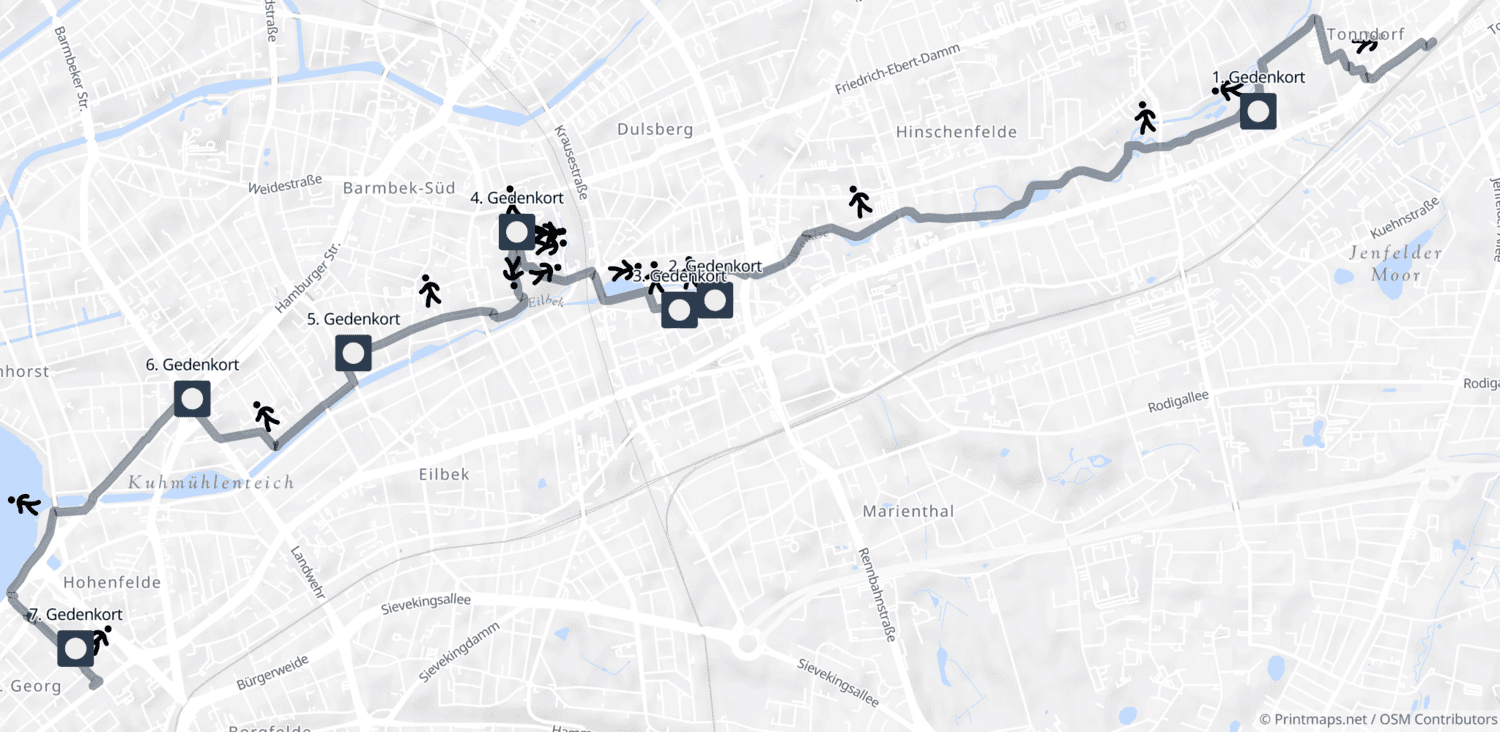

Ich habe einen Gedenkstätten-Spaziergang vom Bahnhof Tonndorf bis zur U-Bahn Lohmühlenstraße gemacht. Dabei habe ich zahlreiche Orte der Erinnerung besucht. Hier erzähle ich euch mehr darüber.

Seiteninhalt

Gedenkstätte KZ-Außenlager Wandsbek (Drägerwerk)

In Wandsbek gibt es eine Gedenkanlage, welche an die Opfer des KZ-Außenlager Wandsbek gedenkt. Ich habe diese an der Ahrensburger Straße 162 / An der Rahlau besucht.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs riss man die Baracken ab und baute hier Produktionshallen. Seit Mai 1988 steht an dem Ort eine Erinnerungstafel. 2004 wandelte sich das Gewerbegebiet in ein Wohngebiet und es wurde eine Gedenkanlage eingerichtet. Dafür setzte man die noch bestehenden Zaunpfähle ein und stellte einen Wäschetrog aus dem KZ-Außenlager auf.

Nur 3 Jahre später wurde öffentlich Kritik an der Gestaltung der Gedenkanlage laut. Außerdem ist der Ort nicht öffentlich zugänglich. Beim Bebauungsplan versäumte die Stadt, dieses vorzuschreiben.

Inzwischen gibt es eine weitere Gedenkstätte neben der bereits existierenden. Diese sind durch einen Zaun voneinander getrennt. Die neue Anlage wurde im Mai 2010 im Beisein von 3 ehemalig inhaftierten Frauen eingeweiht. Kurz vor der Eröffnung wurde die neue Gedenkstätte mit Hakenkreuzen beschmiert und auch beschädigt.

Ende Oktober 2010 gestalteten Schüler des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums eine Erweiterung des Mahnmals. Das Mahnmal der Schüler stellt nun den Mittelpunkt der Gedenkanlage dar. Es handelt sich um 2 ineinander verschlungene und mit Ketten umwickelte Steinwinkel. Auf Glastafeln drum herum sind die Namen der Opfer aufgeführt. Die Schüler wurden 2011 für ihr Engagement mit dem Bertini-Preis ausgezeichnet.

Die Geschichte des KZ-Außenlager Hamburg-Wandsbek

Das Außenlager vom KZ Neuengamme bestand von Sommer 1944 bis Mai 1945 in Hamburg-Tonndorf. Hier kamen mehr als 500 Frauen unter, welche Zwangsarbeit leisten mussten. Bevor das Außenlager 1944 für die weiblichen Häftlinge ausgebaut wurde, gab es hier bereits seit 2 Jahren ein Lager für 200 Ostarbeiterinnen.

Während der Zeit als Außenlager für das KZ Neuengamme gab es insgesamt 3 verschiedene Lagerleitungen. Dieses waren SS-Unterscharführer Johannes Heinrich Steenbock, SS-Untersturmführer Max Kirstein und zum Ende hin Friedrich Wilhelm Hinz.

Das Leben und Sterben im KZ-Außenlager

Im Sommer 1944 wurden 500 Frauen aus dem KZ Ravensbrück in das Lager Wandsbek gebracht. Die Frauen waren nach Meinung der Nationalsozialisten politisch und kamen aus verschiedenen Nationen. Im Lager haben 20 Aufseherinnen die Gefangenen überwacht. Während der Zwangsarbeit wurden zur Überwachung bis zu 10 ehemalige Zollbeamte eingesetzt.

Die inhaftierten Frauen mussten abwechselnd in 12-Stunden-Schichten arbeiten. Dabei wurden die meisten in der Rüstungsproduktion eingesetzt. Im Frühjahr 1945 drosselte das NS-Regime die Produktion. Viele Zwangsarbeiterin wurden dann zum Trümmer wegräumen eingesetzt.

Im März 1945 gab es von den Drägerwerken Versuche mit inhaftierten Frauen. Die Verantwortlichen sperrten Frauen in mehrere Luftschutzbunker um zu erforschen, wie lange ein Mensch in einem gasdichten Bunker ohne Belüftung überlebt.

Viele Frauen starben durch schwere Misshandlungen. Mehrere KZ-Häftlinge ermordeten die Nazis bei Fluchtversuchen. Raja Ilinauk erhängten die Nazis im Lager Wandsbek, weil ihr eine Gussform runtergefallen ist. Das wurde ihr als Sabotage ausgelegt.

Die Räumung des KZ-Außenlager Wandsbek

Am 1. Mai 1945 brachte das Schwedische Rote Kreuz die meisten Frauen mit der Bahn von Altona in Sicherheit. Die restlichen weiblichen Häftlinge kamen in das KZ-Außenlager Hamburg-Eidelstedt, wo sie 4 Tage später durch die britische Armee befreit wurden.

Die Konsequenzen für die Verantwortlichen des Lager

1947 kam es zu einem Folgeprozess zum KZ-Neuengamme-Hauptprozess, in dem es um das Wandsbeker Lager ging. 3 Angeklagte wurden freigesprochen, u. a. auch der letzte Lagerleiter Friedrich Wilhelm Hinz. SS-Unterscharführer Johannes Heinrich Steenbock verurteilten die Briten zu 20 Jahren Gefängnis. Weitere Personen verurteilte man zu 5 Jahren Haft.

Gehzeit etwa 46 Minuten

Alter Jüdischer Friedhof Wandsbek

Hier findet Ihr einen Gedenkstein an der Königsreihe 63 in Wandsbek. Am Jüdischen Friedhof liegt ein Gedenkstein an den letzten Rabbiner in Wandsbek. Es handelt sich dabei im Simon Bamberger, welcher von 1871 bis 1961 lebte.

Geschichte von Simon Bamberger

Simon Simcha Bamberger ist am 21. Juli 1871 in Würzburg geboren am 13. April 1961 in Israel gestorben.

Das Leben vor dem Nationalsozialismus

Bamberger bekam sein Rabbinerdiplom im Jahr 1894 und arbeite dann erst einmal in Würzburg als Assistenz am Rabbinat. 1899 wurde er dann Rabbiner in Hohensalza. Dort heiratete er dann auch Bertha Cohn mit der er in den Folgejahren 3 Kinder bekam.

Im Juni 1902 wurde er Gemeinderabbiner in Wandsbek, wo sein Status zwischen integriert und ausgegrenzt häufiger wechselte. 1913 setzte er sich gegen Lehrer am Matthias-Claudius-Gymnasiums ein, die als Antisemiten bekannt waren.

Im ersten Weltkrieg musste er die Zählung der Juden übernehmen. Er galt insgesamt als Mensch, der sehr strikt die Sitten befolgt. Zu seinem 25. Dienstjubiläum 1927 gab es eine große Feier bei dem es viele lobende Worte für den Rabbiner Simon Bamberger gab.

Sein Leben während des Nationalsozialismus

Seit 1930 stand Bamberger offenen Antisemitismus gegenüber. So beschmierten die Nazis unter anderem sein Haus mit rassistischen Parolen. In diesem Jahr zog eine der 3 Kinder nach Palästina, die anderen beiden folgten 1935. Der Rabbi folgte ein Jahr später seinen Kindern, kehrte allerdings wieder nach Wandsbek zurück und erzählte seiner Gemeinde von dieser Reise.

Während einer Andacht in Wandsbek wurde Bamberger von den Nazis verhaftet und bis zum nächsten Morgen verhört, bevor er vorerst wieder freigelassen wurde. Die Gestapo nahm den Rabbi zu einem anderen Zeitpunkt nochmals in „Schutzhaft“, weil er den Vorsitz von der Henry-Jones-Loge übernommen hatte. Die Gestapo beschlagnahmte auch hebräische Bücher von Bamberger, die er erst nach vielen Monaten der Prüfung bekam. Das behinderte ihn in seinen Forschungen.

Er zog dann von Wandsbek nach Eimsbüttel, wo er das Museum für jüdische Volkskunde und die Gemeinde-Bibliothek leitete. 1938 wurde die Synagoge in Wandsbek von den Nazis geschlossen. Der Rabbi Bamberger ermutigte die dort lebenden Juden trotzdem die jüdische Kultur weiterzuleben.

1939 emigrierte Bamberger nach erniedrigenden Kontrollen wie seine Kinder nach Palästina. Hier kaufte er sich mit seiner Frau ein Haus. Seine Bibliothek in Hamburg wurde 1943 durch eine Bombe komplett zerstört.

Sein Leben nach dem Nationalsozialismus

Nach dem Zweiten Weltkrieg überlegte die Jüdische Gemeinde Hamburg die Grabstätten des Jüdischen Friedhofs Wandsbek auf den neuen Friedhof in der Jenfelder Straße umzubetten und haben Bamberger um seine Einschätzung dazu gebeten. Er empfahl von einer Umbettung abzusehen, da das Religionsgesetz die ewige Totenruhe vorschrieb. Trotzdem wurden einige Grabstätten nach Jenfeld verlegt, wenn auch deutlich weniger als ursprünglich geplant.

Der Rabbiner starb 1961 in Israel, woraufhin 1984 für Ihn ein Gedenkstein auf dem Jüdischen Friedhof Wandsbek errichtet wurde.

Geschichte alter Jüdischer Friedhof Wandsbek

Der Jüdische Friedhof Wandsbek wurde 1634 eingerichtet. Die erste Bestattung gab es 1675, die letzte 1881. Auf diesem Friedhof gibt es ungefähr 1.200 Gräber. 5 Jahre nach der letzten Bestattung schloss man diesen Friedhof. Während des Novemberpogroms brachen Nazis die Leichenhalle auf und beschädigten Grabsteine.

Seit 1960 steht der Jüdische Friedhof Wandsbek unter Denkmalschutz. Er ist für die Öffentlichkeit verschlossen aber von außen einsehbar. Heute sind hier noch rund 500 Grabstätten, die älteste ist von 1676.

Gehzeit etwa 4 Minuten

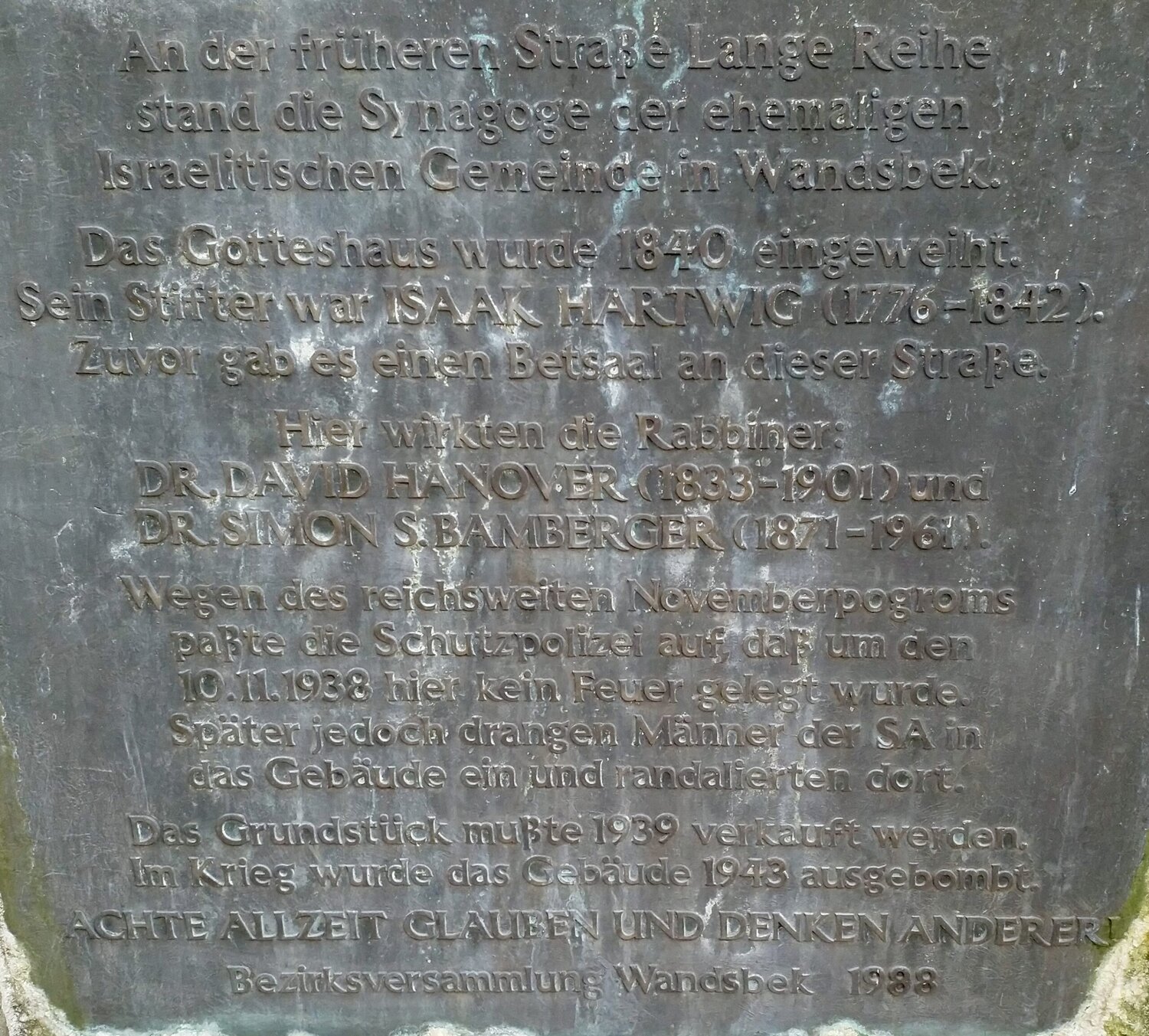

Gedenkstein für die ehemalige Wandsbeker Synagoge

Es handelt sich um den Gedenkstein für die durch die Nazis geschändete und inzwischen abgerissene Wandsbeker Synagoge.

Die Gedenkstätte findet ihr etwas im Gebüsch versteckt am Dotzauer Weg, gegenüber der Königsreihe 43 in einem Hinterhof. Gegenüber dieses Gedenksteins stand früher die Synagoge von Wandsbek.

Der Gedenkstein erinnert an die Synagoge, welche früher in Hamburg-Wandsbek gestanden hat. Diese Synagoge wurde im Jahr 1938 während des Novemberpogroms durch die Nazis geschändet und anschließend im Folgejahr enteignet.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Synagoge dann im Jahr 1943 vollständig durch Bomben zerstört. Nach dem Ende des Krieges baute man die Synagoge dann wieder auf, bevor man diese 1975 dann entgültig komplett abriss.

Gegenüber des Standorts (nahe dem Alten jüdischen Friedhof Wandsbek) stellte man Ende der 1980er dann den Gedenkstein für die Synagoge Wandsbek auf.

Die Jüdische Gemeinde Hamburg hat heute eine Synagoge an der Hohen Weide, Ecke Heymannstraße im Stadtteil Eimsbüttel. Die Synagoge wurde im September 1960 eingeweiht. Ihr könnt diese Einrichtung unter bestimmten Voraussetzungen besichtigen und sogar an einem Gottesdienst teilnehmen. Alle nötigen Informationen dazu findet ihr auf der Internetseite der Jüdischen Gemeinde Hamburg.

Gehzeit etwa 16 Minuten

Elfriede Lohse-Wächtler Rosengarten

Der Elfriede Lohse-Wächtler Rosengarten auf dem ehemaligen Krankenhausgelände Friedrichsberg erinnert an die von den Nazis ermordete Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler.

Auch im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof gibt es einen Stein in der Erinnerungsspirale. Hier gibt es ein paar Informationen zur Person Elfriede Lohse-Wächtler und ihre Geschichte.

1929 war Elfriede Lohse-Wächtler im Krankenhaus Friedrichsberg. Im Erinnerung an Sie wurde 75 Jahre nach ihrer Behandlung an diesem Ort der Rosengarten nach ihr benannt. Außerdem wurde eine Gedenktafel errichtet.

Nachfolgend erfahrt ihr etwas aus ihrem Leben, welches mich wirklich fassungslos zurücklässt. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie Menschen auch heute einer so kranken Ideologie, wie von den Nazis, hinterherlaufen können.

Das Leben der Elfriede Lohse-Wächtler

Sie ist am 4. Dezember 1899 als Anna Frieda Wächtler in Löbtau geboren. Sie war Malerin der Aventgarde und wurde am 31. Juli 1940 in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein im Rahmen der Euthanasie-Aktion T4 durch die Nazis ermordet.

Mehr Informationen zur Aktion T4

Aktion T4 ist eine nach 1945 gebräuchlich gewordene Bezeichnung für die systematische Ermordung von mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in Deutschland von 1940 bis 1945 unter Leitung der Zentraldienststelle T4. Diese Ermordungen waren Teil der Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus mit über 200.000 Opfern.

Neben rassenhygienischen Vorstellungen der Eugenik sind kriegswirtschaftliche Erwägungen während des Zweiten Weltkrieges zur Begründung der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ herangezogen worden. Gleichzeitig mit ersten kirchlichen Protesten wurden die Tötungen nach „Leerung“ ganzer Anstaltsteile von „Heil- und Pflegeanstalten“ (vor 1934 gewöhnliche Bezeichnung: „Irrenanstalt“) seit 1942 nicht mehr zentral, sondern weniger offensichtlich und dezentral fortgesetzt.

„T4“ ist die Abkürzung für die Adresse der damaligen Zentraldienststelle T4 in Berlin: Tiergartenstraße 4. Zu Beginn der Aktion befand sich die Dienststelle im Columbushaus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4

Die ersten Jahre ihres Lebens

Anna Frieda Wächtler ist als Tochter eines gutbürgerlichen Elternhauses aufgewachsen und gab sich später selber den Namen Elfriede. Sie ist bereits mit 16 Jahren aus dem Haus ihrer Eltern ausgezogen.

Sie besuchte von 1915 bis 1918 die Königliche Kunstgewerbeschule Dresden sowie zusätzlich von 1916 bis 1919 die Dresdner Kunstakademie. Nach dem Abschluss verdiente Sie ihr Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Illustrationsarbeiten, Batiken sowie Postkarten.

Die Ehe mit Kurt Lohse

Mitte 1921 heiratete Sie den Künstler Kurt Lohse und zog nach der Zwischenstation Görlitz 1925 nach Hamburg. Die Ehe verlief nicht ohne Probleme und es folgten mehrere Trennungen in den Jahren.

Elfriede Lohse-Wächtler beteiligte sich am Ende der 1920er an mehreren Ausstellungen der Neuen Sachlichkeit.

Mehr Informationen zur Ausstellung Neue Sachlichkeit

Die Ausstellung Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus fand vom 14. Juni bis 18. September 1925 in der Kunsthalle Mannheim unter der Leitung des damaligen Direktors Gustav Friedrich Hartlaub statt. Die Ausstellung prägte den Namen für die Kunstströmung Neue Sachlichkeit der 20er- und 30er-Jahre. Ab Oktober 1925 war die Ausstellung in jeweils veränderter Form in weiteren Städten zu sehen: Vom 18. Oktober bis 22. November wurde sie im Sächsischen Kunstverein in Dresden gezeigt, zum Jahreswechsel 1925/1926 im Städtischen Museum Kunsthütte in Chemnitz, im Februar 1926 im Erfurter Kunstverein und danach ein letztes Mal im Kunstverein Dessau.

https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Sachlichkeit_(Ausstellung)

Nervenzusammenbruch von Elfriede Lohse-Wächtler

Im Jahr 1929 wurden die Eheprobleme und die materiellen Probleme zu viel. Sie erlitt einen Nervenzusammenbruch. Sie musste in die Staatskrankenanstalt Friedrichsberg eingewiesen werden. In der Zeit im Krankenhaus entstanden sehr viele Zeichnungen und Pastellen, überwiegend Porträts von anderen Patienten.

Nach der Genesung folgte die abschließende Trennung von Kurt Lohse. Sie erlebte nun eine sehr kreative Phase und malte sehr viele Bilder, unter anderem vom Hamburger Hafen, von Arbeitern und des Prostituiertenmilieus sowie von sich selbst. Sie lebte in Armut, da die Einnahmen aus Kunstverkäufen und Ausstellungsbeteiligungen kaum zum Leben ausreichten. Aufgrund der finanziellen Probleme und wegen immer weiter fortschreitender Vereinsamung, kehrte Sie 1931 in ihr Elternhaus nach Dresden zurück.

Diagnose Schizophrenie

Die seelische Verfassung verschlechtere sich zusehens. 1932 wurde Elfriede Lohse-Wächtler von ihrem Vater in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Arnsdorf eingewiesen. Hier wurde dann auch Schizophrenie diagnostiziert. In den folgenden 3 Jahren war sie weiterhin künstlerisch tätig.

Im Mai 1935 kam es dann zur Scheidung von Kurz Lohse, worauf dann eine Entmündigung wegen „unheilbarer Geisteskrankheit“ folgte. Sie verweigerte die Einwilligung zur Sterilisation, weshalb Sie die Pflegeanstalt nicht mehr verlassen durfte. Doch nur ein halbes Jahr später wurde im Rahmen der nationalsozialistischen Eugenik eine Zwangssterilisation durchgeführt.

Mehr zum Thema Eugenik im Nationalsozialismus

Die Nationalsozialistische Rassenhygiene (oder NS-Rassenhygiene) war die zur Zeit des Nationalsozialismus betriebene Radikalvariante der Eugenik. Die praktische Umsetzung erfolgte durch den Einfluss auf die Wahl der Geschlechts- und Ehepartner durch die Nürnberger Rassengesetze und Eheverbote, durch Zwangssterilisationen bei verschiedenen Krankheitsbildern und Bevölkerungsgruppen, durch Zwangsabtreibungen bis zur „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ durch Mordprogramme wie die „Aktion T4“ beziehungsweise die so genannte „Kinder-Euthanasie“ im Rahmen der Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Rassenhygiene

Die Ermordung von Elfriede Lohse-Wächtler

Nach der Zwangssterilisation war ihr Kreativität endgültig zerstört. 1940 ist sie dann in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein deportiert worden. Diese war in der Realität aber eine Tötungsanstalt. Hier wurde Elfriede Lohse-Wächtler dann von den Nazis auf Grundlage der nationalsozialistischen Euthanasie-Aktion T4 ermordet. Offiziell wurde Lungenentzündung mit Herzmuskelschwäche als Todesursache genannt.

Von 1940 bis 1941 wurde in dieser Tötungsanstalt 13.720 psychisch kranke und geistig behinderte Menschen vergast.

Gehzeit etwa 22 Minuten

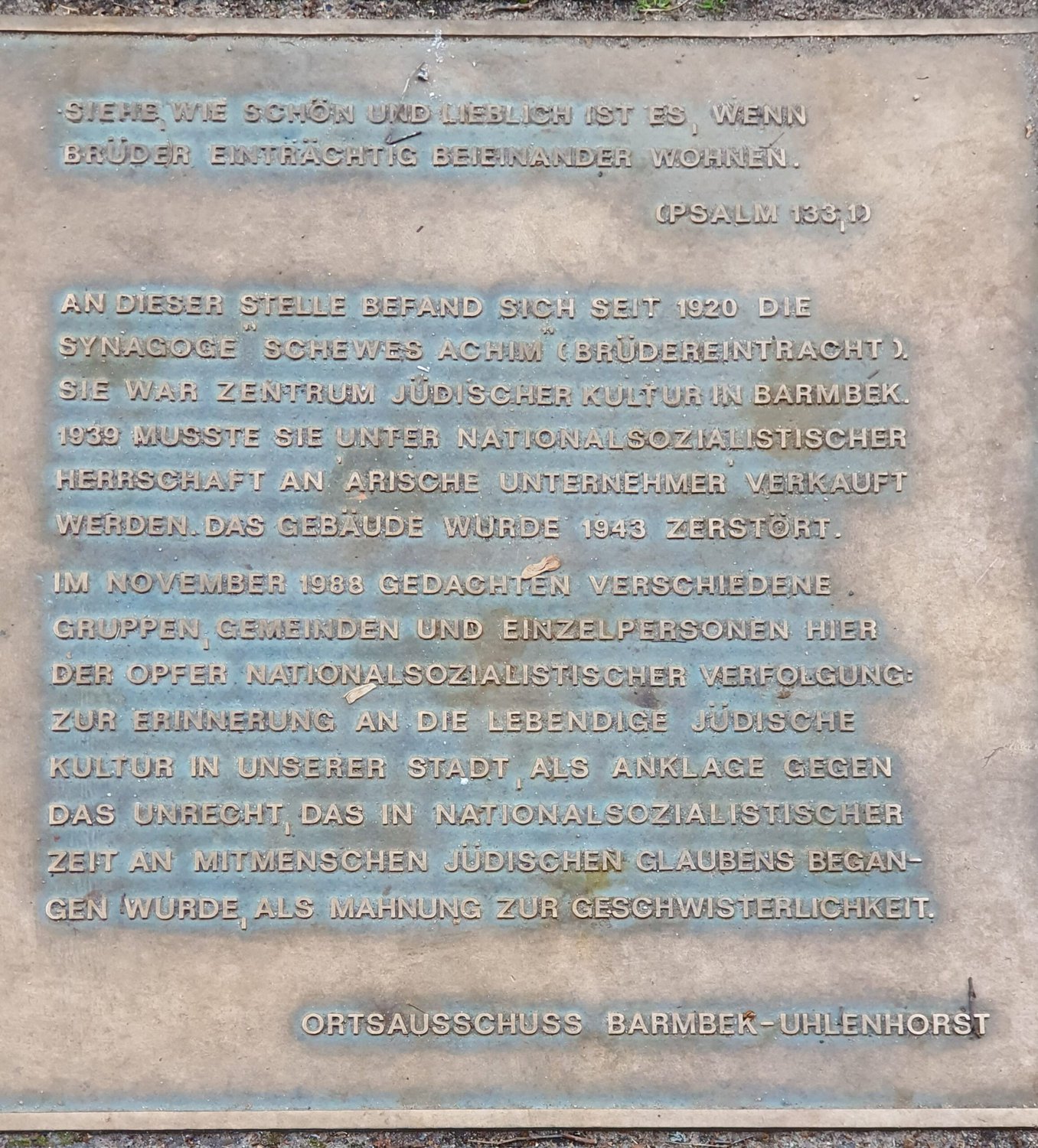

Gedenktafel für die Synagoge Schewes Achim

Diesen Ort des Erinnerns findet ihr in der Gluckstraße 7–9, parallel zum Eilbekkanal in Barmbek-Süd. Die Gedenktafel wurde in den Gehweg eingelassen. Hier könnt ihr nachlesen, was auf dieser niedergeschrieben steht.

Hier die Inschrift der Gedenktafel für die Synagoge nochmal in Textform:

Siehe, wie schön und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. (Psalm 133,1)

An dieser Stelle befand sich seit 1920 die Synagoge „Schewes Achim“ (Brüdereintracht). Sie war Zentrum jüdischer Kultur in Barmbek. 1939 musste sie unter nationalsozialistischer Herrschaft an arische Unternehmer verkauft werden. Das Gebäude wurde 1943 zerstört. Im November 1988 gedachten verschiedene Gruppen, Gemeinden und Einzelpersonen hier der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung: Zur Erinnerung an die lebendige jüdische Kultur in unserer Stadt, als Anklage gegen das Unrecht, das in nationalsozialistischer Zeit an Mitmenschen jüdischen Glaubens begangen wurde, als Mahnung zur Geschwisterlichkeit.

Ortsausschuss Barmbek-Uhlenhorst Gedenktafel

Die Geschichte der Synagoge Schewes Achim

Die jüdische Gemeinde in Barmbek ist seit Mitte des 19. Jahrhundert stark gewachsen und durfte auf Grund einer Choleraepidemie ende des Jahrhunderts nicht mehr in die Synagoge in Wandsbek. Es wurden daher lange Zeit Andachten in Wohnungen sowie anderen Barmbekern Einrichtungen durchgeführt.

Im Jahr 1920 wuchs die Gemeinde auf bereits über 500 Mitglieder an. Aus diesem Grund hatte der „Jüdische Gemeinschaftsbund Barmbek, Uhlenhorst und Umgegend“ sich dafür eingesetzt eine eigene Synagoge zu errichten. Für diesen Zweck wurde das Grundstück an der Gluckstraße 7-9 mit zwei Villen vom Deutsch-Israelitische Synagogenverband erworben.

Die beiden Villen hat der Architekt Semmy Engel zu einem Gebäude vereint und umgebaut. Am 9. September 1920 wurde die Synagoge dann unter dem Namen „Schewes Achim“ eingeweiht. Salomon Löwy wurde vorstehender Rabbiner. Er galt als sehr einflussreich und war ein bedeutender Vermittler jüdischen Wissens.

Die Synagoge war die Dritte des Verbandes. Sie bot im hinteren Bereich des Hauses Schlafplätze für 74 Männer und 48 Frauen in separaten Räumen. In der neu eröffneten Synagoge wurden neben dem traditionellen Gottesdienst auch religiöse Vorträge sowie Religionsunterricht erteilt. Anfang der 30er Jahre kam noch ein Kindergarten dazu.

Während der Pogrome im November 1938 wurde die Synagoge durch die Nazis geschändet. Außerdem wurde eine umgehende Schließung angeordnet. Im Folgejahr musste die Gemeinde das Grundstück deutlich unter Wert verkaufen, bevor 1943 die Synagoge durch Bomben vollständig zerstört wurde.

1990 wurde dann zum Gedenken an die Synagoge Schewes Achim eine Bronzetafel in den Gehweg eingelassen.

Gehzeit etwa 18 Minuten

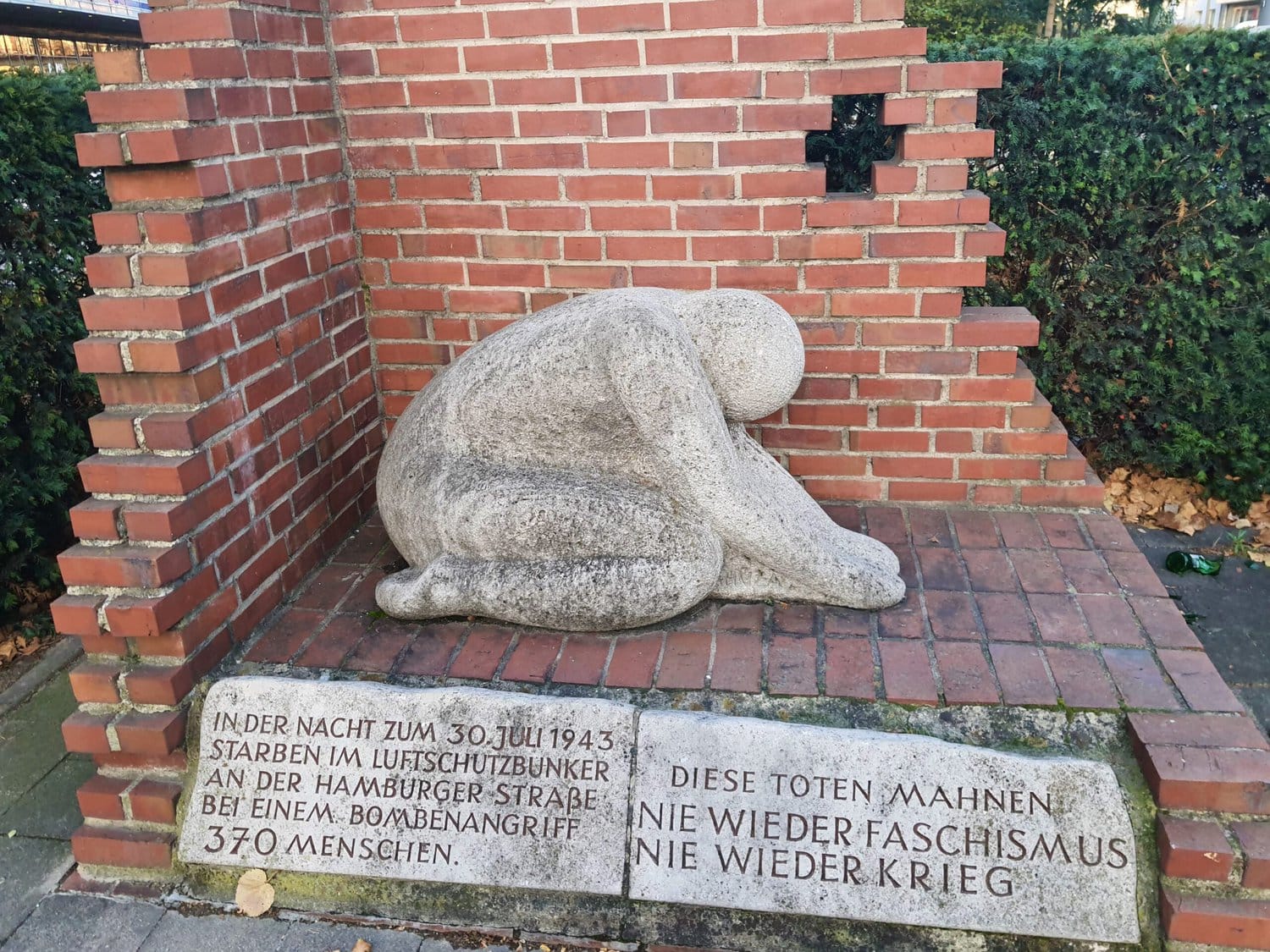

Mahnmal für die Bombenopfer in Barmbek

Wenn man aus dem Einkaufszentrum Mundsburg Richtung U-Bahn geht, findet ihr auf der Fußgängerinsel das „Mahnmal für die Bombenopfer in Barmbek“. Genau findet ihr die Gedenkstätte an der Hamburger Straße, Ecke Oberaltenallee in Barmbek-Süd.

Dieses Mahnmal besteht aus einer Stein-Skulptur der Künstlerin Hildegard Huza und wurde im Jahr 1985 in Barmbek errichtet. Sie zeigt eine zerstörte Mauerecke aus Klinkerstein in der ein Mensch kauert. Auf dem Sockel des Mahnmals findet ihr folgende Inschrift:

In der Nacht zum 30. Juli 1943 starben im Luftschutzbunker an der Hamburger Straße bei einem Bombenangriff 370 Menschen

Diese Toten mahnen

Nie wieder Faschismus

Nie wieder Krieg

Hintergrund des Mahnmals für die Bombenopfer in Barmbek

Im Juli 1943 kam es im Verlauf der Operation Gomorrha zu vielen Bombenangriffen auf die Hansestadt Hamburg. Eine Bombe hat den Schutzraum des Kaufhauses Karstadt getroffen. Dabei kamen 370 Menschen im Feuersturm ums Leben. Mit diesem Ort des Erinnerns soll nun an die Opfer dieses Tages erinnert werden und gemahnt werden, das es nie wieder zu Faschismus und Krieg kommen darf!

Was war die Operation Gomorrha?

Die Operation Gomorrha war der Codename für eine Reihe von Luftangriffen der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg auf die Stadt Hamburg. Die Operation ging vom 24.07.1943 bis zum 03.08.1943. Die Luftangriffe sorgten insbesondere im Osten von Hamburg für schwere Feuerstürme und kosteten dabei mindestens 34.000 Menschen das Leben.

Gehzeit etwa 26 Minuten

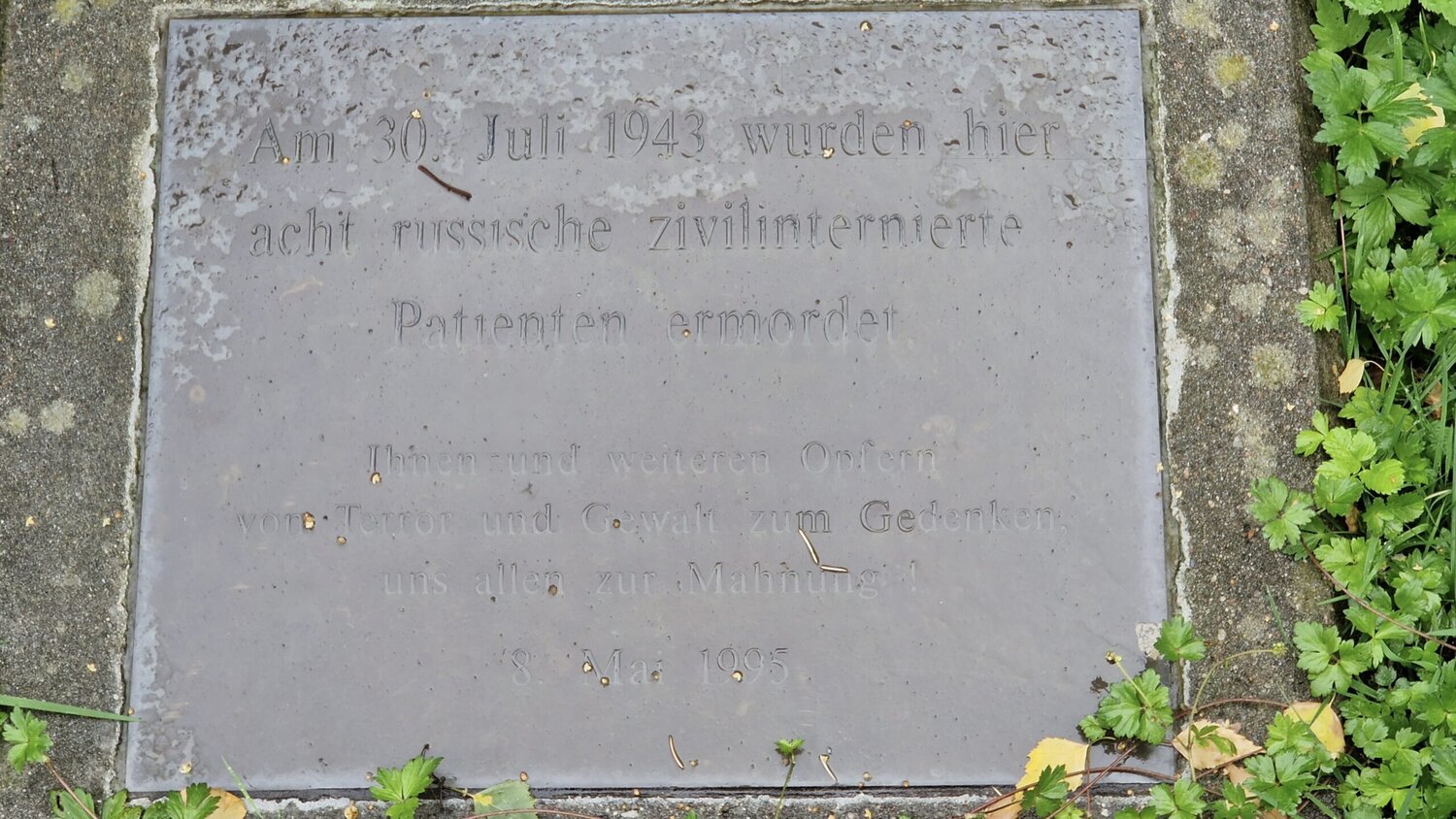

Gedenkstein Zwangsarbeiter am AK St. Georg

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli 1943 sind in Zeiten der Bombardierung durch die Alliierten 72 Zwangsarbeiter aus dem Krankenhaus St. Georg geflohen. Die Krankenhäuser der Hansestadt wurden 2 Tage vorher so weit wie möglich geräumt. Den Zwangsarbeitern wurde aber kein Platz im Schutzbunker gewährt, daher ergab sich die Chance der Flucht, was vor allem ein Weglaufen vor den Bomben war.

Am 30. Juli 1943 wurden in den Mittagsstunden zur Vergeltung 8 der letzten 20 russischen Menschen im AK St. Georg durch die Gestapo ermordet. Der Befehl dazu kam von SS- und Polizeiführers Graf Georg Henning von Bassewitz-Behr. Dieser bekam dafür von Himmler am selben Tag eine Belobigung. Es wurde für die Zukunft weiter so ein hartes Durchgreifen in vergleichbaren Situationen gefordert. Nur so könne die „Aufrechterhaltung der Ordnung“ gesichert werden.

Die Geschichtswerkstatt St. Georg und AK St. Georg hat zur Erinnerung an die Opfer im AK St. Georg am 8. Mai 1995 diesen Gedenkstein eingeweiht. Zu finden ist dieser Ort des Erinnerns hinter Haus K auf dem Krankenhausgelände. Der Text lautet:

Am 30. Juli 1943 wurden hier

acht russische zivilinternierte

Patienten ermordet.

Ihnen und weiteren Opfern

von Terror und Gewalt zum Gedenken.

uns allen zur Mahnung!

8. Mai 1995

Fazit zu dem Gedenkstätten-Spaziergang

Diesen Spaziergang kann ich euch sehr empfehlen, da er euch nicht nur Orte der Mahnung und Erinnerung zeigt, sondern auch einen großen Teil durch schöne Parkanlagen führt. Ein idealer Mix aus Erinnerungskultur und Erholung. Habt ihr schon einzelne dieser Stationen besucht? Wenn ja, wie waren eure Eindrücke? Ich freue mich auf eure Kommentare!

Schreibe einen Kommentar